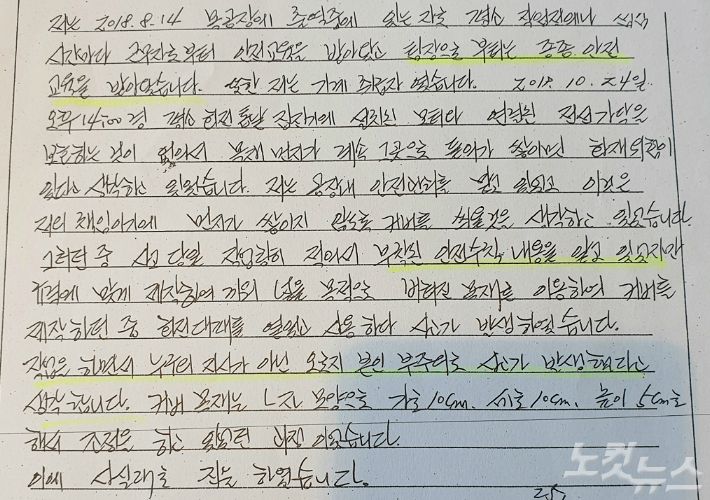

장흥교도소에서 손가락 절단 사고를 당한 재소자 김모씨 사고 자술서(사진=최창민 기자)

장흥교도소에서 손가락 절단 사고를 당한 재소자 김모씨 사고 자술서(사진=최창민 기자)

전남 장흥교도소에서 손가락 절단 사고를 당한 재소자가 담당 교도관의 입맛대로 자술서를 작성했다고 주장해 파장이 예상된다.

30일 법무부와 장흥교도소 등에 따르면 김모(53)씨는 지난해 10월 24일 교도소 목공 작업 중 안전사고로 왼쪽 네 번째 손가락이 톱날에 잘려나가는 사고를 당했다.

인근 병원에서 응급처치를 받고 곧바로 광주의 한 병원에서 봉합수술을 한 뒤 이튿날 오전에 교도소로 복귀했고 사고 자술서 작성이 이뤄졌다.

피해 당사자인 김씨의 최초 자술서인 만큼 사고 원인 규명에서 가장 중요한 진술이다.

그런데 김씨는 이 사고 자술서를 담당 교도관이 지켜보는 가운데 써야 했다.

김씨는 "있었던 일을 사실 그대로 작성하자 교도관이 이를 제지했다"며 "교도관이 넣고 싶은 문구를 손으로 써가며 지시했고 3번을 다시 쓴 뒤에야 교도관이 서명을 했다"고 말했다.

'수성 싸인펜'으로 작성한 첫 번째와 두 번째 자술서를 교도관이 버렸고, 교도관에게서 '모나미 볼펜'을 건네 받아 세 번째 자술서를 작성했다는 것이다.

실제로 김씨가 쓴 자술서를 보면 교도소측은 안전사고에 전혀 책임이 없고 자신에게만 책임이 있다는 취지의 문구로 가득 차 있다.

"평소 작업 전에나 점심시간마다 근무자로부터 안전교육을 받아왔고 팀장으로부터는 종종 안전교육을 받아왔습니다."

"부착된 안전수칙 내용을 알고 있었지만(중략)."

"작업을 하면서 누구의 지시가 아닌 오로지 본인 부주의로 사고가 발생했다고 생각합니다."

이 같은 문구들은 자신의 의지가 아닌 교도관의 요구로 작성됐다는 것이 김씨의 주장.

김씨는 CBS와 만나 "자술서를 보면 모두 내 잘못인 것처럼 되어 있는데 이런 문구들은 교도관이 지시해서 삽입된 것"이라며 "기계별 안전 교육을 받은 적이 없고 대패 안전 수칙도 사고 전에 전혀 알지 못했다"고 말했다.

사고가 난 목공 기계는 안전 수칙 상 장갑을 끼지 않도록 되어 있었으나 김씨는 사고 당시 장갑을 끼고 있었다.

장갑을 낀 이유에 대해 김씨는 "목공 작업을 할 때 수용자 대다수가 장갑을 끼고 했고 교도소측은 사고 이후에 장갑을 벗도록 했다"며 "장갑을 끼지 말라고 되어 있다는 걸 미리 알았다면 누가 일부러 끼고 작업을 하겠느냐"고 말했다.

자술서 수정 지시를 거부하지 못한 이유에 대해서는 "교도소라는 특수성 때문에 수용자들은 교도관이 하라는 대로 할 수밖에 없었다"며 "교도관들이 사고 책임을 피하려고 수용자 탓으로 돌린다고 느꼈다"고 말했다.

이와 관련해 법무부 교정본부 관계자는 "사고 자술서를 쓸 때 계호 업무로 옆에 있는 것은 당연하다"며 "자술서는 강요나 지시 없이 재소자가 임의로 작성한 것으로 확인했고 내용이 진술 조서와 같은 취지로 되어 있어 문제가 없다"며 김씨의 주장을 부인했다.

전남 장흥교도소 전경(사진=자료사진)

전남 장흥교도소 전경(사진=자료사진)

이처럼 양측의 주장이 엇갈리는 가운데 재소자 손가락 절단 사고 책임을 가리는데 있어 김씨의 자술서가 김씨 본인에게는 불리하게, 교도소측에는 유리하게 작성된 것만은 분명하다.

또 법무부 해명대로 교도관의 강요나 지시가 없었고 계호 업무 때문이었더라도 담당 교도관이 지켜보는 가운데 자유롭지 않은 상태에서 자술서를 작성하게 한 것 자체가 문제라는 지적이다.

해당 자술서를 읽어본 한 산재 전문 변호사는 "자술서 내용이 굉장히 부자연스러워 보이는 건 사실"이라며 "실제로 교도관 지시로 자술서가 조작되었고 다른 증거들이 있다면 직권남용 권리행사 방해죄가 성립될 여지가 있다"고 말했다.

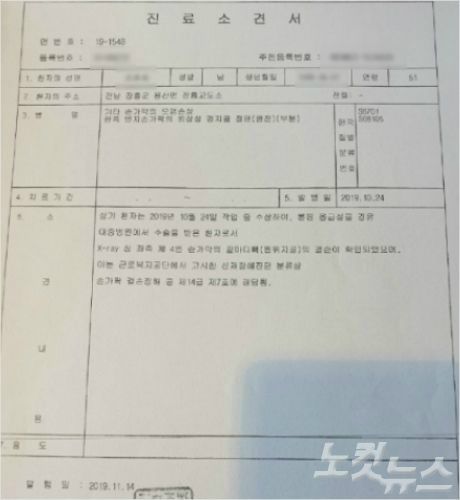

장흥교도소가 김씨 몰래 장해등급이 쓰인 진료소견서로 위로금을 지급하는 등 이번 사고를 서둘러 덮으려 했다는 CBS노컷뉴스 보도 <장흥교도소, 손가락 잘린 재소자도 모르는 소견서 논란>에 대해 법무부는 지난 16일 "가정형편의 어려움을 호소했기 때문"이라고 해명한 바 있다.

그러나 교도소의 입맛대로 사고 자술서가 작성됐을 가능성이 제기됨에 따라 진단서가 아닌 소견서로 지급한 위로금이 재소자를 위한 조치였다는 법무부의 해명도 군색해졌다는 지적이다.

장흥의 한 병원에서 작성된 진료소견서(사진=최창민 기자)

장흥의 한 병원에서 작성된 진료소견서(사진=최창민 기자)