서울 마포구 하늘공원에서 바라본 아파트 모습. 황진환 기자

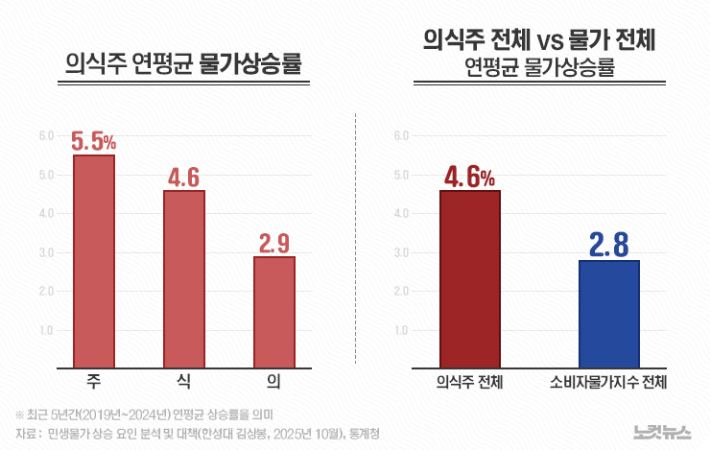

서울 마포구 하늘공원에서 바라본 아파트 모습. 황진환 기자최근 5년 동안 주거 등 의식주 물가가 연평균 4.6% 올랐다는 조사가 나왔다. 같은 기간 소비자물가 상승률(연평균 2.8%)보다 1.8%p 높은 결과다.

한국경제인협회(한경협)는 16일 한성대학교 김상봉 교수에게 의뢰한 '민생물가 상승 요인 분석 및 대책' 보고서를 내고 이같이 밝혔다.

의식주 항목 분석 결과 주거 물가가 연평균 5.5% 오르는 등 가장 크게 상승했다. 구체적으로는 △전기·가스 및 기타연료(연평균 7.0%) △수도·주거 관련 서비스(4.3%) △주거시설 유지·보수(4.0%)로 나타났다.

코로나19와 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 2021~2022년 천연가스 가격이 치솟았고 환율도 상승한 탓이다.

관리비 상승폭도 컸다. 인건비와 전기요금 인상 등으로 공동주택 관리비가 올랐다. 특히 공동주택 관리비는 2019년 1㎡당 2245원에서 올해 2988원으로 33.1% 폭증했다. '국민평형'으로 불리는 전용 84㎡ 아파트 기준으로는 월 18만8580원이던 관리비가 25만992원으로 늘어난 셈이다.

식료품 등 식생활 물가는 연평균 4.6% 올랐고, 의류는 연평균 2.9% 상승한 것으로 조사됐다.

서울시내 한 대형마트를 찾은 시민들의 모습. 황진환 기자

서울시내 한 대형마트를 찾은 시민들의 모습. 황진환 기자한경협은 의식주 물가가 전체 물가보다 빠르게 오른 이유로 △국제 에너지 및 농식품 가격 상승 △높은 유통비용 △인건비 부담 등을 꼽았다.

체감도가 큰 식료품과 음식서비스 물가는 농산물 유통비용과 국제 농식품 가격이 오른 게 상승 요인으로 꼽혔다. 식재료비에 아울러 인건비, 임차료, 배달수수료까지 동반 상승하면서 외식 가격 상승 압력은 더욱 커졌다.

의류 물가는 상대적으로 상승폭이 적었지만 지난 5년 동안 연평균 2.9% 오르며 꾸준히 올랐다. △다품종·소량생산 △소비자의 브랜드 선호도 △의류업계 재고 부담 △인건비 및 국제운임 상승 등 복합적인 요인이 작용한 결과다.

이에 농산물 중 개방도가 높은 곡물을 중심으로 수입가 상승분을 보전하는 물가 완충 장치가 필요하다는 제언이 나왔다.

보고서는 주거비용과 관련해 주차장, 엘리베이터 등 공용공간에 형광·백열등 대신 LED 등 에너지 절감 시설 설치, 인근에 위치한 단지 간 공동관리를 통한 인건비 감축 등을 고려해야 한다고 강조했다.