오세훈 서울시장과 독립유공자 후손을 비롯한 참석자들이 1일 서울 종로구 보신각에서 열린 제106주년 3·1절 기념 타종행사에서 만세삼창을 하고 있다. 사진공동취재단

오세훈 서울시장과 독립유공자 후손을 비롯한 참석자들이 1일 서울 종로구 보신각에서 열린 제106주년 3·1절 기념 타종행사에서 만세삼창을 하고 있다. 사진공동취재단지난 8월 29일은 대한제국 통치권을 일본에 완전히 넘기는 내용의 한일병합조약이 체결된 지 115년이 된 날이었다. 대한제국 내각총리대신 이완용과 일제 통감(데라우치 마사타케) 사이에 체결된 조약으로, 일제는 35년간 한반도를 식민지로 활용했다.

대한제국을 완전 병합하기까지 일제는 을미사변(1895년), 을사늑약(1905년) 등의 단계를 밟았고, 그때마다 한반도 곳곳에서는 일제의 통치에 저항한 독립운동이 벌어졌다.

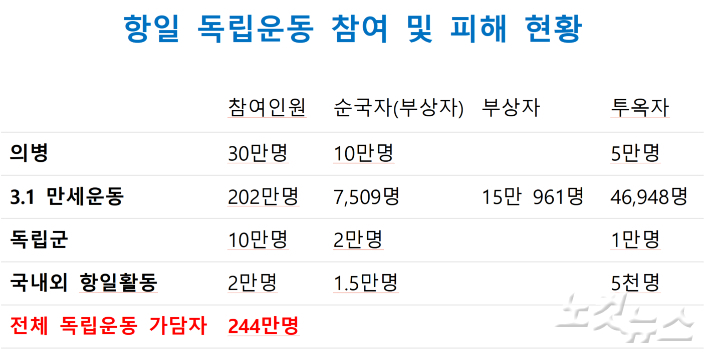

의병으로만 활동한 사람들만 30만명으로 추산된다. 의병항쟁사 국내 최고 권위자인 인천대 독립운동사연구소장 이태룡 박사에 따르면 당시 사상자만 10만명, 투옥된 사람만 5만명이었다.

3.1 만세운동 연루자만도 202만명이었다. 매일신보 논설위원을 역임하고 상해 임시정부 2대 대통령을 지낸 박은식 선생이 저술한 '한국독립운동지혈사'에 따르면 3.1운동 당시 순국자는 7509명, 부상자는 15만 961명, 투옥자는 4만 6948명이었다. 이 숫자는 당시 조선총독부 교통국의 통계에 바탕을 둔 것이다.

이태룡 박사는 해외에서 무장 독립운동을 한 광복군과 국내외에서 항일운동을 한 전체 독립운동 가담자는 244만명 정도로 추산한다.

권민철 기자

권민철 기자

그로부터 1세기 가량이 지난 지금 그들 독립운동가 가운데 대한민국 정부가 독립운동유공자로 인정한 사람은 몇 명일까?

국가보훈부에 따르면 올해 8.15 광복절 현재 독립유공자는 1만 8569명이다. 전체 독립운동가의 0.76%에 불과하다. 독립운동 유공자 인정이 낙타가 바늘귀를 통과하는 것 만큼 어려운 일이 된 이유는 뭘까?

보수정권의 독립운동 홀대가 한몫을 한 것으로 보인다. 이는 연도별 독립운동유공자 인정 현황에도 잘 드러나 있다.

권민철 기자

권민철 기자위 표에서 보듯이 문재인 정부 독립유공자 인정 숫자는 윤석열 정부에 비해 2배 가량 많았다. 과거 노무현 정부 때도 이후 이명박·박근혜 정부 때보다 2배 이상 많았다.

윤석열 정부이던 올해 3.1절에 96명에 불과하던 숫자가 이재명 정부로 바뀐 지 3개월만인 8.15 때는 311명으로 3배 이상 많아진 것을 보면 이런 흐름은 더 분명해진다.

이처럼 대통령이 누구인가에 따라 독립유공자 숫자가 들쭉날쭉인 이유는 관련 예산 수립과도 관계가 있다.

보수 정부 때는 기재부의 관련 예산 할당이 급격히 줄어들고, 그에 따라 보훈부의 최종 인정 숫자도 그에 맞게 줄어드는 것으로 알려졌다.

그러나 보다 근본적으로는 독립운동사에 대한 학계의 무관심이 가장 큰 문제다.

실제로 국내 대학(원)과 각종 연구소 가운데 독립운동 발굴 전담 인력을 두고 있는 곳은 인천대 독립운동사연구소가 유일하다.

관련 자료가 빈약한 것도 아니다.

서울시의 경우도 최근 오세훈 시장 주도로 올해 1억원 정도를 들여 서울(경성) 출신의 독립운동가를 새로 발굴해봤더니 230명 정도가 보훈부에 신청할 정도의 자료를 확인할 수 있었다.

보훈부에 독립유공자로 신청하기위해서는 대상자의 인적사항, 공적사실, 공적을 입증할 증거자료를 갖춰야 한다.

서울시의 경우 기존에 분석이 안됐던 일본외무성기록과 경성지방법원 문서까지 살폈다고 한다.

일본 정부의 자료는 70년이 경과하면 비밀이 해제되기 때문에 분석 대상은 차고도 넘친다는 게 서울시의 설명이다.

이런 1차 자료들은 국사편찬위가 축적중이지만 대부분 가공되지 않은 원형 형태로만 보관중이다.

이태룡 박사는 "역사 전공자나 관심있는 사람들이 이런 자료를 분석하려면 한글로 번역돼 활용이 쉽도록 재가공할 필요가 있다"고 말했다.

이런 작업에 더 많은 예산이 투입돼야 무명의 독립운동가들이 유공자로 인정받을 수 있다는 뜻이다.