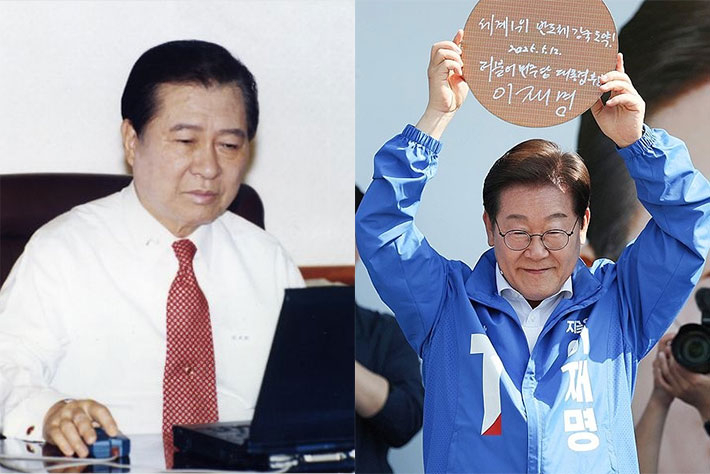

고 김대중 전 대통령(왼쪽), 이재명 대통령. 연합뉴스

고 김대중 전 대통령(왼쪽), 이재명 대통령. 연합뉴스"나는 ADSL이다." 1990년대 말 시작된 인터넷 시대를 상징하는 한 광고 문구입니다. 지금 우리가 인터넷 강국이 된 배경이기도 하죠.

NH투자증권 이상준 연구원에 따르면, 인터넷 웹 브라우저인 '네스케이프 내비게이터'가 1994년 선보인 이후 야후(1994년), 아마존(1994년), 이베이(1995년), 구글(1998년) 등이 등장하며 미국은 인터넷 대중화에 속도를 냈습니다. 미국 인터넷 보급률은 1994년 5%에서 1998년 30%를 돌파했습니다.

반면 우리나라의 인터넷 기업은 다음(1995년), 인터파크(1996년), 네이버(1999년) 등이 설립됐지만, 김대중 정부가 출범한 1998년 초고속 인터넷 가입 가구는 14만 세대에 불과했습니다.

1인 1컴퓨터와 초고속 인터넷 인프라 구축을 공약하며 출범한 김대중 정부의 적극적인 정책 지원으로 초고속 인터넷 가입 가구는 2001년 781만 세대로 급증했고, 인터넷 사용 인구 비율도 2000년 40%를 넘기며 미국을 추월했습니다.

김대중 정부가 IMF(국제통화기금) 외환위기 극복을 위해 선택한 IT 산업 발전은 인터넷 강국이라는 유산을 남겼습니다.

이재명 정부가 경제 위기 극복과 미래 성장 동력 구축을 위해 선택한 카드는 'AI(인공지능)'입니다. 글로벌 AI 3강 도약을 목표로 제시한 이재명 정부는 대통령실에 AI미래기획수석을 신설하고 첨단전략산업에 100조원을 집중 투자할 계획입니다.

사실 우리나라는 2022년 11월 오픈AI가 챗GPT를 공개한 이후 미국을 중심으로 펼쳐진 AI 랠리에서 소외됐습니다.

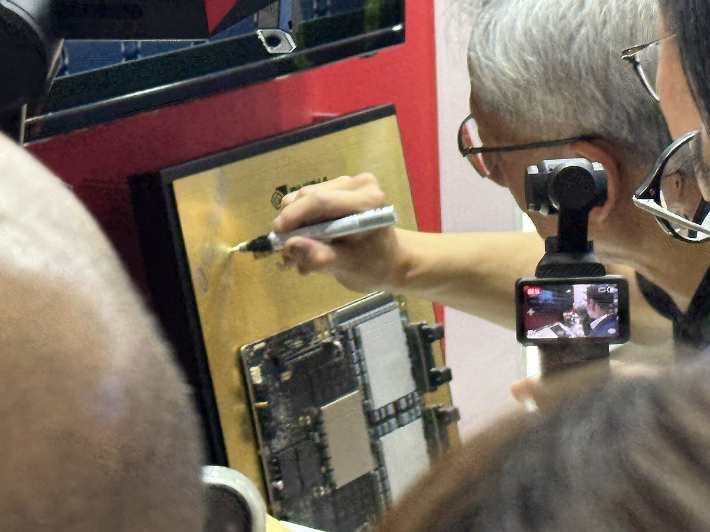

젠슨 황 엔비디아 CEO가 대만 타이베이 난강 전시관에서 개최된 '컴퓨텍스 2025'에서 SK하이닉스 부스를 찾아 전시된 HBM4에 사인하는 모습. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 CEO가 대만 타이베이 난강 전시관에서 개최된 '컴퓨텍스 2025'에서 SK하이닉스 부스를 찾아 전시된 HBM4에 사인하는 모습. 연합뉴스주도주인 엔비디아가 생산하는 AI 반도체의 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리)을 납품하는 SK하이닉스를 제외하면 사실상 경쟁력 있는 기업은 눈에 띄지 않았죠. 특히 올해 초 중국이 공개한 '딥시크'가 전 세계에 충격을 줬지만, 우리나라는 전 세계에 내세울 만한 AI 소프트웨어가 없었습니다.

지난해 우리나라 AI 민간투자 규모는 13억달러로 미국(1091억달러), 중국(93억달러), 영국(45억달러), 스웨덴(43억달러)은 물론 아랍에미리트(18억달러), 오스트리아(15억달러), 이스라엘(14억달러) 등에도 뒤쳐졌습니다.

이에 따라 이재명 정부의 AI 투자는 또다른 공약인 40조원 규모 벤처 투자시장 창출과 함께 김대중·문재인 정부에 이은 '3차 벤처붐'에 대한 기대를 키웁니다.

이 연구원은 "5년간 AI 투자 100조원 시대는 그동안 주요 AI 강국 대비 투자 규모 부족이라는 한계가 있었던 한국 AI 산업의 경쟁력 제고에 긍정적인 전망"이라며 "이재명 정부의 벤처 지원 정책은 AI 산업 육성과 시너지를 일으키며 3차 벤처붐의 토대를 마련할 것으로 예상한다"고 강조했습니다.

이창용 한국은행 총재가 지난달 29일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리며 개회 선언을 하는 모습. 사진공동취재단

이창용 한국은행 총재가 지난달 29일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리며 개회 선언을 하는 모습. 사진공동취재단여기에 한국은행의 기준금리 인하 기조는 시장에 유동성을 공급하며 AI 산업 활성화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.

다만 우려되는 부분도 있습니다. 이재명 정부가 약속한 100조원 중 50조원은 '첨단산업 국민펀드'로 조성할 계획인데요. 문재인 정부의 '한국판 그린뉴딜' 정책과 비슷합니다.

당시 개발된 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) K-뉴딜지수를 추종하는 ETF(상장지수펀드)가 2020년 10월 상장됐습니다. 상장 이후 4개월 동안 자금이 유입됐지만, 이후 코스피 성적을 밑돌면서 수익률과 자금흐름이 둔화했습니다.

유안타증권 신현용 연구원은 "상장 이후 1년간 4개의 산업 지수 중 배터리 지수만 코스피를 아웃퍼폼했다"면서 "정책적 수혜로 인한 지수 전반의 모멘텀은 장기화하지 못했으며 개별 산업 및 종목의 펀더멘탈이 더욱 중요하게 작용했다"고 설명했습니다.

즉, AI 산업이 글로벌 경쟁력을 확보하며 가시적인 성과를 보여주지 못하면 주식시장의 '정책 테마주' 성격에 그칠 수 있다는 것입니다.