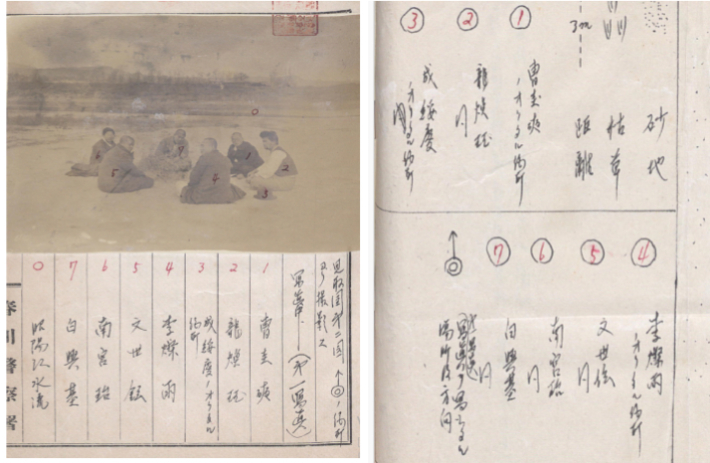

상록회사건의견서 기록 제 11호 007검증조사서에 따르면 소화 12년 3월 14일 오전 11시 30분 쯤 강원도 춘천군 춘천읍 전평리 수원지 앞 밭가에서 피의자 1번 조규석, 2번 용환각, 3번 성수경 4번 이찬우, 5번 문세현, 6번 남궁태 7번 백흥기가 집합해 비밀결사조직 결성을 준비위원회를 개최했다고 적혀있다. 국사편찬위원회 제공

상록회사건의견서 기록 제 11호 007검증조사서에 따르면 소화 12년 3월 14일 오전 11시 30분 쯤 강원도 춘천군 춘천읍 전평리 수원지 앞 밭가에서 피의자 1번 조규석, 2번 용환각, 3번 성수경 4번 이찬우, 5번 문세현, 6번 남궁태 7번 백흥기가 집합해 비밀결사조직 결성을 준비위원회를 개최했다고 적혀있다. 국사편찬위원회 제공| ▶ 글 싣는 순서 |

①학생 항일운동 '춘천 상록회'를 아시나요?

②'광주 1929, 춘천 1938' 학생운동 '민족차별 저항'

③학생항일운동 '구호 넘어 독서회와 계몽'으로

④"상록회 정신, 부조리와 싸운 젊은 용기"

⑤광복 80년, 다시 돌아온 상록회

|

1937년 조선 총독부의 감시와 통제가 극에 달하던 시기 춘천공립고등보통학교(현 춘천고, 이하 춘천고보) 일부 학생들은 학교 당국과 제국주의 체제의 이중적 억압을 넘어설 항거를 준비하기 시작했다.

춘천고보에서 상록회가 결성된 1937년~1938년은 제2차 조선교육령 체제에서 제3차 조선교육령 체제로 이행하는 조선 교육 정책과 식민 통치 전반에 큰 변화가 있었던 격변의 시대였다. 황국신민의 사상과 일본 도덕을 강조하고 학교에서 조선어 교과는 사라졌다.

당시 일본은 중일전쟁 발발(1937년)을 계기로 아시아 대륙으로 침략 전선을 확대하고 있었으며 1938년에는 조선인에 대한 육군지원병 제도까지 실시해 조선을 일본 제국의 병참기지로 전락시켰다.

이러한 시대 변화에 가장 민감하게 반응한 것은 바로 학생들이었다. 3·1운동 이후 독립운동은 조직적으로 크게 위축되었지만 많은 학생들은 여전히 민족 독립을 소망하며 다시 행동에 나서고자 하는 의지를 품고 있었다.

1937년 9월 18일 춘천고보 내 독서회에서 상록회 결성 주역 중 한 명인 용환각(龍煥珏)은 다음과 같은 결의를 밝혔다.

"우리들 앞에 어떠한 고난과 장애, 압박이 온다 해도 우리들의 무쇠 같은 팔은 이를 돌파할 것이다. 우리들의 무쇠 팔에는 불가능이 없다. 확고한 신념 아래, 어떤 곤란이나 절망에도 굴복하지 않고, 불요불굴의 정신으로 목표를 향해 돌진해 나가자" -상록회사건 신문기록 제3권-

당시 춘천고보는 일제 식민지 교육정책의 최전선에 있었다. 조선총독부는 일본어 교육 강화, 황국신민서사 강요, 군사훈련식 체육 수업 등을 학생들에게 강제했으며 학생들은 점점 자신들의 정체성이 상실되어 가는 것에 대한 위기의식을 느꼈고 조선과 일본의 '차별'은 극에 달했다.

1937년 춘천에서 결성된 상록회의 뿌리는 광주학생운동으로 거슬러 올라간다. 겉으로는 사소한 충돌에서 시작된 운동처럼 보였지만 그 이면에는 제국주의 교육 체제 하의 철저한 '민족차별'이 자리 잡고 있었다.

광주에서 시작된 '차별의 각성'

1929년 10월 30일 광주에서 나주로 가는 호남선 통학열차 안에서 일어난 광주고등보통학교 학생들과 일본인 학교인 광주중학교 학생들간 충돌이 본격적인 항일운동의 계기가 됐다.

1938년 제3차 조선교육령이 시행되기 이전에는 조선인과 일본인이 다니는 인문계 중등학교의 명칭이 달랐다. 조선인 학교는 '고등보통학교(여자고등보통학교)', 일본인 학교는 '중학교(고등여학교)'라 불렀다. 시행 이후 중학교와 고등여학교로 통일되는데 이것이 전시체제기 황국신민화, 내선일체 등 일제의 식민지 정책이 구체화 된 형태라고 볼 수 있다.

당시 일본인 학교인 광주중학교 4학년 학생 후쿠다 슈조(福田修三)·스메요시 가쓰오(末吉克己)·다나카(田中) 등이 광주여자고등보통학교 3학년인 박기옥과 이광춘의 댕기머리를 잡아당기며 희롱했고 이를 목격한 박기옥의 사촌동생 박준채가 달려와 항의했는데 후쿠다가 "뭐냐, 조선인 주제에"라며 적반하장으로 화를 냈다.

이 말을 듣고 격분한 박준채가 주먹을 날리면서 싸움이 벌어졌다. 싸움은 광주고등보통학교와 광주중학교 학생들의 패싸움으로 확산됐다. 당시 나주 역전 파출소에서 일본인 경찰 모리다가 파견됐지만 모리다는 제지하면서도 일방적으로 일본인 학생을 편들고 조선인 학생들에게 따귀를 때리는 등 구타했다.

이 사건은 두 학교 간 집단 충돌로 번졌고 광주학생운동이라는 이름으로 조선 전역 149개 학교, 5만4000명의 학생이 참여하는 대규모 항일 시위로 확산됐다. 3·1운동 이후 최대 규모의 민족운동이었다.

당시 춘천고보 학생들도 광주학생운동에 적극 참여했다. 1929년 12월, 2·3학년 학생들이 시험 거부와 격문 살포 등으로 항거의 뜻을 밝혔고 결국 수십 명이 경찰에 체포됐다. 광주에서 시작된 '차별에 대한 분노'는 춘천지역 학생들도 다르지 않았다.

'만수당 사건' 민족 차별의 실체

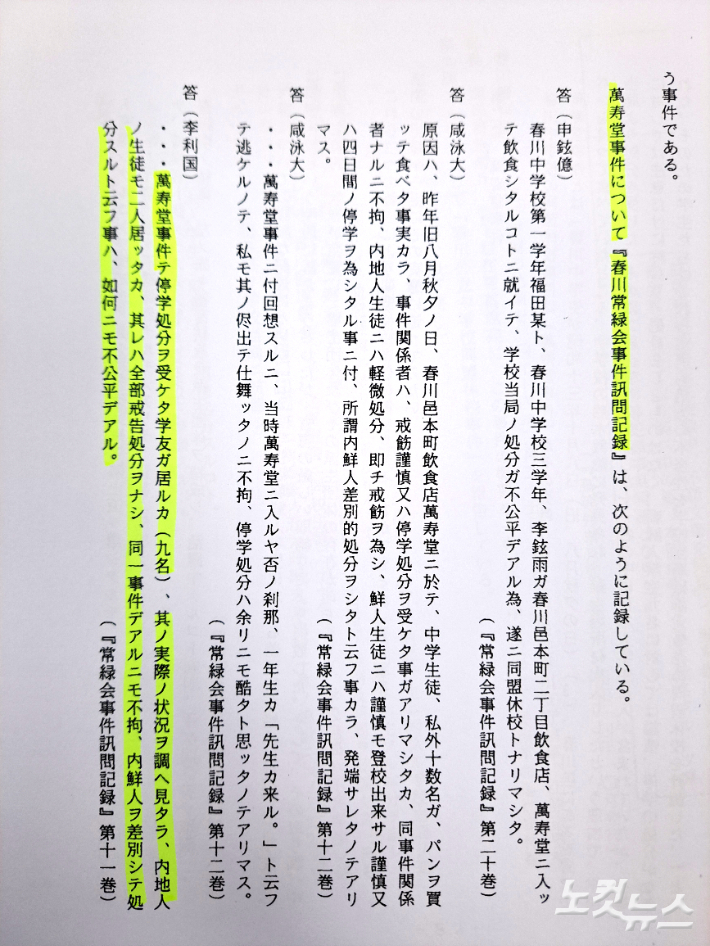

강원CBS가 입수한 이누마 히로카즈(飯沼博一) 씨의 <春川常緑会事件硏究>(춘천 상록회 사건 연구) 논문에 따르면 1938년 10월 8일 음력 추석날 '만수당 사건' 이 발생, 이 차별 사건으로 동맹휴교로 이어진 졌다고 쓰여져 있다. 진유정 기자

강원CBS가 입수한 이누마 히로카즈(飯沼博一) 씨의 <春川常緑会事件硏究>(춘천 상록회 사건 연구) 논문에 따르면 1938년 10월 8일 음력 추석날 '만수당 사건' 이 발생, 이 차별 사건으로 동맹휴교로 이어진 졌다고 쓰여져 있다. 진유정 기자이누마 히로카즈(飯沼博一) 씨의 <春川常緑会事件硏究>(춘천 상록회 사건 연구)에 따르면 상록회 사건 역시 민족 차별에서 촉발된 저항이었다.

'학칙 위반'이나 '비밀결사'라는 명목으로 탄압됐지만 그 본질은 조선인 학생들이 일상적으로 겪어야 했던 구조적 차별에 대한 자각과 집단적 분노였다.

광주에서 비롯된 학생들의 차별 인식은 10년 후 춘천에서도 유사한 양상으로 반복됐다. 빵을 구매한 행위, 교사의 언사, 동일한 행동에 대한 조선인과 일본인 학생 간의 차별적 처벌 등이 누적되면서 학생들 사이에 불만이 고조됐다. 이후 조직된 상록회는 이러한 문제의식 속에서 형성된 조선인 청소년들의 항일 조직이었다.

1938년 10월 8일. 음력 추석날 춘천고보 11명 학생들이 춘천 읍내 음식점 '만수당' (춘천읍 본정 2정목)에서 빵을 사먹던 중 스즈키 교사에게 발각됐다.

해당 음식점은 학생 출입이 금지된 장소였다. 당시 함께 있던 일본인 학생 2명은 '주의' 처분에 그쳤지만 조선인 학생 9명은 근신 혹은 정학이라는 중징계를 받았다. 같은 장소, 같은 행동이었지만 처분은 달랐다. 조선인 학생들은 이를 '내선일체의 원칙에 반하는 명백한 차별'로 규정하고 동맹휴교를 결의했다. 이른바 '만수당 사건'이었다.

상록회사건신문기록 제20권에 기록에 따르면 함영대 학생은 "만수당 사건은 일본인 학생과 조선인 학생이 같이 만수당에 갔는데 일본인 학생은 주의만 받고 조선인 학생만 정학을 당했기 때문에 조선인 학생들은 일본인과 조선인을 차별한다고 생각해 크게 분노했고 이 사건이 동맹휴교로 이어진 것"이라고 진술했다.

김이국 학생 역시 "만수당 사건은 일본인 학생이 주의만 받고 조선인 학생은 정학 처분을 받은 것이 동맹휴교의 직접적인 원인이 됐으며 이는 일본인과 조선인 사이의 불공평한 처사라고 생각돼 분노하게 된 것"이라고 했다.

결국 '만수당 사건' 으로 10월 18일, 당시 춘천고보 3·4학년 학생 189명은 동맹휴교에 나섰다. 전평리(사진) 모래사장에 모여 진정서를 작성하고 춘천 읍내에서 사라지는 '가출계획'까지 세웠다. 빵을 사 먹었다는 이유 하나로 벌어진 차별이 누적된 항일 항거의 불씨를 당긴 것이다.

만수당 사건의 본질은 '사소한 일'이 아니라 '반복된 차별'에 대한 분노였다. 단순한 교칙 위반으로만 보았던 조선총독부는 학생들이 조직적으로 진정서를 작성하고 동맹휴교를 통해 저항하려 했다는 점에서 충격을 받았다.

당시 일제 당국의 공식 보고서인 <고등외사월보>에는 동맹휴교의 원인으로 '시험문제 난이도'나 '난방 부족'과 같은 형식적 이유들이 나열됐지만, 상록회 관련 기록을 보면 실상은 조선인과 일본인 학생 간의 '불공정 처우'가 핵심이었다.

이 사건으로 상록회와 독서회, 경로회 등 비밀 결사조직이 드러났고 다수 학생이 검거돼 치안유지법으로 기소됐다.

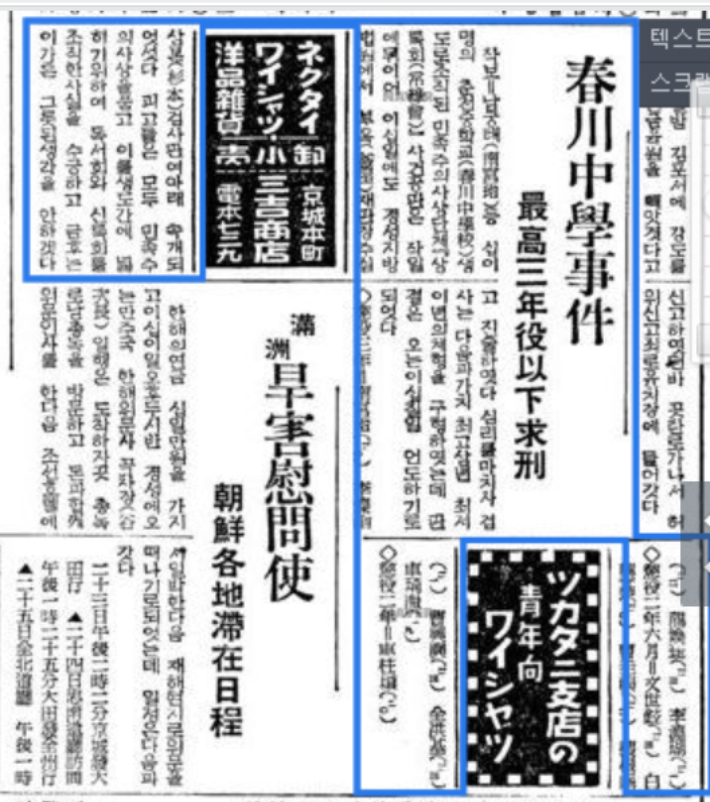

1939년 12월 21일 春川中學事件(춘천중학사건) 조선일보2면. 네이버 뉴스라이브러리

1939년 12월 21일 春川中學事件(춘천중학사건) 조선일보2면. 네이버 뉴스라이브러리1939년 12월 21일자 조선일보 기사(사진)에 따르면 피고인 남궁태(南宮兌, 남궁이)를 비롯한 12명은 재학 중 민족주의 사상단체인 '상록회(常綠會)'를 결성해 활동한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

공판은 전날에 이어 21일에도 경성지방법원에서 속개됐으며 부옥(釜屋, 카마야 에이스케 釜屋英介) 판사가 재판을 주재하고 삼본(杉本, 스기모토 가쿠이치 杉本覺一) 검사가 심리를 담당했다.

재판 과정에서 피고 학생들은 모두 민족주의 사상을 품고 있었으며 이를 동급생들에게 전파하기 위해 독서회와 신문회 등을 조직한 사실을 인정했다. 이들은 학업보다 사상 전파를 우선시했으며 당시로선 '그릇된 생각'이었다고 진술했다.

심리를 마친 뒤 검사는 피고들에게 최고 징역 3년, 최저 징역 2년의 실형을 구형했으며 재판부는 오는 12월 21일 선고를 내릴 예정이라고 밝혔다. 일제는 학생들의 사상과 독서 활동마저 국가 체제를 위협하는 범죄로 간주했다.

김헌 춘천문화원 학예연구사(역사교육학 박사)는 "이 사건은 당시 학생들이 근대 학문을 접하며 민족 현실과 세계 정세에 눈을 뜨고, 식민 통치의 불합리성에 비판적 인식을 갖게 되면서 필연적으로 발생한 민족운동의 일환이다. 일제는 상록회 학생들의 활동을 치안유지법으로 억압해 그들의 순수한 민족적 열망을 '불온사상'으로 규정하고 중형을 선고했다"고 밝혔다.

"이는 조선인 청년 엘리트들의 저항 의지를 꺾고 식민 통치에 대한 순응을 강요하려는 목적에서였다. 상록회 사건은 비록 일제의 탄압으로 좌절되었지만, 불의에 저항하고 사회적 책무를 다하려 했던 청년들의 용기를 보여주며 이후 독립운동과 민주화 운동의 중요한 밑거름이 됐다. 이 사건은 우리에게 역사적 정의와 사회적 책무에 대한 지속적인 성찰을 요구하며, 특히 젊은 세대에게 큰 의미를 지닌다"고 강조했다.