연합뉴스

연합뉴스정부가 파리협정에 따른 2035년 국가온실가스감축목표(NDC)를 2018년 대비 53~61%로 11일 국무회의 의결 절차를 거쳐 확정할 전망이다. 논의 과정에서 각계 의견이 엇갈리긴 했지만, 이 같은 감축목표는 지난 6년간 감축량 9천만 톤(t)의 3~4배인 3억~3억 6천만t을 줄이는 '가보지 않은 길'이다.

정부는 일단 전력 부문에서 현재 34GW 수준인 재생에너지 보급량을 1최대 150GW까지 늘리고, 수송에서 전기·수소차 보급률을 2035년 신차의 70%까지 높이며, 건물도 제로에너지 건축 및 그린리모델링 등을 추진해 전체 배출저감에 속도를 낸다는 방침이다. 산업 부문은 95%가 수출업종인 만큼 국제경쟁력을 고려해 탈탄소 전환 '투자'에 방점을 둔다.

'가보지 않은 길' 재생e↑·전기차↑…철강 등 산업 전환은 속도조절

정부가 전날 탄소중립녹색성장위원회를 열어 심의·의결한 2035 NDC의 부문별 목표를 보면, △전력 68.8~75.3% △수송 60.2~62.8% △건물 53.6~56.2% △산업 24.3~41% 순으로 전환 속도에 차등을 둔다.

전체 배출량에서 차지하는 기여도와는 다소 차이가 있다. 지난해 잠정배출량 6억 9158만 톤 중 △산업 부문이 2억 8590만t 배출(전년比 0.5%↑)해 가장 많은 비중을 차지했고, △전력 부문이 2억 1830만t(전년比 5.4%↓)으로 뒤를 이었다. 이어 △수송 9750만t(0.4%↓) △건물 4359만t(2.8%↓) △농축수산 2560만t(2.7%↓) △폐기물 1750만t(3.4%↓) 등 순이다.

그럼에도 산업 부문 탈탄소 전환을 급격하게 추진할 수 없는 건 전체 95%가 수출업종이기 때문이다. 국가 전체 전력 수요의 55%를 산업계가 차지하는 점을 고려하면, 전력 부문에서 재생에너지를 중심으로 한 탈탄소 전환에 속도를 내 '값싼 청정에너지 대량 공급'을 이뤄내야 산업계의 저감 부담을 덜어줄 수 있다는 판단도 있다.

이에 정부는 이번 탄녹위에서 2035 NDC와 함께 배출권거래제(ETS) 4차 기간(2026년~2030년) 할당계획도 함께 의결했다. 전력부문 유상할당 비중을 현행 10%에서 5년간 단계적으로 50%까지 상향해 전력업계의 배출권 거래 부담을 대폭 높인 반면, 산업부문은 95%의 수출업종에 부담을 거의 주지 않도록 무상할당 100% 비중을 유지(나머지 산업 5%는 10→15%로 상향)하는 안을 확정했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 "배출권거래제와 NDC 계획은 연동되는데, 이번 NDC는 범위로 정했기 때문에 배출권거래제 시행 지점은 53%(NDC 목표 하단)에 초점을 맞춰서 할당 계획을 세우게 된다"고 말했다.

이어 "'탄소누출업종'의 무상할당은 우리나라만이 아니라 세계적 추세"라며 "유상할당하면 그 업체가 해외로 도망간다고 해서 '탄소누출업종'이라는 표현을 쓰는데 그런 업종은 무상할당을 하고, 탄소배출에 직접적 영향을 가장 강력하게 미치는 전력 부문 유상할당을 통해 석탄발전소를 빠른 속도로 재생에너지 발전으로 전환하기 위한 계획이 붙어 있다"고 부연했다.

이에 따라 철강, 비철금속, 석유화학, 시멘트, 정유, 반도체·디스플레이, 이차전지, 제지, 유리, 고무·플라스틱 제조, 의약물질, 곡물 가공 등 업종이 4기 할당계획 기간에서 탄소누출업종으로서 배출권을 무상할당 받는다.

정부는 내년에 제12차 전력수급기본계획을 세우면서 이 같은 전력부문 대대적인 저감 이행 방안을 마련하고, 이어 순차적으로 부문별 이행계획을 확정해 발표한다는 계획이다.

김성환 기후에너지환경부 장관(가운데)이 10일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 2035 NDC(국가온실가스감축계획) 등 안건의 탄소중립녹색서장위원회 심의 결과를 발표하고 있다. 최서윤 기자

김성환 기후에너지환경부 장관(가운데)이 10일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 2035 NDC(국가온실가스감축계획) 등 안건의 탄소중립녹색서장위원회 심의 결과를 발표하고 있다. 최서윤 기자 산업계 어려움 반영한 목표치…시민단체는 반발

정부가 산업계의 어려움을 반영했다며 이처럼 목표치를 잡자, 시민사회는 반발하고 있다. 정부가 이번 2035 NDC는 지난 2030 NDC(40% 감축)와 달리, 구체적 수치가 아닌 범위로 잡은 까닭에도 애초 '48% 감축도 어렵다'고 호소해온 산업계 입장을 감안한 사정이 있다.

당초 정부안 ①50~60% ②53~60% 중 하단은 53%, 상단은 기존보다 1%p 높은 최종안이 지난 9일 고위당정협의에서 제시돼 이날 탄녹위에서 의결됐지만, 시민사회는 별다른 입장을 내지 않았다.

범위 형태 목표치에 하단을 설정할 경우 결국 하단이 실제 목표치일 수밖에 없다는 게 시민사회 판단인데, 고위당정과 탄녹위 논의를 거친 뒤에도 정부 목표 하단에는 변화가 없다는 이유에서다.

지난 6일 정부안이 공개된 직후 기후솔루션은 "범위 목표라고 하지만 실제로는 하한치에 가까운 53% 감축을 염두에 둔 매우 부족한 목표에 불과하다"고 논평했고, 녹색전환연구소는 정부안이 하한만 다른 두 가지가 제시된 점을 들어 "정부가 생각하는 진짜 목표가 무엇인지 보여준다"고 질타한 바 있다.

6일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2035 국가 온실가스 감축 목표(2035 NDC) 대국민 공개 논의 공청회에서 본인을 농민이라고 소개한 참석자가 의견을 말하고 있다. 연합뉴스

6일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2035 국가 온실가스 감축 목표(2035 NDC) 대국민 공개 논의 공청회에서 본인을 농민이라고 소개한 참석자가 의견을 말하고 있다. 연합뉴스

다만 산업계에서는 중국과 미국을 필두로 한 다(多)배출 국가들이 온실가스 감축에 미온적인데 우리나라가 무리해서 산업을 옥죄는 계획을 세운다는 반발도 나온다. 산업부문의 제조공정과 설비를 탈탄소 전환할 경우 제품 가격 인상이 불가피한데, 유럽연합(EU) 등 일부 블록에서는 탄소국경조정제도(CBAM) 같은 탄소무역장벽을 세워 자국내 산업계를 보호하지만, 우리나라는 자칫 중국과 인도 등 감축 부담을 덜 지는 국가들과의 가격 경쟁에서 주도권을 잃을 수 있다는 우려도 있다.

관련해 김 장관은 "미국이 실제로 걱정이기는 하다. 지금 유엔에 제출된 미국의 계획안은 바이든 전 행정부 때 세웠던 계획이라 미국이 그 약속을 지킬지, 주정부 뉴욕이나 캘리포니아 주만 지킬지는 알 수 없다"면서도 "그 나라들이 잘 지키지 않는다고 해서 지구적 책임이 한국에 없다고 볼 수는 없다. 자기가 책임지는 만큼의 역할을 담당해야 된다"고 강조했다.

또 "중국은 우리보다 계획을 좀 늦춰 잡았던 게 사실이다. 2030년 정점을 찍고 2060년까지 탄소중립으로 가겠다고 하는 소위 '쌍봉 전략'을 세웠는데, 최근 녹색산업과 재생에너지 확대 비중으로 보면 계획과 달리 너무 빨리 가고 있어 오히려 걱정"이라면서 "녹색산업은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 빠른 속도로 확대되고 있어 기후위기 과정에서 오히려 녹색산업을 발전시켜서 녹색 문명 시대의 준비를 하는 것이 더 필요한 시기로 판단한다"고 덧붙였다.

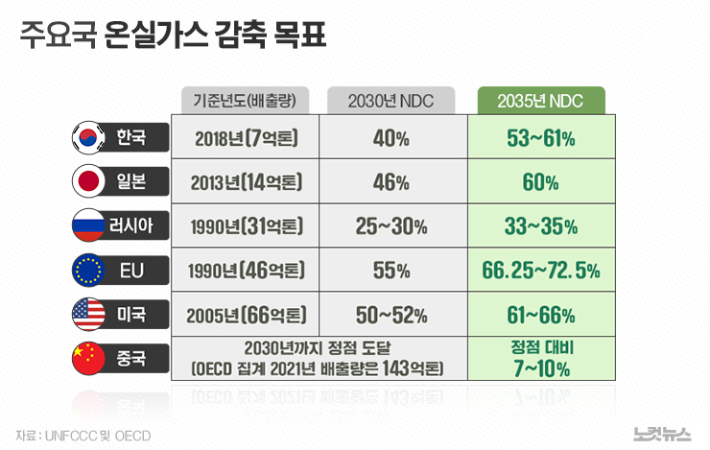

미국은 2005년 대비 61~66% 감축 목표를 유엔에 제출했지만, 도널드 트럼프 행정부가 파리협정 탈퇴를 선언한 상황이다. 유럽연합은 1990년 대비 66.25~72.5%, 영국은 1990년 대비 78% 감축 목표를 제시했다. 캐나다는 2005년 대비 45~50%, 호주는 2005년 62~70%, 중국은 '고점 대비' 7~10%, 일본은 2013년 대비 60%를 2035년 감축 목표로 제시했다.

각국의 2035 NDC를 발표·평가할 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(UNFCCC COP30) 협상일정은 전날 브라질 벨렝(Belem)에서 개막해 오는 21일까지 이어진다. 우리나라는 김성환 장관을 수석대표로 한 정부 대표단이 참석한다.