단기 과열은 있어도 '버블'은 아니다

이선엽 대표는 7일 '경제적본능'에서 "주가가 빠르게 오른 건 사실이다. 하지만 지금은 기업 실적이 실제로 뒷받침되고 있다"며 거품론에 단호하게 선을 그었다. 반도체 가격이 37일 연속 상승한 건 역사상 처음이고 일부 품목은 3배 가까이 뛰었지만, 반도체 가격이 오르는 상황에서 주가 상승을 버블로 보긴 어렵다는 것이다. 이 대표는 "공급이 완전히 복구돼야만 진짜 꼭지가 나온다"며, "삼성전자와 하이닉스의 설비투자는 내후년 완공 예정이라 아직 공급 확충 단계조차 오지 않았다"고 덧붙였다.

"AI 버블? 오픈AI만의 특수 사례일 뿐"

이 대표는 AI 투자 열풍의 핵심인 오픈AI의 자금난을 '특수한 현상'으로 봤다."오픈AI는 매출이 없는 기업이다. 반면 마이크로소프트나 구글은 이미 이익을 내며, 벌어들인 돈으로 투자를 이어가고 있다"고 말했다. 오픈AI만 힘든 이유는 돈을 벌지 못하기 때문이지, 산업 자체의 문제는 아니라는 것이다. 그는 "AI 산업은 일반 기업이 감당하기엔 너무 큰 투자 규모를 요구한다"며 "그 때문에 AI 인프라 투자에 정부 보증을 요구한 샘 올트먼의 발언이 논란이 된 것"이라고 분석했다.

'대외부채' 논란? "우량기업의 조달 방식일 뿐"

최근 AI 거품론의 근거로 언급되는 '대외부채 확대' 주장에 대해서 이 대표는 단호했다."빅테크들이 채권 발행이나 특수목적법인(SPV)을 통해 자금을 조달하는 건 일반적인 방식"이라며 "재무제표상 부채가 늘어난다고 해서 위험하다고 단정할 수는 없다"고 말했다. 진짜 위험한 건 2008년 서브프라임 사태처럼 신용등급이 낮은 기업들의 무분별한 대출인데, 지금의 빅테크는 대부분 미국 국채보다 신용등급이 높은 초우량 기업이라고설명했다. 이 대표는 "과거 위기와 달리 지금은 '불량한 회사'가 아니라 '좋은 회사'들이 자금을 빌리고 있다. 그 방식 자체를 문제 삼는 건 오해"라며 아직 이 기업들의 재무제표는 건전하고, 현금흐름도 충분하다는 점을 짚었다.

'순환투자 구조'도 위험 신호 아냐

일부에서는 AI 대장주들이 서로에게 투자하는 구조, 이른바 '순환투자'가 위험하다고 지적하지만, 이 대표는 이 역시 "지금은 다르다"고 선을 그었다. 그는 "엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 최상위 기업들이 서로 협력적 투자를 하는 건 산업 확장을 위한 필수 구조"라면서 "그들끼리 얽혀 있다고 해서 바로 위험 신호로 보기는 어렵다"고 말했다. 다만 "문제가 생기면 동시에 흔들릴 수는 있다"면서도 현재 그럴 징후는 없다"며 "오히려 이런 순환 구조는 기술 협업의 일환으로 봐야 한다"고 설명했다. 과거 닷컴버블 때와 달리 지금은 매출이 존재하고, 1999년엔 실체 없는 회사들이 '테크' 이름만 붙여 상장했지만 지금은 실적이 있고 기술이 있는 기업들이라는 것도 재차 강조했다.

닷컴버블과는 본질이 다르다

이 대표는 "당시에는 IPO가 폭증하면서 시장 유동성이 희석됐지만, 지금은 신규 상장 기업 수가 매우 적다"며 "유동성은 많지만 종목이 한정돼 있어 특정 종목에 자금이 집중되는 구조일 뿐"이라고 말했다. 그는 "투자자들도 20년 전보다 훨씬 냉정하다. 이름만 보고 매수하던 시절은 지났다"며 "이성적인 투자 판단이 가능한 시장은 버블이 아니라 구조적 성장 국면"이라고 강조했다.

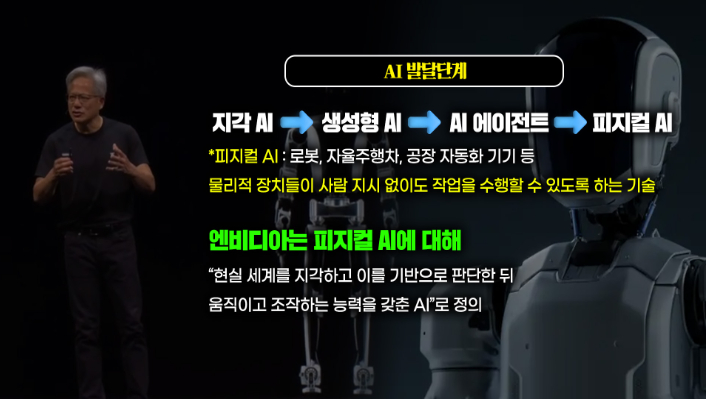

피지컬 AI 시대, 한국은 '최적지'

이 대표는 엔비디아의 GPU 26만 장 공급 결정에 대해 "단순한 칩 판매가 아니라 한국을 피지컬 AI(로봇·자율주행)의 실험장으로 낙점한 것"이라고 분석했다. "미국은 제조 역량이 부족하고, 유럽은 소프트웨어가 약하다. 반면 한국은 두 가지가 다 가능한 나라"인 만큼 엔비디아가 한국을 'AI 실물 구현 국가'로 본 것이다. 한국 입장에서는 거대한 기회다. 그는 "피지컬 AI는 로봇과 자율주행을 넘어 방산·의료 분야로까지 확장될 것"이라며 "AI 슈퍼사이클의 1막이 이제 막 열렸다"고 했다.

"진짜 버블은 머니게임일 때 생긴다"

이 대표는 버블의 본질을 '머니게임'으로 규정했다."버블은 실체가 없는 기업에 유동성이 몰릴 때 생긴다. 지금처럼 매출이 있는 산업에서는 버블이 아니"라는 것이다. 매출 등 실체가 없는데 오직 꿈이 있다는 이유로 투자하는 시장, 즉 돈의 힘으로만 움직이는 구간이 오면 그건 버블이라고 볼 수 있다는 지적이다. 그는 "유동성이 마르는 시점, 즉 절대금리가 높아지는 구간이 진짜 위험 구간"이라고 경고했다."금리가 조금 오르는 건 문제가 아니다. 사람들이 '이제는 부담스럽다'고 느낄 만큼 금리가 높아질 때, 절대금리가 높을 때 머니게임이 멈춘다. 그게 진짜 버블의 끝"이라고 봤다.

"지금은 거품 걱정보다 기회를 봐야 할 때"

대담의 끝에서 이 대표는 다시 한번 강조했다. AI 거품론은 "형편없는 논란"이라고 말하면서 "지금은 산업이 시작되는 초입이고, 과거처럼 실체 없는 기업이 아니라 매출을 일으키는 실물 산업이 이끄는 사이클"이라고 진단했다. 거품은 산업이 끝날 때 오는 것이고, 지금은 오히려 기회의 시간이라는 주장이다.

※ 이 기사는 방송 인터뷰 내용을 바탕으로 작성되었습니다. 투자 판단의 최종 책임은 독자에게 있습니다.