북한은 지난 2023년 8월 김정은 국무위원장이 전투장갑차 생산공장을 방문해 신형 다용도전투장갑차를 직접 몰았다고 발표했다. 조선중앙통신 2023년 8월 14일자 캡처

북한은 지난 2023년 8월 김정은 국무위원장이 전투장갑차 생산공장을 방문해 신형 다용도전투장갑차를 직접 몰았다고 발표했다. 조선중앙통신 2023년 8월 14일자 캡처 중국은 한국을 '한궈'(韓國, hanguo), 북한을 '차오셴'(朝鮮, chaoxian)으로 부른다. 중국 외교부나 정치지도자들도 보통 이렇게 쓴다. 공식적인 약칭이다.

우리나라 사람들에게는 북한을 '조선'으로 표현하는 것이 좀 어색하다. 평소 북한을 '조선' 또는 '북조선'이라고 말하는 경우가 거의 없기 때문이다.

국내에서는 한국, 남한, 북한, 남북한이라는 단어가 익숙하다. 이런 명칭들은 자연스럽게 남과 북을 하나의 민족으로 여기게 해준다.

그런데 남한과 북한을 '한국'과 '조선'이라고 부르면 어감이 확 달라진다. 한국의 역사를 잘 모르는 외국인에게는 애초부터 서로 다른 나라로 들릴 수 있다.

이것은 조선 왕조가 망한 뒤 한국이 건국됐다고 배운 우리에게도 이상한 느낌을 준다. 역사 속의 조선이 지금도 북쪽에 건재하다니 말이다.

한때 '뭐, 조선이 한국을 침략했다고?'라는 우스개 소리가 유행한 적이 있었다. 얼토당토 않은 말을 늘어 놓는 사람에게 핀잔을 줄 때 사용되는 표현이다.

하지만 이 말을 지금 중국 정부 당국자가 듣는다면 절대 농담이 될 수 없다. '북한이 남한을 공격했다'는 중대 뉴스가 되기 때문이다.

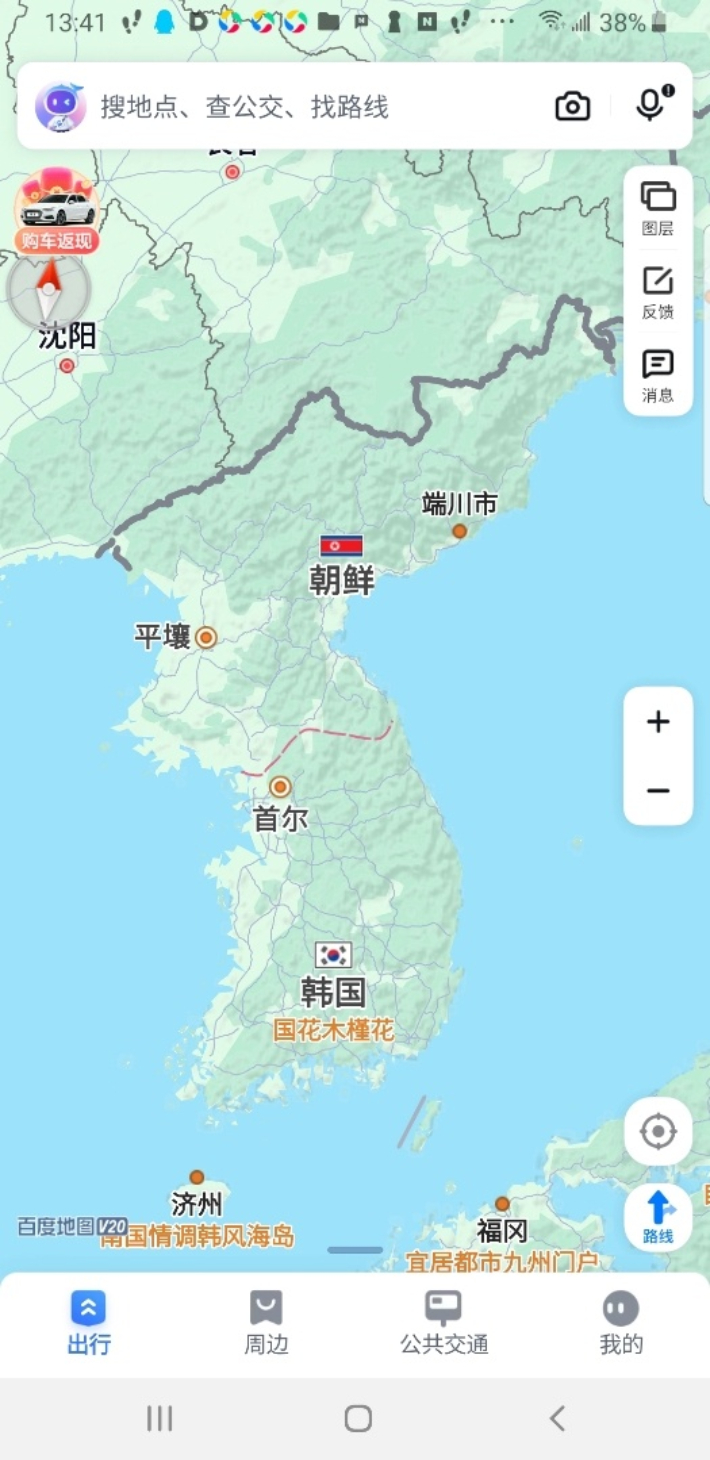

중국 정부와 매체들은 북한의 공식 약칭을 '차오셴'(朝鮮, 조선)으로 쓰고 있다. 남북한이 통일을 포기할 경우, 한반도에는 한국(韓國)과 조선(朝鮮)이라는 2개의 국가가 존재하게 된다. 중국 바이두 지도 캡쳐

중국 정부와 매체들은 북한의 공식 약칭을 '차오셴'(朝鮮, 조선)으로 쓰고 있다. 남북한이 통일을 포기할 경우, 한반도에는 한국(韓國)과 조선(朝鮮)이라는 2개의 국가가 존재하게 된다. 중국 바이두 지도 캡쳐 중국이 남한과 북한을 '한궈'(韓國)와 '차오셴'(朝鮮)으로 부르는 이유가 뭘까? 언뜻 중국이 한반도의 통일을 싫어해서 그런가 하는 의심을 가질 수 있다.

일본 또한 남북한을 표현하는 방식이 중국과 비슷하다. 일본은 한국을 '간코쿠'(韓國), 북한을 '기타초센'(北朝鮮, 북조선)으로 부른다.

중국과 일본은 모두 북한(北韓)이 아닌 '조선' 또는 '북조선'으로 지칭하고 있다.

물론 한국의 정식 국호는 '대한민국', 북한은 '조선민주주의인민공화국'이다. 하지만 이 말은 국가간 공식 행사나 외교 문서에서나 볼 수 있다.

중국과 일본에서는 정부든 대중매체든 약칭을 더 많이 사용한다. 이런 줄임말에는 어떤 논리와 계산이 깔려 있을 것이다.

역시 한자 문화권인 대만의 사례와 비교하면 차이가 더 분명해진다. 대만은 조선민주주의인민공화국의 약칭을 '베이한(北韓)'으로 부르고 있다.

한국은 '난한'(南韓)으로 읽는다. 남북한이 분단된 상태지만 단일 민족이라는 사실을 어느 정도 인식할 수 있는 약칭이다.

대만은 북한의 약칭을 '차오셴(朝鮮, 조선)이 아닌 '베이한'(北韓, 북한)으로 부르고 있다. 대만 외교부 홈페이지 캡쳐

대만은 북한의 약칭을 '차오셴(朝鮮, 조선)이 아닌 '베이한'(北韓, 북한)으로 부르고 있다. 대만 외교부 홈페이지 캡쳐그렇지만 '북한'이라는 표현 대신 '조선'이나 '북조선'을 쓰는 중국과 일본을 일방적으로 비판하기도 어렵다.

정식 국호인 '조선민주주의인민공화국'에 '조선'이라는 표현이 들어 있기 때문이다. '한'(韓)이라는 글자는 없다.

북한 정권이 스스로를 '북한'으로 부르지 않는 것도 중국과 일본에는 명분이 된다.

공식 영어 명칭에는 한국과 북한에 모두 'Korea'가 포함돼 있다. 한국은 'Republic of Korea', 북한은 'Democratic People's Republic of Korea'다.

영어권 국가나 언론 매체에서는 약칭으로 한국을 South Korea, 북한을 North Korea라고 표기하는 경우가 흔하다.

모두 'Korea'가 들어있어 한 민족의 일시적 분단이 암시됐다고 볼 수 있다.

따라서 영어에 익숙한 사람일수록 북한을 '조선(朝鮮)'이라고 부르는 중국의 관행이 더 생경할 수 있다. 일본이 쓰는 '북조선'(北朝鮮)도 마찬가지다.

특히 한반도를 처음 알게 되는 제 3국 사람들에게는 '조선(Choson)'이나 '북조선'이 애초부터 한국과는 무관한 다른 나라로 들릴 수도 있다.

20년 뒤인 오는 2045년이면 남북 분단 100년이 된다. 사진은 서울 용산 전쟁기념관 경내에 세워진 '형제의 상'. 전쟁기념관 홈페이지 캡처

20년 뒤인 오는 2045년이면 남북 분단 100년이 된다. 사진은 서울 용산 전쟁기념관 경내에 세워진 '형제의 상'. 전쟁기념관 홈페이지 캡처그런데 최근 이런 관행이 단지 표기나 어감 상의 문제가 아니라 하나의 사실로 굳어질 조짐을 보이고 있다.

북한은 지난 2023년 12월 남북을 '적대적 2국가' 관계로 규정했다. 이후 통일 관련 기구들도 없애거나 전환했고, 헌법까지 고쳤다.

남북이 통일을 지향하지 말고 아예 서로 다른 국가로 지내자는 취지다.

한국내에서도 통일이 필수적이라고 생각하지 않는 사람들이 늘어나고 있다.

사실 남한과 북한은 이미 1991년 9월 UN에 개별 국가로 가입한 상태다. UN은 주권 국가가 아니면 회원국이 될 수 없다.

남북한 UN 동시 가입을 추진한 쪽은 남한이었다. 당시 북한의 김일성은 분단 영구화 논리를 들고나와 강력 반대했다.

하지만 노태우 정부는 미국과 소련, 중국을 설득한 뒤 북한을 압박해 남북 개별 가입을 성사시켰다. (「대한민국의 북방정책」, 김학준 저, 2024, pp 325-340)

김대중 전 대통령의 '3단계 통일론' 가운데 제1 단계인 남북연합도 '1민족 2국가'를 인정하고 있다.

남북연합 단계는 '1연합, 1민족, 2국가, 2체제, 2독립정부'의 상태다. (「김대중의 3단계 통일론-남북연합을 중심으로」, 아태평화재단, 1995, p 48)

정동영 통일부 장관이 최근 남북이 '사실상의 두 국가, 국제법적 두 국가'라고 언급한 것도 이런 맥락에서 나온 것으로 보인다.

중요한 것은, 남북한 UN 동시가입과 '1민족 2국가' 인정이 모두 통일로 가는 과정에서 거치는 하나의 중간 단계라는 점이다.

특히 1991년 12월 남북기본합의서는 남북관계를 "나라와 나라 사이의 관계가 아닌 통일을 지향하는 과정에서 잠정적으로 형성되는 특수관계"로 규정했다.

남북이 쌍방의 관계를 '국가 대 국가의 관계가 아니다'라고 문서로 합의한 것이다.

남북기본합의서는 노태우 정부가 남북한 UN 동시가입 이후 북한과 체결했고, 김대중 전 대통령도 이 합의서의 이행 필요성을 강조했다.

2045년이면 분단 100년이 된다. 이제 20년밖에 남지 않았다. 이 시점에 우리 내부에 필요한 것은 굳이 관점 차이를 드러내는 것이 아니다.

서로 티끌만한 공통점이라도 발견해 지지하고 격려해야, 한반도 평화라는 태산같은 과제를 단 0.1mm라도 옮길 수 있다.

강성웅 국제정치 칼럼니스트

- 전 YTN베이징 특파원, 해설위원실장

※ 외부 필진 기고는 CBS노컷뉴스의 편집방향과 다를 수 있습니다.