영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공때로 영화의 러닝타임은 영화관을 나선 후에도 이어집니다. 때로 영화는 영화관을 나서는 순간 비로소 시작합니다. '영화관'은 영화 속 여러 의미와 메시지를 톺아보고, 영화관을 나선 관객들과 함께 이야기를 나눠보고자 합니다. [편집자 주] ※ 스포일러 주의

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공때로 영화의 러닝타임은 영화관을 나선 후에도 이어집니다. 때로 영화는 영화관을 나서는 순간 비로소 시작합니다. '영화관'은 영화 속 여러 의미와 메시지를 톺아보고, 영화관을 나선 관객들과 함께 이야기를 나눠보고자 합니다. [편집자 주] ※ 스포일러 주의 연상호 감독이 돌아왔다. 우리가 잘 알고 있던 태초의 연상호, 우리가 보고 싶었던 연상호 감독이 돌아왔다. 시대적으로도, 캐릭터적으로도 흥미로운 설정과 설계로 결코 가볍지 않은 이야기를 꺼내 들고 질문을 던지는 연상호 감독의 '얼굴'은 날카롭고 아프게 다가온다. 그래서 더욱더 반갑다.

태어나서 아무것도 볼 수 없었던 시각장애인임에도 불구하고 세상에서 가장 아름다운 도장을 만드는 장인으로 거듭난 임영규(권해효/박정민)와 그의 아들 임동환(박정민)에게 경찰에게서 한 통의 전화가 걸려 온다. 40년 전 실종된 아내이자 어머니 '정영희'의 백골 사체가 발견되었다는 것이다.

얼굴조차 몰랐던 어머니가 살해됐을 가능성도 있다는 이야기를 듣게 된 임동환은 아버지 임영규의 다큐멘터리를 촬영하던 PD 김수진(한지현)과 함께 어머니의 죽음을 추적하게 된다. 그리고 그 과정에서 만난 40년 전 어머니와 함께 청계천 의류 공장에서 일했던 이들의 기억을 통해 가려진 진실을 마주하게 된다.

'연니버스'라는 자신만의 단단한 세계관을 구축해 온 연상호 감독이 이번엔 2주의 프리 프로덕션, 13회차 촬영과 20여 명의 스태프로 완성한 독특한 프로젝트로 돌아왔다.

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 임영규와 살아가던 아들 임동환이 40년간 묻혀 있던 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 영화 '얼굴'은 어쩌면 우리가 가장 보고 싶었던 연상호 감독의 얼굴이 아닐까 싶다.

'얼굴'은 캐릭터적인 측면과 1970년대라는 시대적 측면에서 바라볼 때 더욱 흥미롭게 다가갈 수 있는 작품이다. 그렇게 볼 때 제목 '얼굴'은 여러모로 의미심장하게 다가오며 영화의 본질에 도달할 수 있다.

먼저 이 영화의 시대적 배경인 1970년대가 갖는 의미와 영화의 이야기를 함께 살펴보는 것은 중요한 지점이다.

우리가 흔히 근현대사에서 1970년대를 주목할 때 긍정적인 지점으로 이야기하는 것이 괄목할 만한 경제 성장이다. 그러나 눈부신 '한강의 기적'을 이루기 위해 노동자들의 인권과 생존은 뒷전이 됐던 시대이기도 하다. 장시간 노동, 저임금, 미흡한 안전 의식 등 열악한 노동환경 속에서 전태일 열사는 '노동자는 기계가 아니다' '근로기준법을 준수하라'고 외치며 스스로 몸을 불살랐다. 수많은 노동자가 목숨을 걸고 저항했던 게 1970년대다.

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공영화 내내 얼굴이 드러나지 않는 정영희는 모두가 외면하는 속에서도 홀로 불의에 저항한 인물이다. 그런 정영희에 관해 묻자 사람들에게서 나온 대답은 하나같이 '못생긴' '괴물' '똥걸레' 등 혐오적인 언어들이다. 성장만이 모든 것이었고, 성장을 위해서라면 불법·부당한 것조차 허용되던 사회에서 정영희는 불편한 존재일 뿐이다. 그렇게 정영희는 1970년대 한강의 기적을 위해 희생됐고, 잊히고, 지워졌다.

이러한 맥락에서 임영규의 뒤를 따라다니는 '기적'이라는 단어는 의미심장하다. 기사 헤드라인을 통해 '기적'이라 불리는 임영규가 1970년대 '한강의 기적'의 상징적인 인물이라면, 정영희는 '한강의 기적'을 위해 희생된 인물이다. 정영희는 시대를 위해 잊히고 희생되어야 했던 1970년대의 모든 이들을 상징화한 존재다.

역사는 승자의 기록이라고, 시대의 그림자는 그 얼굴조차 제대로 기록되어선 안 되고 기억될 수도 없다. 영화 속 정영희의 진실을 좇는 것은 시대의 목소리와 성찰을 지워버렸던 지난 역사에 대한 반성과 발굴이 될 수밖에 없다. 그렇기에 마지막에 영화는 시대의 과오를 반성할 것인가, 과오를 반복할 것인가 묻는다. 그 답은 각자와 지금 이 시대의 앞에 놓인 과제일 것이다.

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공이러한 1970년대라는 시대적 배경이 갖는 의미와 함께 살펴봐야 할 것은 '시각장애인 전각 장인'과 '얼굴 한 번 보이지 않는 인물'이라는 캐릭터 설정이다.

임영규는 태어날 때부터 눈이 보이지 않는 시각장애인이지만, 손끝으로 아름다움을 느끼고 만들 수 있다. 덕분에 세상에서 가장 아름다운 도장을 만드는 장인이 됐다. 임영규와 함께 중요한 인물이 영화에서 한 번도 그 얼굴을 드러내지 않는 정영희다.

임영규의 아내 정영희가 40년 만에 백골로 나타나며 과연 누가 정영희를 죽였는지 그 미스터리를 따라 인터뷰가 진행된다. 인터뷰 내내 얼굴 한 번 본 적 없는 정영희를 설명하는 단어는 앞서 말했듯이 추악한 혐오의 단어들뿐이다. 그렇게 관객들은 보이지 않는 정영희의 얼굴을 우리도 모르는 사이 '괴물같이 못생긴' 얼굴일 거라 짐작하게 될 것이다.

이는 영리한 연출이다. 관객들은 임영규처럼 정영희의 얼굴을 못 본 상태로 타인의 말만 듣고 그 얼굴을 상상했다. 보지 않았지만 마치 본 것처럼 말이다. 그러한 상태에서 마주한 영화의 마지막, 사진 속 정영희의 얼굴은 '괴물'과는 거리가 멀다. 보이지 않는, 그러나 괴물이라고 상상했던 얼굴을 마주한 관객에게는 다른 의미로는 충격적이고 부끄러운 결말일 것이다.

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 '얼굴' 스틸컷. 플러스엠 엔터테인먼트 제공결국 '얼굴'은 두 가지 의미의 보이지 않는 사람인 임영규와 정영희를 통해 이야기하고, 의도적으로 보이지 않게 함으로써 엔딩에 이르러 관객에게 경종을 울린다. 그렇게 '얼굴'은 묻는다. 미와 추를 나누는 기준은 무엇인가, 우리는 무엇을 보고 어떻게 판단할 것인가 그리고 '본다'는 것의 본질은 무엇인가 말이다. 이 역시 엔딩에서 시대의 질문과 함께 극장 밖으로 가지고 나갈 질문이다.

1인 2역에 도전한 박정민, 하나의 캐릭터를 놓고 연기한 박정민과 권해효, 두 배우의 얼굴을 바라보는 것 역시 '얼굴'의 관전 포인트다. 얼굴 한 번 드러내지 않고도 존재감을 발휘한 신현빈의 호연 역시 '얼굴'을 완성하는 데 한몫했다.

'태초의 연니버스'를 만날 수 있다는 '얼굴'의 홍보 문구는 틀리지 않았다. 초창기 연상호 감독의 작품들에서 만날 수 있는 날카로운 주제 의식과 시대를 바라보는 시선이 '얼굴'에 잘 담겼다. 동시에 관객들이 다시 만나고 싶었던 연상호 감독의 이야기를 '얼굴'에서 만날 수 있다. '연니버스'를 좋아하는 관객에게 여러모로 반가운 작품이 될 것이다.

103분 상영, 9월 11일 개봉, 15세 이상 관람가.

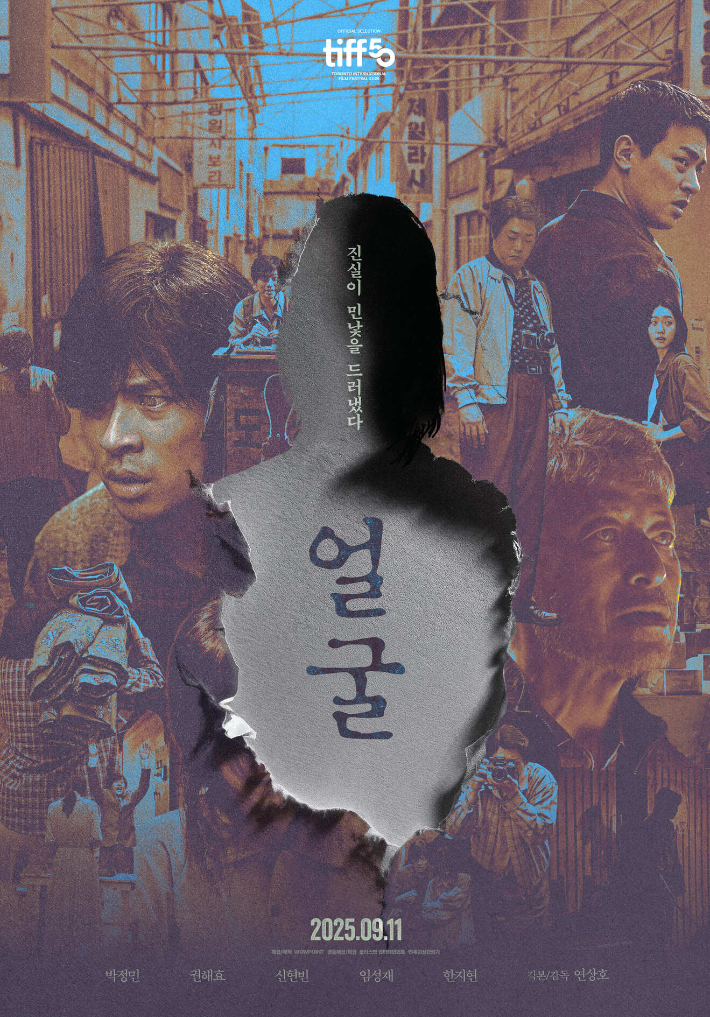

영화 '얼굴' 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 '얼굴' 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공