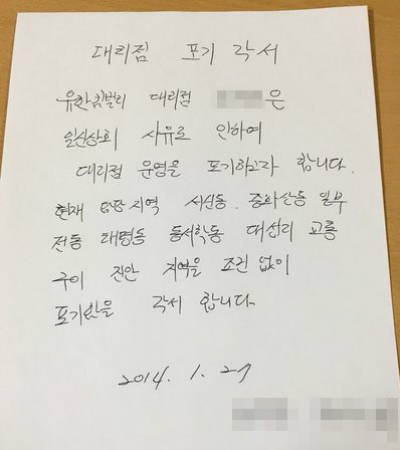

박모씨가 작성한 대리점 포기각서 (사진=박모씨 제공)

박모씨가 작성한 대리점 포기각서 (사진=박모씨 제공)

지난 2015년 논란이 된 유한킴벌리 대리점 포기각서와 관련해 공정거래위원회가 '대리점주에게 강제로 쓰게 했다'는 취지의 본사직원의 진술을 받고도 무혐의 처분을 내린 것으로 확인됐다.

당시 사건 피해자였던 박모씨가 지난 달 재신고하자 공정위는 다시 이 사건을 들여다보고 있다. 김상조 위원장이 과거 공정위의 잘못에 대해 반성문을 쓴만큼 이번엔 실체가 제대로 밝혀질지 주목된다.

19일 CBS노컷뉴스가 입수한 박씨와 당시 담당공무원 A사무관과의 녹취록을 보면, 유한킴벌리 본사 출신인 표모 당시 지사장이 강제로 포기각서를 쓰게 했다는 박씨의 주장을 A사무관은 인정했다.

지난해 1월 이뤄진 전화통화에서 박씨가 "표 지사장이 우리 가게로 와서 볼펜을 주고 포기각서를 두번 쓰게 했다고 공정위 조사에서 말하지 않았느냐"고 말하자, A사무관은 "포기각서를 쓴(쓰게 한) 것에 대해서 본인도 부인하지 않고 있다"고 말했다.

이어 박씨가 "(사무관이) 왜 그랬냐고 하니까 '회사 관행이었다'고 대답하기도 하지 않느냐"고 하자, A사무관은 "네"라고 답했다.

이는 공정위도 강제적으로 각서가 쓰인 사실을 확인한 것으로 보기에 충분한 정황이다.

공정위는 강제성 여부를 놓고 주장이 맞부딪히자 2015년 3월 두 사람을 불러 대질조사를 했다.

하지만 공정위는 한달 여가 지나 이상한 이유를 들어 유한킴벌리에 대해 무혐의 처분을 내렸다.

공정위는 공정거래법 위반 혐의가 짙음에도 "법위반 여부를 판단하기 곤란하다"며 모호한 결론을 내렸다.

이유는 이렇다.

"신고인은 포기각서가 피조사인의 강요에 의해 작성된 것이라 주장하지만 신고인의 주장을 입증할 만한 증거가 없다"면서 "피조사인은 신고인이 영업부진을 이유로 대리점 포기 의사를 여러 차례 밝혔으며 이에 신고인의 의사를 분명히하라는 취지에서 각서를 제출 받았다고 서로다른 주장을 하고 있다"

포기각서를 강제로 쓴 것이지, 자발적 의사를 담은 것인지 모르겠다는 것이다.

모든 공정위 신고 사건에서 양측 주장은 매번 다를 수밖에 없는 데 이를 이유로 무혐의 처분한 것은 제대로된 조사를 하지 않았다는 방증이다.

실제로 유한킴벌리가 판매실적을 올지지 못한 대리점에게 관행적으로 포기각서를 받은 점은 다른 대리점주들을 통해 쉽게 알수 있다.

충청권에 있는 대리점주인 B씨는 "예전에는 일을 시작할때부터 포기각서부터 쓰고 일을 시작했다"며 "포기각서 때문에 일을 그만둔 사람이 많다"고 밝혔다.

다른 대리점주도 "그만둔 사람 중에 포기각서 안쓴 사람이 어디있느냐"면서 "다 썼다"고 말했다.

문제를 제기한 박씨는 2012년부터 3년간 세번의 포기각서를 썼고, 마지막 포기각서를 쓰고 일방적으로 대리점 해지를 당했다. 박씨의 대리점은 본사 직원의 남편이 이어받았다.

박씨와 본사 직원의 다른 녹취록을 보면 본사직원도 포기각서가 강제로 쓰인다는 점을 사실상 인정했다.

박씨가 "그걸(포기각서를) 써서 위압감을 주는 자체가 진짜 안좋다고 생각한다"고 하소연하자, 본사 직원은 "맞다. 회사에서 그거 없어졌다"고 말했다.

박씨는 공정위가 대형로펌(김앤장)을 낀 유한킴벌리를 봐줬다고 판단하고 지난달 재신고했다. 공정위 수장이 바뀐것에 대한 기대감 때문이었다. 이에 공정위는 재신고 내용을 추가.보완해달라고 요청하는 공문을 박씨에게 보냈다.

안진걸 참여연대 합동사무처장은 "공정위가 다른 대리점 등을 통해 조금만 조사했어도 유한킴벌리가 포기각서를 강제했는지를 쉽게 알수 있었을 것"이라며 "불공정행위에 대해 처벌할 의사가 없었다고 밖에 볼수 없다"고 지적했다.

이에 대해 유한킴벌리 측은 "포기각서는 확약 형식인 것인데 표현이 잘못 된 것 같다"면서 "특정 대리점주가 포기 의사를 밝히면 후임 대리점주를 물색해야 하는 과정에서 관행적으로 이를 받은 것"이라고 해명했다.

하지만 박씨는 "목표 판매량을 채우지 못하면 압박하기 위해 포기각서를 쓰라고 했다"며 "포기각서는 갑질중에서도 가장 나쁜 갑질"이라고 반박했다.