간송미술문화재단 소장.

간송미술문화재단 소장.

'추사 코드'는 추사 김정희에 대한 새로운 해석으로 추사의 깊은 사유의 세계에 다가서게 한다. 저자 이성현의 추사 해석은 추사체를 남긴 서화의 대가로서 추사의 면모를 넘어서서 그가 남긴 글씨의 깊은 뜻을 정치· 사회적 맥락에서 읽어낸다.

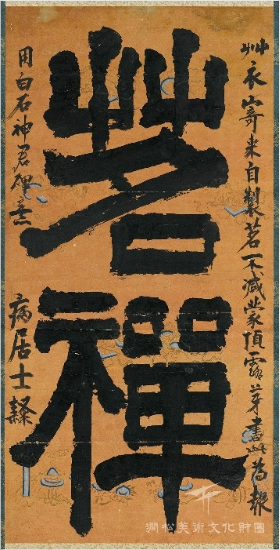

추사가 남긴 글씨 중에 <명선茗禪>이 있다. 대체로 '명선茗禪'을 "차를 마시며 선정禪定에 들다"라고 읽는 것에 크게 이견을 표하지 않고 있으며, 작품에 쓰인 협서의 내용은 대체로

"초의가 직접 만든 차를 부쳐왔는데, (그 차의 품질이 중국의 전설적 명차) 몽정과 노아에 비견해도 부족함이 없었다. (이에 초의의 차 선물에) 보답하고자 이 글을 '백석신군비'의 필의를 빌려 쓰노라. 병중의 거사가 예서로 쓰다."

라고 해석하는데 동의하고 있다.

이 책 저자 이성현은 '명선(茗禪)'이 추사가 초의에게 지어준 호라는 전제하에 <명선茗禪>이란 작품을 읽어낸다.

추사는 왜 '다선茶禪'이란 일반적인 표현 대신 '명선茗禪'이라 했을까, 라는 엉뚱한 질문과 추사는 왜 '초의草衣라 쓰지 않고 '艸衣'라 쓴 것일까, 라는 질문을 겹쳐보라. 어떤 공통점이 발견되지 않는가? '명茗'은 '다茶'의 새싹이고 '초艸'는 '초草'의 새싹이니 모두 "새로 돋아난" 다시 말해 "새로운 시작"이란 의미를 담아내기 위해 '다茶'와 '초草'가 아니라 '명茗'과 '초艸'가 필요했던 것 아닐까?

추사는 단순히 "차茶를 마시고 선정에 들다."라는 의미를 담아내기 위해 '명선茗禪'이라 쓴 것이 아니라, "차나무에 새로 돋아난 새싹"이란 의미와 선禪을 합성한 '명선茗禪'이라는 호를 생각해낸 것이다. 말인즉 초의 선사가 "새로운 방식의 선禪 운동을 펼치는 승려"라는 점을 강조하고자 하였던 것이다.- 192쪽

이어지는 해석을 보자

"(바른 승려의 길을 걷기 위해 초의가 차 덖는 일을 마다하지 않는 것은) 바로 이것[부처님의 가르침을 바르게 전하는 일]을 부처님이 초의에게 내리신 자비에 보답하는 용도로 쓰기 위함으로 이것이야말로 돌부처의 뜻을 밝히는 길이라 생각했기 때문이다."

이처럼 <명선茗禪>의 의미가 단순히 차 선물에 대한 보답이라기 보다는 '새로운 방식의 선운동'을 펼치는 초의를 격려하는 글이라는 것을 저자가 새롭게 밝혀낸 것이다.

추사는 조선말기의 정치에서 매우 중요한 변곡점을 구상했던 인물이었다. 한마디로 그는 일평생 굽힘없이 개혁을 추구했던 뼛속까지 정치인이었다. 알다시피 추사는 둘째가라면 서러워할 조선 명문가 중에서도 최고 명문가 출신이다. 부귀는 물론이요, 유력자들과의 인맥에서도 결코 아쉬워할 게 없는 사람이었다. 그런 그가 삐딱선을 탄다. 다른 집 자제들이 과거시험에 매달릴 때 그는 삼각산에 올라 고비(古碑) 해석에 몰두하며 친구(동지) 사귀기만을 일삼는다. 왜? 그리고 정적의 표적이 되어 험난한 탄압을 받은 끝에 마지막에는 봉은사 뒷방에서 절밥 축내는 비참한 말년을 맞아야 했다.

추사의 작품 속에는 그의 정치관과 정책방향 그리고 정치적 후계자에 대한 설계가 은밀한 방식으로 들어 있다. 정적의 눈을 피하기 위한 장치로 천재 김정희는 작품 하나하나, 작품 속 구석구석까지 번득이는 코드들로 채워놓았다.

현역 화가이자 미술학 박사인 저자는 한국화, 나아가 중국을 포함한 동양화에 대해 큰 의문을 품어왔다. 우리의 그림은 왜 이리 단순한 표현에 머물고 있는가? 우리가 잘 모르는, 표현상의 어떤 암묵적 제약이 있기 때문일까? 반대로, 혹시 그 제약이란 것이 어떤 상징성을 내포하고 있는 것은 아닐까? 많은 서화들을, 특히 진경산수화에 이르러 정점을 맞이하게 되는 조선의 서화들을 읽어내면서, 저자는 거대한 벽을 느끼게 되었다. 이를 풀기 위해 그림 자체뿐 아니라 사서오경을 비롯한 유학 경전과 불교 경전, 주류 성리학과 비주류 실학 및 고증학, 아울러 역사 속에 이어져 왔던 정치적 맥락 등을 꼼꼼히 공부하기 시작했다.

그 첫 번째 대상으로 저자는 추사에 집중했다. 추사야말로 일반 독자 대중에게 가장 낯익으면서도 모호할 뿐 아니라, 그가 살았던 시대만큼 역사적 합리성이 의심되는 시기가 없었기 때문이다.

추사를 들여다보기에 앞서, 먼저 그가 품은 의지를 확인할 수 있는 대목을 제시하면서 코드 풀기가 시작된다. 추사가 서른 되던 해 스승인 여든셋의 옹방강(翁方綱)이 보내온 편지 <담계적독(覃溪赤牘)> 전면에 쓴 추사 자신의 찬문이다.

覈實在書(핵실재서) 책에 쓰여 있는 것의 실상을 조사하여

窮理在心(궁리재심) 마음속 답답함에 이치를 세우고자 하나

攷古證今(고고증금) 옛것을 상고하여 오늘의 증거로 삼고자 하여도

山海崇心(산해숭심) 산같이 높은 위업을 바다같이 깊은 물이 막아서네

(*이 찬문에 대해 최완수 선생은 “사실을 밝히는 것은 책에 있고, 이치를 따지는 것은 마음에 있는데, 옛날을 살펴 지금을 증명하니, 산과 바다처럼 높고 깊다”라고 해석하였다.)

이 찬문을 통해 추사가 고증학에 몰두했던 이유가 드러난다. 옛 경서의 뜻을 헤아려 마음속 답답함을 풀어내고 오늘의 문제에 증거로 쓰기 위함이란다. 일견 당연한 듯 보이는 문장이나, 조금만 깊이 생각해보면 이는 성리학에 대한 도전장과 다름없다. 성리학은 공자의 가르침을 주자가 해설한 것을 정설로 삼으며, 조선이 주자성리학을 정치이념으로 삼았다는 것은 주희를 공자의 공식 대변인으로 인정한다는 것이나 같다. 이렇듯 이미 주희가 공자의 가르침을 알기 쉽게 다 설명해주었는데, 무엇이 답답하다는 것이고 무엇을 증명하고자 한다는 것인가. 추사는 조선의 성리학자들을 향해 "공자께서는 그리 말씀하신 적이 없다."는 것을 증명하고자 고증학을 연구하고 있었던 것이다. 결국 추사가 조선에 공자를 직접 모셔오려 했던 것은 조선 성리학의 폐해와 허구성을 바로잡기 위함이었다.

추사가 자신의 책무로 삼은 것은 실학과 같은 실용 학문 연구가 아니라 그러한 학문이 융성하기 위한 토양으로서 정치이념의 토대부터 바로잡는 것이었다. 그렇다면 추사는 이를 위해 어떤 시도를 했는가? 그리고 시도의 결과는 어떠했는가? 인물평전이나 미술사와 같은 역사서가 포착해내지 못한 비밀을 우리는 이 책을 들고 파고들어간다. 조선말기의 역사를 머릿속 한편에 두면서, 추사의 서화가 말해주고 있는 조각들을 모아 한 편의 퍼즐 맞추기를 해보는 짜릿함을 느낄 수 있을 것이다.

CBS노컷뉴스 김영태 기자메일

CBS노컷뉴스 김영태 기자메일