폴 세잔(왼쪽)과 피에르 오귀스트 르누아르의 자화상

폴 세잔(왼쪽)과 피에르 오귀스트 르누아르의 자화상2019년 이맘때 파리에 갔다. 그림을 한 점이라도 더 보려고 뮤지엄패스를 끊어서 박물관과 미술관을 무던히도 누볐다. 하늘이 허락한 재능들이 남긴, 헤아릴 수 없이 많은 걸작들이 도시 곳곳에 별처럼 박혀 있지만 누가 뭐래도 파리는 '인상파'의 경지. 나에게 파리는 루브르가 아니라 오르세와 오랑주리이다. 그곳에 폴 세잔과 피에르 오귀스트 르누아르가 있다. 그리고 6년이 지난 올 가을 서울에서 그들을 다시 만나게 됐다.

인상주의를 대표하는 두 거장 세잔과 르누아르는 달랐다. 외모나 성격, 출신 등에서 어울리는 구석을 찾기 어려웠고 그림 역시 그랬다. 예술에 대한 방향성과 접근법, 스타일 등에서 차이가 확연했다. 하지만 이런 다름에도 두 사람은 서로를 존중하고 이해하며 독창적인 예술 세계를 꽃피웠다.

세잔의 그림은 관찰에서 비롯됐다. 그는 눈으로 포착하는 찰나의 변화가 아니라 대상을 꿰뚫는 본질을 추구했다. 그래서 그의 관찰은 오랜 시간을 필요로 했다. 세잔의 관찰을 견뎌내기에 용이한 것은 정물이었다. 그 중에서 편애를 받은 건 사과였다. 세잔은 애증의 친구 에밀 졸라에게 보낸 편지에서 "사과 하나로 파리를 놀라게 하고 싶다"고 했다. 그 포부대로 세잔의 사과는 이브의 사과, 뉴턴의 사과와 함께 세상을 바꾼 3대 사과의 반열에 올랐다.

세잔에게 사과는 존재의 본질에 다가가는 창(窓)이었다. 수많은 사과를 썩을 때까지 관찰하고 다시 관찰하고, 그리고 또 그리면서 형태와 색채의 본질에 다가갔다. 그 모습은 과학자나 철학자, 구도자에 다름 아니었다. 세잔의 사과는 단순하고 견고한 원형(原形)에 수렴해갔고 색은 분석적으로 계산되고 재구성됐다. 그렇게 세잔의 사과는 현대미술로 가는 길을 닦았다.

르누아르는 이런 사과를 탐냈다가 면박을 당하기도 했다. 세잔의 아틀리에 테이블에 놓인 사과가 너무 맛있어 보여서 하나 달라고 했는데 세잔은 "내 것이 아니고 그림을 위한 것"이라는 핀잔과 함께 단칼에 잘라 버렸다.

르누아르는 예술 탐구용 사과를 욕보인(?) 죄 때문이었는지 세잔의 그림 모델을 서는 혹독한 대가를 치르기도 했다. 세잔의 관찰부심은 사과가 아닌 인물에도 예외가 없었다. 말 잘 듣는 사과와는 달리 인간은 꼼지락거리기 마련인데, 그랬다가는 즉시 세잔의 불호령이 떨어졌다. 심지어 세잔은 르누아르에게 "턱이 왜 그렇게 비뚤어졌냐"고 불만을 터뜨리기까지 했다. 그럼에도 르누아르는 묵묵히 몇 시간씩 모델이 되어 주고는, "위대한 화가"라고 세잔을 치켜세웠다.

그렇다면 세잔은 르누아르의 그림을 어떻게 보았을까? "자네의 그림은 마치 면도 거품 같이 너무 부드럽다". 세잔의 평이다. 르누아르는 세잔과 다르다. 그의 그림에는 빛이 반짝이고 따스한 공기가 살랑인다. 섬세하게 포착된 순간에서 삶의 행복과 생명의 기쁨이 노래처럼 흘러나온다.

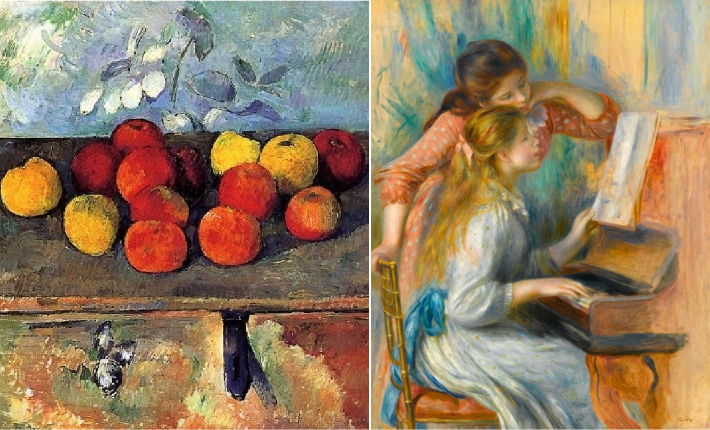

세잔의 '사과와 비스킷'(왼쪽)과 르누아르의 '피아노를 치는 소녀들'

세잔의 '사과와 비스킷'(왼쪽)과 르누아르의 '피아노를 치는 소녀들' 프랑스 엑상프로방스에서 태어난 세잔은 은행을 창립한 금융가 아버지의 반대를 무릅쓰고 법조인이 아닌 화가의 길을 택했다. 세잔보다 두 살 아래인 르누아르는 가난한 재봉사 가정에서 태어나 파리의 도자기 공장에서 채색공으로 일하며 미술에 입문했다. 다른 의미로 출발이 순탄치 않았던 두 화가는 1874년 파리살롱전에서 줄줄이 물만 먹던 모네, 드가, 피사로 등과 함께 '무명 예술가 협회전'를 개최한다. 그리고 혁명이 된다.

고향에 은둔해 산과 자연, 인간까지 탐구하고 기하학으로 분석하던 세잔은 "그림을 그리다가 죽겠다"던 맹세대로 야외에서 그림을 그리다 비바람을 만나 폐렴이 악화돼 세상을 떠났다. 르누아르는 류마티스 관절염으로 뒤틀린 손가락에 붓을 끈으로 묶고서 마지막까지 그림을 그렸다. "고통은 지나가지만, 아름다움은 남는다"고 했던 그는 '사과'와 꽃다발을 그린 뒤 영원히 잠들었다.

파블로 피카소는 세잔의 '목욕하는 사람들'을 보고 '아비뇽의 처녀들'을 그리며 입체파의 효시가 됐다. 피카소는 세잔을 "우리 모두의 아버지"라고 부르며 존경심을 표했다.

야수파의 창시자인 앙리 마티스는 극심한 고통을 딛고 그림에 몰두하는 르누아르를 보고 큰 용기를 얻었다. 마티스는 르누아르에게 "색채의 즐거움과 삶의 기쁨을 가르쳐주었다"며 존경과 애정을 담은 헌사를 바쳤다.

"본질은 없고 인상만 있는 그림", "그리다 만 그림", "임신부가 보면 큰일날 미치광이의 그림"이라고 손가락질하던 세상의 조롱과 모욕을 딛고 현대미술의 문을 연 두 거장. 그들의 프랑스 국보급 걸작들은 내년 1월 25일까지 서울 예술의전당 한가람디자인미술관에서 친견할 수 있다.