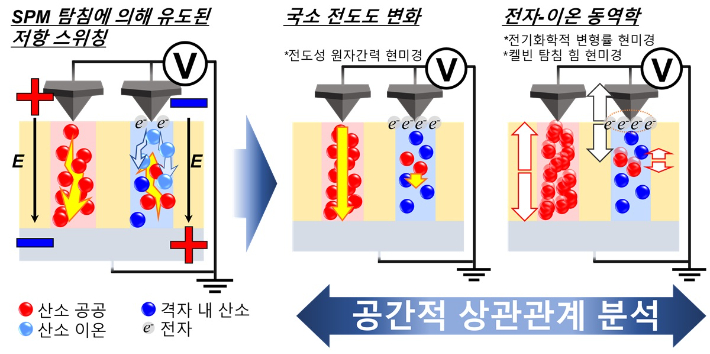

연구과정 개요. KAIST제공

연구과정 개요. KAIST제공한국과학기술원(KAIST)는 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 신소재공학과 박상희 교수 연구팀과 협업해, 차세대 반도체 핵심 기술로 주목받는 산화물 기반 메모리의 작동 원리를 세계 최초로 정밀하게 밝혀냈다고 2일 밝혔다.

연구팀은 여러 종류의 현미경을 하나로 결합한 '다중모드 주사 탐침 현미경'을 활용해, 산화물 박막 내부에 전자가 흐르는 통로와 산소 이온의 움직임, 표면 전위(재료표면에 전하의 분포) 변화를 동시에 관찰하는 데 성공했다.

이를 통해 메모리에 정보를 기록하고 지우는 과정에서 나타나는 전류 변화와 산소 결함이 어떻게 달라지는지 상관관계를 규명했다.

연구팀은 이산화티타늄(TiO2) 박막에 전기 신호를 줘, 메모리에 정보를 기록하고 지우는 과정을 직접 구현해서 전류가 달라지는 이유가 산소 결함 분포의 변화 때문임을 나노 수준에서 직접 확인했다.

이 과정에서 산소 결함이 많아지면 전자의 이동 통로가 넓어져 전류가 잘 흐르고, 반대로 흩어지면 전류가 차단되는 등 전류의 흐름이 산소 결함의 양과 위치에 따라 달라짐을 확인했다. 이를 통해 산화물 내의 산소 결함 분포가 메모리의 켜짐(on)/꺼짐(off) 상태를 결정한다는 점을 정밀하게 시각화하는 데 성공했다.

신소재공학과 박상희 교수, 박성환 박사과정, 공채원 박사과정, 홍승범 교수(왼쪽부터). KAIST 제공

신소재공학과 박상희 교수, 박성환 박사과정, 공채원 박사과정, 홍승범 교수(왼쪽부터). KAIST 제공

이번 연구에서는 단일 지점의 분포에 국한되지 않고, 수 마이크로미터(µm2) 크기의 넓은 영역에서 전기 신호를 인가한 뒤, 변화된 전류 흐름, 산소 이온의 움직임, 표면 전위 분포의 변화를 종합적으로 분석했다. 그 결과, 메모리의 저항이 바뀌는 과정이 단순히 산소 결함 때문만이 아니라 전자들의 움직임(전자적 거동)과도 긴밀히 얽혀 있다는 사실을 규명했다.

KAIST 홍승범 교수는 "다중모드 현미경을 통해 산소 결함, 이온, 전자의 공간적 상관관계를 직접 관찰할 수 있음을 입증한 사례"라며 "향후 이러한 분석 기법이 다양한 금속 산화물 기반 차세대 반도체 소자의 연구와 개발의 새로운 장을 열 것"이라고 말했다.