서울 광화문에서 열린 촛불집회 현장 속 시민들의 모습(사진=이한형 기자)

서울 광화문에서 열린 촛불집회 현장 속 시민들의 모습(사진=이한형 기자)

나는 그녀를 쳐다보면서 아무 말 없이 바지를 걷어 다리를 보여주었다. 그녀에게 손짓을 해서 가까이 오라고 한 뒤에 말이다. 종아리부터 허벅지까지 진압군들의 총검이 지나간 상처가 깊게 패 있었다. 그리고 나는 술상 위에 머리를 처박았다. "도대체, 너희들은 어디에 있었던 거야. 도대체 어디에 있었던 거야!" - 원재훈 소설 '연애 감정' 중에서시인이자 소설가인 원재훈(56)의 장편소설 '연애 감정'(펴낸곳 박하)은 그 제목이 주는, 학습에 따른 달콤한 인식을 철저히 배반한다. 초반부 '하필이면 1980년 5월에 나는 광주에 있었다'(46쪽)라는 문장은 그렇게 이 소설의 운명을 규정한다.

동물 생태학자 서문은 감정이 메말라 버린 듯한 중년의 일상이 초조하다. 무언가 잘못돼 가고 있다는, 인생이 지르는 단말마의 비명을 듣게 된 서문. 그런 그에게 희미해진 기억 속의 인물 황보나영으로부터 한 통의 전화가 걸려온다. 퍼즐 조각처럼 흩어져 있는 기억들을 더듬으며 서문은 청춘의 해변에 찍어놓은 발자국을 찾아 나선다. 사라진 줄 알았던 연애 감정은 모든 것이 끝났다고 생각하는 바로 그 순간 잉걸불처럼 타오르기 시작한다.

한 중년 남성의 연애사(史)를 되짚어가는 이 소설에서 5·18광주민주화항쟁은 전면에 모습을 드러내지 않는다. 그럼에도 불구하고 주인공과 그가 만나 온 연인들의 삶, 어쩌면 1980년 5월 이후 우리 사회 전체를 외딴 곳으로 이끈 거대한 힘으로서 저 너머에 똬리를 틀고 있다.

원재훈은 최근 CBS노컷뉴스와의 인터뷰에서 "처음에는 제목처럼 달콤한 연애 소설을 써볼 생각이었는데, 그게 잘 안 되더라. 내 한계인가 보다"라며 웃음을 보였다.

"내 이야기, 우리 세대의 이야기예요. 연애가 됐든, 정치투쟁이 됐든 그때 우리가 겪은 상처를 소설로 엮으려 애썼어요. 결국 우리 세대의 삶은 그때 그 직간접적인 상처를 치유하는 여정과 같았다고 봅니다. 광주 이야기는 몇 번 써보려고 했는데 안 되더군요. 세월이 지날수록 더 못 다루겠는, 너무 큰 상처라는 생각이 강해져요. 스스로 다룰 자격이 없다는 마음도 커집니다."

"그럼에도 불구하고 (5·18광주의) 상처를, 그 상처를 안고 가는 사람을 그리게 됐다"며 원재훈은 말을 이었다.

"그 사건이 한 인간의 생에 얼마나 중요한 영향을 미쳤는지를 전달하는 면에서는 5·18을 전면에 부각시키지 않는 게 더 나을 수도 있다고 봤어요. 인성을 바꾸고 문학마저 포기하도록 만든 그 트라우마를 한 인간이 어떻게 극복할 수 있겠어요. 소설 속 주인공의 말처럼 '그 정도 살아낸 것도 기적적인 일'이었던 거죠."

그는 소설 속 서문의 다리 상처를 실제로 봤다고 했다. 5·18 이후 광주를 찾았을 때였다고 한다.

"그 상처는 무시무시했어요. 그분이 소설에서처럼 '너희들 대체 그때 뭐하고 있었냐'며 우리 앞에서 엉엉 울었어요. 우리는 아무 말도 못했고요. '언젠가는 소설로 써야지' 마음 먹고 있었는데, 작가적 역량도 도덕심 면에서도 나 자신에게 정직하지 못하다는 마음이 컸어요. 감당할 수 없는 일을 함부로 이야기하는 것은 위험하잖아요. 이러한 성찰을 그대로 소설에 녹여내려 했습니다. 어쨌든 이번에 조금은 마음의 짐을 덜어낸 기분이에요."

◇ "촛불의 모태는 광주가 아닐까 하는 생각이 든다"

작가 원재훈(왼쪽)과 소설 '연애 감정' 표지

작가 원재훈(왼쪽)과 소설 '연애 감정' 표지

'육지의 끝이 어디라고 생각하는가? 아마 자네는 해변이라고 생각할 거야. 하지만 이곳에서 살다 보니, 육지의 끝은 섬이라는 생각이 드네. 섬은 육지의 마침표라는 생각 말이야. 육지에서 멀리 떨어진 섬처럼 인간은 언젠가는 세상과의 인연에 마침표를 찍는 법이지. 그걸 나는 적멸이라고 부르겠네' - '연애감정' 프롤로그 중에서소설 '연애 감정'의 주인공 서문이 만나 온 연인들은 어떤 식으로든 그보다 먼저 세상과 이별한다. '여기에 특별한 이유가 있는지'를 묻자, 원재훈은 "사랑이 지닌 일종의 한계를 그리고 싶었다"고 답했다.

"감정이라는 것 자체가 논리적인 체계 없이 파편적이고 일시적인 게 아닐까라는 생각이 들어요. 자연의 세계에서 아름다운 꽃이 피어났다가 비바람 불면 다 떨어져 버리는 것처럼요. 그런데 사람들은 조화(造花·인공적으로 만든 꽃)를 만들잖아요. 우리는 사랑을 시작할 때 이 조화를 꿈꿔요. 영원할 것이라고 말이죠. '영원히 변치 말자'는 표현은 가능하지도 않을 뿐더러 무서운 말일 수 있어요. 그럼에도 불구하고 그러한 연애 감정이 있어야 한다는 게 이 소설의 메시지예요. 주인공은 끊임없이 연애를 하고, 결국 자신만의 안락을 찾아갑니다. 그 연애 감정이 이 힘든 삶을 살아내는 데 필요한 매우 소중한 것이라는 점을 말하고 싶었죠."

섬은 이 소설에서 연애 감정만큼이나 중요한 소재다. 이중적 의미를 지니고 있다는 점에서도 연애 감정과는 닮은꼴이다. "'연애 감정'은 섬에 관한 소설이기도 하다"는 원재훈의 말이 이를 뒷받침한다.

"과거 1년여 동안 섬만 돌아다닌 적이 있어요. 한 일간지에 '등대기행'을 연재한 적도 있죠. 섬은 작가인 제 내면 세계에 자리잡고 있는 커다란 문학적 소재입니다. 그런데도 그걸 제대로 풀어 쓴 적이 한 번도 없어요. 주위 친구들이 '그 좋은 소재로 소설 한 편도 못 쓰냐'고 핀잔을 주고는 했어요. (웃음) 이번에 그 숙제를 한 셈이죠. 섬은 외로움을 상징하기도 해요. 하지만 그 죽음 같은 섬에 배들이 정박하면서 쉬었다가 바다로 나갑니다. 간이역 같은 거죠. 결국 섬은 생의 마침표인 동시에 시작이라는 이중성을 지니고 있어요. 섬이 상처받은 주인공의 마지막 무대가 되는 이유도 여기에 있어요. 새로운 삶으로 나아가는 희망의 메시지를 담아내고 싶었죠."

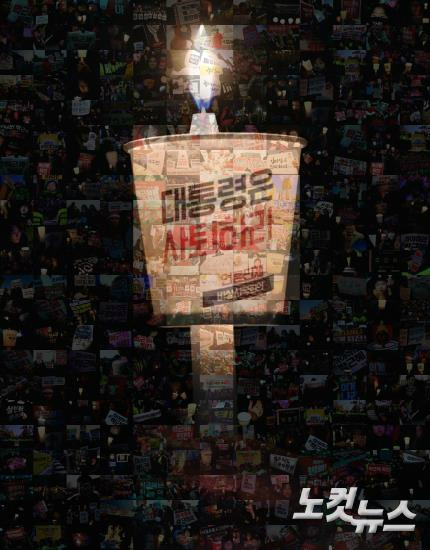

그런 의미에서, 지난해 말부터 10차례에 걸쳐 1천만 시민이 전국의 광장을 가득 메운 '촛불집회'는 '5·18광주'라는 섬에서 '6월항쟁' 섬을 거쳐 더 넓은 세상으로 나아가는 여정을 알리는, 또 다른 섬이라는 것이 원재훈의 생각이다.

"촛불집회 한구석에서 사람들을 지켜보면서 여러 번 울컥했어요. 그 시린 겨울의 광장에서 촛불을 들고 평화롭게 이야기하는 모습, 촛불이 꺼지면 옆 사람에게서 다시 건네받는 장면 등을 보면서 '만약 광주의 풍경이 이랬다면 어땠을까'라는 생각을 지울 수 없었습니다. 지금도 그 생각을 하니 왈칵하네요. 80학번인 제 입장에서는 '저 촛불의 모태는 광주가 아닐까'라는 생각이 드는 이유입니다."

원재훈은 "광장의 촛불을 보면서 이것이 바로 긍정적인 '연애 감정'이라는 생각을 했다"고 강조했다. "서로를, 세상을 사랑하기에 썪어 문드러진 정권 아래에서도 오로지 촛불만으로, 비폭력으로 위대한 시민정신을 보여주고 있다"는 것이다.

"세상은 갈수록 살기 힘들어지고 있어요. 빈부격차도 극심해지는데, '88만원세대'로 불리우는 젊은이들은 이제 77만원도 안 된다고 하더군요. 날씨가 추우면 힘들어지는 사람들이 더 많아지는 법이잖아요. 정말 추운 겨울이 왔습니다. 마음속에 항상 따뜻한 연애 감정을 지니고 살았으면 좋겠어요. 우리 모두 그러한 연애 감정을 품고, 희망찬 마음의 촛불을 하나씩 켜 두고, 이 어둡고 춥고 힘든 겨울을 견디어 나갑시다."