◆ 홍종호> 다음 이슈 들어가 볼까요?

◇ 최서윤> 네,

글로벌 주가 날아오르는 K뷰티, 상승세의 핵심은 클린 뷰티.

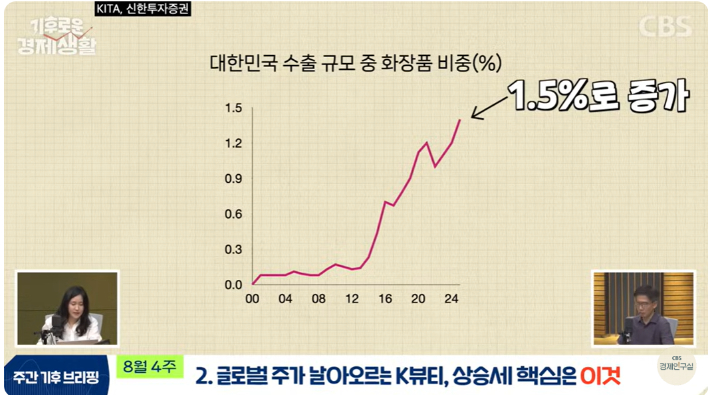

한동안 관세 협상 때문에 제조업, 중후장대 산업에 모든 관심이 쏠려 있었어요. 오늘은 소비재 얘기를 해보려고 합니다. 화장품 업계 얘기 가져왔는데요. K뷰티라는 말이 언젠가부터 익숙해졌어요. 해외에서 우리나라 화장품이 인기를 얻으면서 수출 산업으로 부상하고 있는데 작년에 우리나라 수출 규모 중에 화장품 비중이 1.5%로 올라섰습니다. 그래프를 보시면 2016년부터 정말 가파르게 급증해 온 걸 알 수 있어요.

◆ 홍종호> 대단하네요. 저도 한국 사람이라 그런지 K 들어가면 가슴이 뛰고 기분이 좋아집니다.

◇ 최서윤> 이렇게 도약하는 데 주효했던 게 바로 미국과 유럽 시장입니다. K뷰티 초기에 보면 2015년부터 2019년 이때쯤에는 중국 중심의 수출 성장을 했는데

2023년부터는 미국과 유럽 중심의 수출 성장을 보이고 있습니다.

◆ 홍종호> 이 나라들은 화장품 쪽에서 워낙 압도적인 선진국들 아니에요? 그런데 우리나라 제품들이 이 시장을 공략하고 있다는 얘기네요.

◇ 최서윤> 네. 유럽 제품, 미국 제품, 일본 제품들이 해외 브랜드에서 인지도가 높잖아요. 우리나라는 차별성을 강점으로 미국과 유럽 시장에 침투율을 높이고 있다고 해요. 신한투자증권에서 국내 화장품 기업들의 투자 전망에 대해서 보고서를 냈더라고요. '2026년까지 믿고 볼 성장 산업'이라고 굉장히 자신감 있는 표현을 내놨어요. 이 장밋빛 전망이 실현되려면 넘어야 할 큰 산이 하나 있습니다.

◆ 홍종호> 이건 제 분야이기도 합니다만 유럽은 화학물질 규제가 어마어마하거든요. 특히 화장품처럼 우리 몸에 직접 접촉하는 소비재에 있어서는 아마 규제가 어느 나라보다도 강한 게 유럽 쪽이죠.

◇ 최서윤> 맞습니다. 성분 규제, 환경 규제가 기업 입장에서는 가뜩이나 까다로운 시장이잖아요. 그런데 이런 규제들이 날로 더 엄격해지고 있어요. 발효 시기가 더 빠른 성분 규제부터 보면요. 당장 9월 1일부터 혼합이 금지되는 물질이 20여 개 정도 추가됩니다. EU(유럽연합)가 CMR이라고 해서 발암성(Carcinogenic), 돌연변이성(mutagenic), 생식독성(reproductive toxicants) 물질을 규정해서 화장품이나 완구 같은 소비재 품목별로 사용 금지 물질을 지정해 오고 있는데요. 몇 년에 한 번씩 부가 조항 개정을 해서 금지 물질이 점점 늘어나고 있습니다. 이번에 새롭게 금지된 물질을 몇 개 살펴보면요. 디페닐 포스핀 옥사이드가 원래는 네일아트 할 때 인조 손톱 같은 데에는 사용할 수 있도록 제한적으로 사용할 수 있는 물질(Annex III)이었는데 이번에 생식 독성 물질로 분류해서 아예 금지시켜버렸어요. 그 외에 클로티아니딘, 디부틸틴 말레산염이 주로 살충제에 많이 쓰이는 물질이긴 한데 화장품에 조금도 혼합해서는 안 되는 신규 금지 물질(Annex II)로 추가됐어요. 그렇기 때문에 수출을 염두에 둔 화장품 제조에서는 사용하면 낭패를 볼 수 있습니다.

◆ 홍종호> EU에는 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical)라고 해서 화학물질에 대한 종합적인 규범이 있어요. 이게 아마 화장품에는 더 강력하게 적용되는 것이고 아주 세부적인 물질까지 하나하나 포함돼서는 안 된다고 금지 품목들을 정한다고 볼 수 있겠어요.

◇ 최서윤> 예, 그렇습니다. 여기서 끝이 아니라 내년부터 적용되는 환경 규제도 있거든요. 올해 2월에 Packaging and Packaging Waste Regulation(PPWR)이라고 해서 포장 및 포장 폐기물 규정이 발효돼서 발효일로부터 18개월 뒤인 내년 8월 12일부터 적용되는 규제예요. 포장재의 재활용성 등급이 70% 이상이 돼야 하고요. 플라스틱 포장재는 폐기물에서 회수한 재생 플라스틱을 일정 비율 혼합해야 됩니다. EU 시장에 출시되는 모든 제품의 포장재, 포장 폐기물에 포괄 적용되는 규제고요. 시간이 갈수록 점진적으로 재생 플라스틱의 의무 혼합 비율도 높아집니다. 포장재도 단순화해야 돼요. 단일 소재를 사용하라는 규정도 들어갔더라고요. 그런데 이 규제가 뷰티 업계에 특히 비상인 이유가 있어요. 화장품을 보면 고급 제품의 아이덴티티를 상징하려고 화장품 용기를 화려하게 만드는 방식으로 힘을 주거든요. 겉모습을 약간 과대 포장해 놓은 측면이 있었는데 이제는 안 통하는 거예요. EU는 아예 포장재의 무게와 부피도 다 최소화하고 불필요한 포장을 피해야 되고 재생용 플라스틱을 의무적으로 혼합해야 된다고 못을 박았기 때문에요. 유럽 시장에서의 점유율을 높일 장기 계획을 갖고 있는 브랜드는 패키징에 대한 고민을 처음부터 다시 해야 되는 시점이 된 겁니다.

◆ 홍종호> 특히 화장품을 좋아하는 소비자 입장에서는 포장이 화려한 것들이 매력을 주는 건 사실이죠? 최 기자 어떠세요?

◇ 최서윤> 선물하기가 좋아요. 제가 쓸 때는 용기가 단순한 게 좋은데 선물할 때는 뭔가 화려한 포장이 있어야 할 것 같아요.

◆ 홍종호> 사람들이 그런 부담을 느끼는군요.

◇ 최서윤> 뭔가 선물 같은 느낌이 있더라고요. 가끔은 용깃값이 더 비싼 것 같기도 하고요.

◆ 홍종호> 그런데 그런 것들도 규제하겠다는 이야기네요.

◇ 최서윤> 맞아요. 신경을 안 쓸 수가 없는 게 아예 장기 로드맵이 더 탄탄하게 있어요. 2030년까지는 역내에 유통되는 모든 포장재를 재활용 가능한 방식으로 만들어야 되고요. 2050년까지 포장재에 신소재 사용도 줄이고 아예 포장 산업 자체를 다 탄소 중립에 적합한 방향으로 이끈다는 구상이에요. 이런 규제를 만든 이유가 있어요. EU 역내에 사용되는 플라스틱의 40%가 포장재에 사용되는 플라스틱이기에 줄일 필요가 있다는 거고요. 그다음에 해양 쓰레기의 절반이 포장재에서 나오고 있다고 합니다. 또 2022년에 역내에 발생한 1인당 폐기물이 186.5kg였기에 줄여야 된다는 겁니다.

◆ 홍종호> 플라스틱이 결국 다 석유 기반이니 여기서 탄소가 다 나온다는 이야기죠.

◇ 최서윤> 맞습니다. 이뿐만 아니라 EU의 에코 디자인 지침이라는 건데 원래는 한 30여 개 품목에만 적용되던 거예요. 지속 가능한 제품 설계 규정(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)이라는 건데 역내 유통되는 모든 일반 제품까지 점진적으로 확대한다는 구상입니다. 작년에 유럽의회 통과했어요. 제품 패스포트 도입이라고 해서 제품 구성 정보랑 원자재 출처, 재활용 이력 등을 다 공개하도록 돼 있기 때문에 포장재도 신경을 써야 되고요.

화장품의 겉과 속이 전부 친환경 소재로 리디자인(re-design) 되도록 하는 규제라고 보시면 됩니다. 당연히 화장품 업계에서 이 상황을 주시하고 신경 쓸 수밖에 없잖아요. 관련 기사 보시면 LG생활건강에서도 대비를 하고 있다고 해요. 환경 규제를 브랜드의 부담이 아니라 신뢰를 쌓을 수 있는 기회로 보고 ESG는 생존을 위해서 반드시 대응해야 하는 전략적 과제라고 입장을 밝혔고요. 아모레퍼시픽 같은 경우에는 이미 리필 용기와 재생 소재가 적용된 일부 브랜드가 있어요. 앞으로는 유럽 수출 브랜드 중심으로 점진적으로 확대해 나갈 예정이라고 보시면 됩니다. 소비자 입장에서는 조금 겉 포장에 신경을 덜 쓰고 내실을 강화한 품질 좋은 화장품이 나올 수 있지 않을까 하는 기대를 가질 수 있을 것 같고요.

◆ 홍종호> 과포장 같은 거를 규제하게 되면 가격도 좀 내려갈 가능성도 있지 않을까요?

◇ 최서윤> 그 가격을 제품 성분 개발하는 데 더 쓴다고 하면 돈을 쓰는 게 아깝지 않을 것 같기도 해요. 서두에서 K뷰티 제품이 유럽 시장에서 침투율을 높이는 전략 중의 하나가 차별성이라고 했잖아요. K뷰티를 화려한 겉 포장이 아니라 아예 깨끗하고

환경친화적이고 탄소 중립에 앞장서는 화장품으로 브랜딩을 할 수 있다면 앞으로 까다롭다는 유럽의 화장품 시장을 선점하는 게 별로 어렵지 않은 일이 될 수 있을 것 같아요. LG생활건강에서 말한 것처럼 규제를 기회로 활용하는 지혜가 필요한 시점입니다.

◆ 홍종호> 아주 좋은 말씀입니다. 그런데 유럽에 수출하는 화장품 제품만 그렇게 하는 건 문제가 있죠. 한국 내에서는 과포장이고 실제 규제도 별로 없더라 하면 겉과 속이 다르다는 편향된 시각을 줄 수도 있죠. 그렇기 때문에 화장품 업계에서는 국내에 출하되는 제품도 EU의 규제에 걸맞은 또는 그 이상의 환경친화적이고 탈탄소적인 제품을 출시하고 공급해야겠죠. 소비자들도 그런 걸 더 좋아할 수도 있죠. 경제학에서 테이스트는 건드리지 않는다고 해요.

사람들의 소비, 선호와 기호는 건드리지 않는다지만 탈탄소 시대에는 그런 것도 바뀌어야죠. 국민들이 이런 제품을 쓰면서 기뻐하고 즐겁고 보람되게 생각하는 소비 행태가 많이 나온다면 전 세계가 한국을 봤을 때 저 나라 정말 앞서간다는 식의 생각을 하게 되겠죠. 한국인으로서 자부심을 가질 수 있겠어요.

◇ 최서윤> 테이스트가 바뀌어야 되겠네요.

◆ 홍종호> 맞습니다. 궁극적으로 가야 될 길은 그거죠. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 CBS 최서윤 기자였습니다. 고맙습니다.

◇ 최서윤> 감사합니다.