연합뉴스

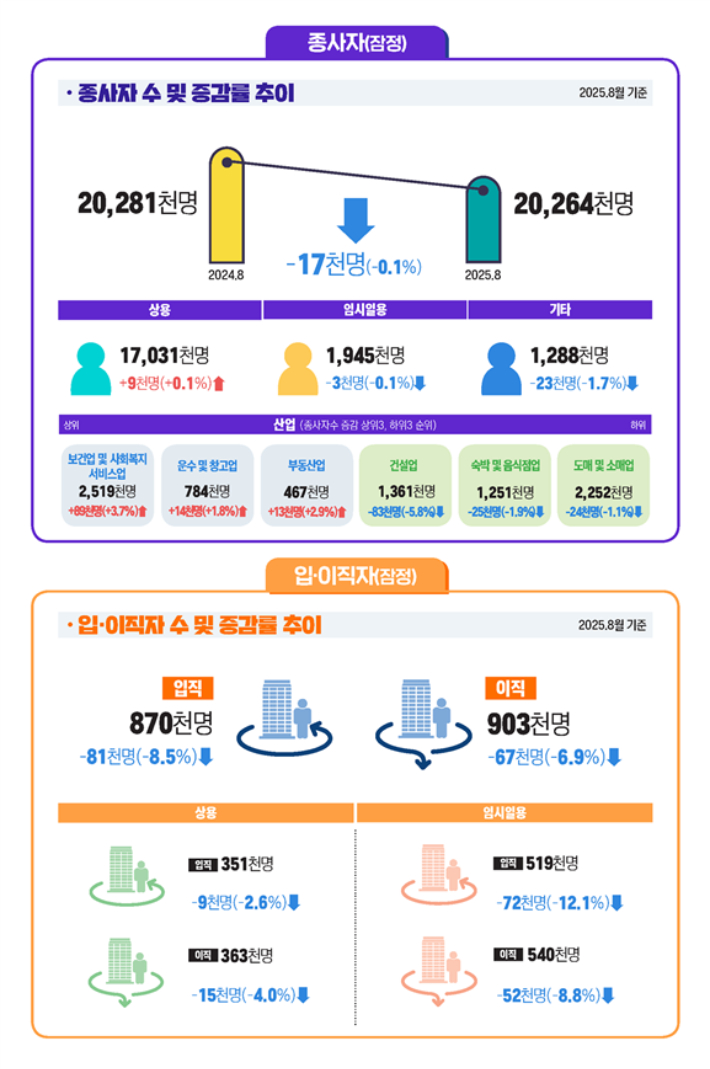

연합뉴스지난달 국내 사업체 종사자 수가 2026만 4천 명으로 전년 동월보다 1만 7천 명 줄며 감소세를 이어갔다. 임금노동자는 증가세를 보였지만, 기타 종사자의 급감이 전체 고용을 끌어내린 것으로 분석됐다.

고용노동부가 30일 발표한 '2025년 8월 사업체노동력조사 및 2025년 4월 시도별 임금·근로시간조사 결과'에 따르면, 상용노동자는 9천 명 증가했지만 임시·일용 노동자는 3천 명 감소했다. 또 기타 종사자도 2만 3천 명이 줄었다.

노동부 김재훈 노동시장조사과장은 이날 브리핑에서 "기타 종사자 감소가 전체 종사자 수의 주요 감소 원인"이라고 설명했다. 기타 종사자는 주로 특수고용의 형태의 노동자들로 급여가 아닌 수수료를 받는 이들이다. 이번 조사에서 주로 도소매업에서 많이 감소했다는 설명이다.

산업별로는 건설업이 전년 대비 8만 3천 명 줄며 15개월 연속 하락했다. 제조업도 1만 9천 명 줄어 코로나19 이후 역대 최대 감소폭을 기록했다. 23개월 연속 하락세다. 김 과장은 "현재로서는 코로나 이후는 역대 최대 감소는 맞다"라면서도 "숫자상으로는 역대 최대 감소일 수 있으나 이게 실질적으로는 나빴다 좋았다 흐름이 출렁거린다"고 설명했다.

이밖에 숙박·음식점업(–2만 5천 명), 도소매업(–2만 4천 명)도 감소한 반면, 보건업 및 사회복지 서비스업은 8만 9천 명 증가하며 고용 증가세를 이어갔다. 운수·창고업(+1만 4천 명), 부동산업(+1만 3천 명)도 뒤를 이었다.

사업체 규모별로는 상용 300인 미만에서 3만 7천 명이 줄었고, 300인 이상에서는 2만 명이 증가했다.

입직자와 이직자 모두 크게 줄며 고용 이동도 위축됐다. 8월 중 입직자는 87만 명으로 전년 동월보다 8만 1천 명 줄었고, 이직자는 90만 3천 명으로 6만 7천 명 감소했다. 김 과장은 "입직률은 4.6%, 전년 동월 대비 0.4%p 하락, 이직률은 4.8%로 전년 동월 대비 0.4%p 하락했다"고 밝혔다.

그는 이어 "노동 이동이 멈춰 있다"며 "경기가 안 좋을 거로 생각하면서 이직도 하지 않고, 회사에서 채용도 하지 않는다. 그래서 멈춰 있는 것으로 보인다"고 평가했다.

채용에 의한 입직은 7만 9천 명 줄었고, 비자발적 이직도 6만 8천 명 감소해 노동시장 내 이동성과 유연성이 크게 위축된 양상이다.

고용노동부 제공

고용노동부 제공올해 7월 기준 상용 노동자 1인당 평균 임금총액은 421만 3천 원으로 전년 동월 대비 1% 감소했다. 김 과장은 "감소 영향은 자동차 관련 산업에서 전년 7월에 임단협 타결금이 지급됐으나 당월에는 타결되지 않아서 특별급여가 감소한 영향"이라고 밝혔다.

상용 노동자임금 내역을 보면 정액급여는 2.6% 증가, 초과급여는 9% 증가한 반면, 특별급여는 21.2% 감소했다. 이에 대해 김 과장은 "정액 급여가 감소하는 경우는 없다"며 "정액급여는 꾸준히 증가했다. 다만 특별급여가 감소했는데 이건 자동차 관련 대기업에서 임단협 타결금이 지급되지 않았다"고 덧붙였다.

300인 미만 사업체에서는 임금이 2.2% 증가했으나, 300인 이상 대기업은 10.1% 감소하며 양극화가 뚜렷했다. 임금총액이 높은 산업은 전기·가스·공기조절 공급업, 금융·보험업 순이었고, 낮은 산업은 숙박·음식점업, 사업지원·임대서비스업이었다.

명목임금이 감소하면서 실질임금도 3.1% 줄었다. 김 과장은 "소비자물가지수가 많이 올라서 감소한 게 아니고 명목임금이 감소를 하다 보니 실질임금도 같이 동반 하락한 것으로 보여진다"고 설명했다.

2025년 7월 상용 노동자 1인당 평균 노동시간은 168.9시간으로 전년 동월보다 0.2시간 줄었다. 월력상 노동일수는 전년과 동일함에도 노동시간이 줄어든 점이 주목된다. 김 과장은 "근로시간은 전년과 월력상 근로일수가 같음에도 불구하고 감소했다라는 것은 꾸준히 감소 추세는 유지되고 있었다"고 밝혔다.

산업별로는 수도·하수·폐기물 처리업(184.3시간), 제조업(182.6시간)이 긴 편이었고, 건설업(138.9시간), 교육서비스업(146.2시간)이 짧았다.

2025년 4월 기준 시도별 임금조사에서는 서울의 상용 노동자 1인당 임금총액이 476만 5천 원으로 전국에서 가장 높았고, 울산(475만 원)이 뒤를 이었다. 김 과장은 "예전에는 울산이 가장 임금이 높았었는데 지금은 이제 서울이 더 높아졌다"고 밝혔다.

그는 그 배경으로 "예전에는 제조업이 많았다면 지금은 IT 쪽으로 많이 옮겨갔고, 이 부분이 서울 쪽에 많이 몰려 있다"는 점을 지적했다. 반면 제주도는 327만 9천 원으로 가장 낮았으며, "관광 산업이 주된 주 산업이다 보니까 숙박 및 음식점업이 많을 수밖에 없고 그런 곳들의 임금 수준이 낮게 나온다"는 설명이다.

실질임금은 전국 대부분 지역에서 상승했으나, 광주는 0.4% 감소하며 유일한 마이너스를 기록했다. 김 과장은 "광주는 명목임금 자체가 소비자 물가지수보다 낮았다. 큰 제조업체가 문을 닫으면서 밴더까지 타격을 입었다"고 설명했다.

노동시간은 충남(178.8시간), 경남(178.6시간) 순으로 길고, 제주(168.7시간), 대전(169.3시간) 순으로 짧았다. 이 역시 지역별 산업 구조에 따른 차이로, "제조업 비중이 높은 곳은 길고, 서비스업 비중이 높은 곳은 짧다"고 분석했다.