호주에 대한 무력시위에 나선 중국 군함들. 앞쪽이 보급함 웨이산후(微山湖), 뒤쪽이 순양함 쭌이(遵义). 중국 남해함대 소속인 순양함 쭌이는 구축함보다 규모가 큰 전투함이다. 지난 2022년에 취역한 중국의 최신예 055형 구축함의 일종으로, 군함의 앞뒤 길이가 180m, 승선 병력은 300명이다. 미사일 수직 발사시스템(VLS)에 112개의 셀(cell)이 있으며, 함대지·함대공·함대함 등의 다양한 미사일 공격 능력을 갖추고 있다. 호주 국방부는 쭌이를 런하이급 순양함 (Renhai-class Cruiser Zunyi)으로 분류한다. 웨이산후는 푸치급 보급함(Fuchi-class replenishment vessel Weishanhu)으로 부른다. 호주 국방부 홈페이지 캡처

호주에 대한 무력시위에 나선 중국 군함들. 앞쪽이 보급함 웨이산후(微山湖), 뒤쪽이 순양함 쭌이(遵义). 중국 남해함대 소속인 순양함 쭌이는 구축함보다 규모가 큰 전투함이다. 지난 2022년에 취역한 중국의 최신예 055형 구축함의 일종으로, 군함의 앞뒤 길이가 180m, 승선 병력은 300명이다. 미사일 수직 발사시스템(VLS)에 112개의 셀(cell)이 있으며, 함대지·함대공·함대함 등의 다양한 미사일 공격 능력을 갖추고 있다. 호주 국방부는 쭌이를 런하이급 순양함 (Renhai-class Cruiser Zunyi)으로 분류한다. 웨이산후는 푸치급 보급함(Fuchi-class replenishment vessel Weishanhu)으로 부른다. 호주 국방부 홈페이지 캡처중국 군함 3척이 최근 호주 주변을 항해하며 이례적인 무력 시위를 벌였다. 인민해방군 해군 소속 군함들은 지난달 10일쯤 호주 북부 바다에 접근한 뒤 약 1달에 걸쳐 시계 방향으로 호주를 한 바퀴 돌았다. 항해 도중 호주와 뉴질랜드 사이에 있는 태즈먼해(Tasman Sea)에서는 최초로 실사격 훈련도 실시했다.

호주 ABC 방송에 따르면, 중국 군함들이 실사격 훈련을 한 해역은 호주와 뉴질랜드 사이의 공해상이다. 중국 측은 훈련 예고를 주변 국가에 공식 경로로 미리 통지하지 않았다. 결국 훈련 해역 상공을 비행하던 호주의 '버진 오스트레일리아'(virgin Australia) 소속 항공기의 조종사가 첫 경보를 수신해 긴급히 항공 당국에 위험 상황을 보고했다.

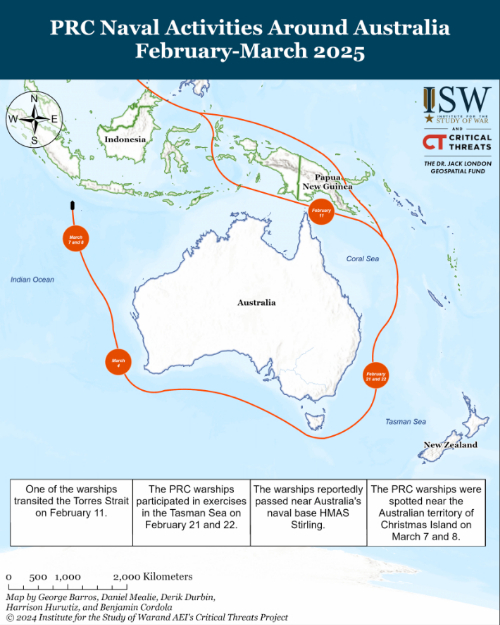

호주와 뉴질랜드에 대한 무력 시위에 나선 중국 군함 3척은 중국 남부에서 출발해 파푸아뉴기니 섬에서 두 갈래로 나누어 호주 북동쪽 바다로 진입했다. 3척 가운데 호위함 헝양(衡阳)은 지난 11일쯤 호주 북부의 핵심 교통로이자 군사적 요충지인 토레스 해협(Torres Strait)을 통과했다. 이후 코랄해(Coral Sea)에서 순양함 쭌이, 보급함 웨이산후와 합류했다. 중국 군함 3척은 이어 호주를 둘러싼 바다를 시계 방향으로 한 바퀴 돈 뒤 3월 7일쯤 인도네시아 방향으로 벗어났다. 중국이 054A형 호위함으로 분류하고 있는 헝양을, 호주 국방부는 장카이급 호위함(Jiangkai-class frigate Hengyang) 으로 부른다. 미국전쟁연구소 ISW 홈페이지 캡처

호주와 뉴질랜드에 대한 무력 시위에 나선 중국 군함 3척은 중국 남부에서 출발해 파푸아뉴기니 섬에서 두 갈래로 나누어 호주 북동쪽 바다로 진입했다. 3척 가운데 호위함 헝양(衡阳)은 지난 11일쯤 호주 북부의 핵심 교통로이자 군사적 요충지인 토레스 해협(Torres Strait)을 통과했다. 이후 코랄해(Coral Sea)에서 순양함 쭌이, 보급함 웨이산후와 합류했다. 중국 군함 3척은 이어 호주를 둘러싼 바다를 시계 방향으로 한 바퀴 돈 뒤 3월 7일쯤 인도네시아 방향으로 벗어났다. 중국이 054A형 호위함으로 분류하고 있는 헝양을, 호주 국방부는 장카이급 호위함(Jiangkai-class frigate Hengyang) 으로 부른다. 미국전쟁연구소 ISW 홈페이지 캡처

이 때문에 훈련이 처음 확인된 지난달 21일 하루에만 민간 항공기 49대가 경로를 갑자기 변경해야 했다. 훈련 해역의 상공은 호주와 뉴질랜드 사이에 여객기들이 많이 다니는 주요 항공로였던 것으로 보인다.

중국 군함의 실사격 훈련은 다음날에도 실시됐다. 그 여파로 위험 경보는 3일이나 계속됐다. 중국 외교부는 실사격 훈련에 앞서 사전에 경보를 했다는 입장이다. 하지만 호주 정부는 사전 통지가 충분하지 않았다며 항의했다.

공해상의 군사 훈련은 국제법적으로는 문제가 없다. 그렇다고 호주가 느끼는 불안감이 사라지는 것은 아니다. 호주인들에게는 중국 군함들이 자국 주변까지 다가와 함포를 쏘며 실사격 훈련을 했다는 사실 자체가 놀라운 일일 것이다.

호주의 호위함 아룬타(HMS Arunta)에서 중국 보급함 웨이산후와 호위함 헝양의 움직임을 주시하는 호주 해군 장병들. 사진 촬영된 장소는 호주와 뉴질랜드 사이의 바다인 태즈먼 해. 중국 군함은 지난 달 21일과 22일에 태즈먼해의 공해상에서 실사격 훈련을 실시했다. 참고로 HMS는'His/Her Majesty's Ship'의 약자로 '왕/여왕 폐하의 함선'이라는 의미. 호주 국방부

호주의 호위함 아룬타(HMS Arunta)에서 중국 보급함 웨이산후와 호위함 헝양의 움직임을 주시하는 호주 해군 장병들. 사진 촬영된 장소는 호주와 뉴질랜드 사이의 바다인 태즈먼 해. 중국 군함은 지난 달 21일과 22일에 태즈먼해의 공해상에서 실사격 훈련을 실시했다. 참고로 HMS는'His/Her Majesty's Ship'의 약자로 '왕/여왕 폐하의 함선'이라는 의미. 호주 국방부

그렇다면 중국은 왜 이 시점에 왕복 거리 2만 km나 되는 호주 인근까지 군함을 보냈을까? 그리고 호주와 뉴질랜드 사이의 바다에서 실사격 훈련까지 벌인 이유는 무엇인가?

우선, 미국과 함께 중국 견제에 나선 것에 호주에 대한 응징 차원일 가능성이 높다. 호주는 미국이 대만 해협과 남중국해에서 실시하는 항행의 자유 작전에 앞장서 참가해 왔다. 호주와 뉴질랜드의 군함들은 지난 2023년 11월 중국의 반발 속에 대만 해협을 통과하기도 했다. 최근에는 지난 달 11일 남중국해에서 중국 인민해방군 J-16 전투기가 호주 공군 P-8A 포세이돈 해상초계기에 접근해 플레어를 투하하는 마찰이 발생했다. 이 시기는 중국 군함이 3척이 호주 북부 바다에 접근했던 시기와 일치한다. 호주는 또 미국 주도의 중국 견제 기구 성격인 QUAD, AUKUS, 파이브 아이즈 등의 핵심 회원국이다. 중국 입장에서 보면 호주에 경고장을 날릴 이유가 충분하다.

두번째로는, 중국이 호주의 핵잠수함 구매에 대한 반발과 대응 차원일 수 있다. 미국과 영국은 2030년대 초반까지 최소 3척의 중고 핵추진 잠수함을 호주에 판매하기로 합의를 한 상태다. 이번 중국 군함의 호주 주변 항해 기간에도 미국의 핵 추진 잠수함 USS 미네소타(SSN-783)가 호주 서부 퍼스(Perth)의 스털링 해군기지(HMAS Stirling)에 기항 중이었다. 미국의 핵잠수함 운용 노하우를 전수하기 위한 방문이었다. 중국 군함들은 이에 항의라도 하듯 스털링 해군기지와 가까운 호주의 남서쪽 공해를 통과했다.

지난달 25일 호주 남서부 퍼스(Perth) 앞바다의 HMAS 스털링 해군 기지에 입항한 미국의 핵추진 잠수함 미네소타(USS Minnesota, SSN-783)의 모습. 미국은 AUKUS를 통한 협력 차원에서 오는 2030년대 초까지 최소 3척의 재래식 무장 핵추진 잠수함을 호주에 판매하기로 했다. 중국은 이에 강력히 반발하고 있다. 미국 인도태평양사령부 PACOM 홈페이지 캡처

지난달 25일 호주 남서부 퍼스(Perth) 앞바다의 HMAS 스털링 해군 기지에 입항한 미국의 핵추진 잠수함 미네소타(USS Minnesota, SSN-783)의 모습. 미국은 AUKUS를 통한 협력 차원에서 오는 2030년대 초까지 최소 3척의 재래식 무장 핵추진 잠수함을 호주에 판매하기로 했다. 중국은 이에 강력히 반발하고 있다. 미국 인도태평양사령부 PACOM 홈페이지 캡처세번째로는, 중국이 피지, 솔로몬, 통가, 나우르 등 남태평양 도서국들에 대한 세력을 과시하려는 측면도 있다. 이를 통해 호주와 뉴질랜드가 갖고 있는 이 섬나라들에 대한 후견국 자리를 가져오려는 것이다. 중국 군함이 호주 동부 해안을 항해하던 지난달 14일, 중국은 남태평양의 자치섬 쿡제도(Cook Islands)와 4개의 양해각서를 체결했다. 쿡제도는 울릉도의 3.3배 면적에, 인구는 1만 5천 명인 작은 섬이다. 양해각서에는 "양국이 항만 부두, 선박 건조 및 수리, 원양 교통, 심해 광물의 탐사와 개발 등에서 투자를 촉진한다"는 내용도 들어 있다. 쿡제도의 외교와 국방을 대신하고 있는 뉴질랜드의 영향력은 급속히 떨어질 것이다. 호주도 비슷한 상황으로 몰리고 있다.

넷째로, 중국의 이번 무력 시위가 미국의 의지를 시험하며, 동맹의 균열을 노린 것일 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 취임 초기부터 관세 폭탄과 영토 야욕, 방위비 증액 압력 등으로 거의 모든 동맹국들과 갈등을 겪고 있다. 우크라이나 문제에서는 아예 러시아 편을 들어 유럽 국가들을 혼란에 빠뜨리고 있다. 호주 정부의 경우, 트럼프가 핵 잠수함 판매 약속을 무산시키지나 않을지 전전긍긍하고 있다. 미국이 국제질서의 수호자 역할을 포기한다면 동맹국들은 각자도생의 길을 찾아야 한다. 그렇다면 중국은 바로 지금이 강력함과 대안을 보여줄 기회라고 생각할 것이다. 호주 신문 캔버라타임스는 중국 군함들의 무력시위를 도발적 '포함외교'(gunboat policy)라고 불렀다.

지난달 호주와 뉴질랜드 사이의 태즈먼해에서 작전 중인 중국 인민해방군 해군(PLA-N) 호위함 헝양. 호주 국방부

지난달 호주와 뉴질랜드 사이의 태즈먼해에서 작전 중인 중국 인민해방군 해군(PLA-N) 호위함 헝양. 호주 국방부하지만 호주의 불안감과 비교해 미국의 대응은 미지근하다. 호주 방송사 '나인뉴스 오스트레일리아'(9 News Australia)에 따르면 미국은 지난 7일 처음으로 중국 군함들의 호주 포위 항해에 대한 반응을 내놓았다. 중국 군함들이 '포함 외교'에 나선 뒤 거의 한 달이나 지나서다. 국방부의 익명의 관리가 해당 방송사의 특파원에게 "우리는 중국의 활동을 잘 알고 있으며 면밀히 주시하고 있다"고 말했다는 것이다. 이 관리는 또 중국 억제가 최우선 순위라는 피트 헤그세스(Pete Hegseth) 국방장관의 기존 발언도 재확인했다고 방송사는 전했다.

미국의 이런 반응은 중국의 무력시위에 적극 대응할 의지가 별로 없음을 보여준다. 물론 호주 정부도 인정하듯이 중국 군함들이 국제법을 준수했기 때문에 미국이 과민 반응을 자제한 것일 수 있다. 하지만 주목해야 할 점은 중국의 이번 항해가 동맹국인 호주·뉴질랜드에 대한 분명한 경고의 성격이라는 것이다. 미국이 이런 상황을 외면한다면 중국의 무력 시위는 횟수가 늘어나고 강도도 점점 세질 것이다.

앞서 2013년에 7월, 중국 군함들은 일본 열도를 에워싸며 항해를 하는 무력 시위를 벌였다. 사상 처음 있는 일이었다. (중국 공산당의 선전 매체 China Daily의 2013년 8월 2일 발표) 당시 발표에 따르면, 7월 1일 칭다오를 출발한 중국 군함 7척이 쓰시마 해협을 지나 동해로 진입했다. 이 중 5척이 홋카이도 북쪽의 소야해협을 최초로 통과한 뒤 태평양으로 빠져나왔다. 이후 남쪽으로 방향을 틀어 일본 남부 오키나와 부근의 미야코 해협을 거쳐 7월 28일 칭다오항으로 귀환했다는 것이다.

일본이 펄쩍 뛰며 반발했지만 중국은 1년 뒤인 2014년 12월 다시 군함 5척을 동원해 일본 열도를 에워싸는 무력 시위를 이어갔다. 이후 '포위 항해'는 중국이 일본에 불만과 압력을 표시하는 군사적 수단으로 자리잡고 있다.

이번에 중국 군함들이 호주와 뉴질랜드에까지 원양 무력 시위에 나설 수 있는 데는 남중국해의 요새들도 도움이 됐을 것이다. 중국은 남중국해 스프래틀리 군도의 미스치프 암초, 피어리 크로스 암초, 수비 암초 등에 해군 기지를 구축해 놓은 상태다. 중국 남부 해안에서 남쪽으로 약 1,000 km 거리에 위치한 인공섬들을 전진기지로 활용한다면 중국 군함들의 원양 작전은 더 가속화될 수 있다.

중국이 남중국해 미스치프 암초(mischief reef)에 구축한 인공섬. 군함의 접안이 가능한 항만은 물론 비행장도 건설돼 있는 군사기지이자 요새로 바뀌었다. 2022년 6월 17일 촬영. 미국 전략국제문제연구소 CSIS 홈페이지 캡처

중국이 남중국해 미스치프 암초(mischief reef)에 구축한 인공섬. 군함의 접안이 가능한 항만은 물론 비행장도 건설돼 있는 군사기지이자 요새로 바뀌었다. 2022년 6월 17일 촬영. 미국 전략국제문제연구소 CSIS 홈페이지 캡처

미국의 비영리 민간 포럼인 미국해군연구소(USNI)가 발행하는 월간지 'Proceedings' (논단)은 이번 달 호에 "중국군이 미국의 하와이나 서부 해안도 공격할 수 있다"는 글을 게재했다. 군사 분석가이자 중국 연구자인 토마스 맥케이브 (Thomas McCabe) 예비역 공군 중령은 기고문에서, 중국은 확실히 하와이의 미군기지를 공격할 능력을 보유하고 있다고 단언하고 있다.

그는 특히 중국의 최신예 구축함 이외에도 컨테이너선박을 이용한 미사일 공격, 저가 공격용 드론의 대량 투입 등 비대칭 전력의 위험성에도 대비해야 한다고 지적한다. 그렇지 않을 경우 1941년 일본의 진주만 기습공격 때처럼 후방인 하와이도 중국에 뚫릴 수 있다고 경고한다. 중국 군함의 호주와 남태평양에 대한 무력 시위가 일상화된다면 지금은 무리라고 생각되는 이런 경고가 공허하게 들리지 않는 시기가 올 수도 있다.

※ 외부 필진 기고는 CBS노컷뉴스의 편집방향과 다를 수 있습니다.