■ 방송 : CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼> FM 98.1 (07:20~09:00)

■ 진행 : 김현정 앵커

■ 대담 : 신지영(고려대 국문과 교수)

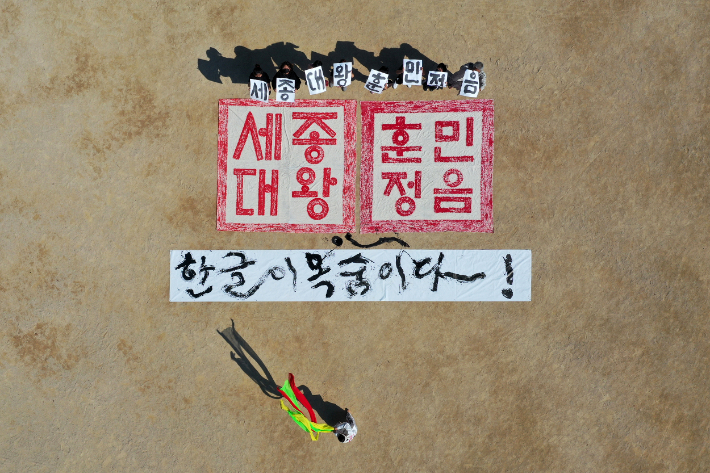

앞서 말말말 코너에서도 우리말에 대해 다뤘는데요. 말이라는 게 참 신기합니다. 아 다르고 어 달라요. 그런데 여러분, 내일 한글날입니다. 우리가 지금 쓰고 있는 우리말에 대해 생각해 보는 시간을 잠시 가져보려고 합니다. 저는 아주 흔하게 쓰이는 말 중에 항상 이상하다고 느끼는 말이 뭐냐 하면 고객님, 여기 앉으실게요. 지금 보시는 건 신상품이세요. 이런 높임말이에요. 그냥 여기 앉으세요. 이거 신상품이에요. 이러면 되는데 언제부터인가 이런 희한한 높임법이 일상이 됐을까요. 이런 저런 궁금증을 담은 책을 최근에 내셨어요. <언어의 높이뛰기>의 저자 고려대 국문과 신지영 교수 오늘 화제의 인터에 초대했습니다. 어서 오십시오.

◆ 신지영> 안녕하세요.

연합뉴스

연합뉴스◇ 김현정> 언어의 감수성, 언어의 민감도를 높이자, 책에 보면 그렇게 쓰여 있던데 이게 어떤 의미입니까?

◆ 신지영> 언어에 대해서 우리가 민감해지기 시작하면 언어에 주목하기 시작하거든요. 예를 들면 우리나라 사람들이 어느 순간부터인가 피부에 되게 민감해졌어요.

◇ 김현정> 피부, 맞아요.

◆ 신지영> 그게 사실은 2000년 대 들어서면서 HDTV, TV크기가 커지면서 사람들의 얼굴에 주름살, 피부, 이런 것에 대해서 이제 거기에 출연하는 사람, 그리고 텔레비전을 보는 사람들이 굉장히 민감해졌거든요.

◇ 김현정> 잡티까지 다 보이니까.

◆ 신지영> 그렇죠. 그렇게 한 번 민감해지면 사람들은 거기에 이제 주목하게 되거든요. 그래서 제가 그때 주목한 게 그래, 사람들이 피부에만 민감하게 만들지 말고 언어에 한번 민감하게 하면 어떨까, 언어 감수성을 가지고 우리가 언어를 대하면 뭔가 다른 게 나오지 않을까, 그런 생각을 해서 언어 감수성이라는 말을 20여 년 동안 하면서 사람들의 (언어) 민감도를 높이기 위해서 노력해왔습니다.

◇ 김현정> 일상적으로 쓰는 말 중에 앞에 제가 던졌던 그거, 손님, 이리로 이동하실게요. 앉으실게요. 이거 이번에 새로 나온 책 신상품이세요. 이거요. 이거 사실 틀린 말이잖아요.

◆ 신지영> 그렇죠. 사실은 좀 이상하죠.

◇ 김현정> 이상해요.

◆ 신지영> 두 가지가 이상한 게 다른데요. 첫 번째는 이쪽으로 앉으실게요. 이렇게 얘기하는 게 보통은 주어가 1인칭일 때 나 이거 할게요. 이렇게 자신의 의지를 나타낸 게 리을 기호거든요. 그런데 여기 앉으실게요, 그거는 상대가 그 행위를 하는 거거든요. 그때 보통 우리가 상대에게 행위를 요구할 때 명령문을 써요.

◇ 김현정> 앉으세요.

◆ 신지영> 앉으세요. 이렇게 앉으십시오, 이렇게요. 그런데 이 명령문이라는 걸 들으면 사람들이 불쾌해질 수 있어요. 나한테 행동을 하란 말이야?

◇ 김현정> (나한테) 시켜?

◆ 신지영> (나한테) 시켜? 그러니까 여기 앉으세요. 그러면 어디서 명령질이야? 결국은 언어라는 것은 상대를 향하는 일이잖아요. 그 상대가 불쾌해지는 게 싫은 거죠. 그러니까 이거를 궁하면 통한다고 여기 앉으실게요. 당신의 의지로 하는 거다. 평서문으로 명령문을 하는 거죠.

◇ 김현정> 그러면 이거를 쓰는 분들은 틀린 줄 아는데, 아는데 쓰는 거예요?

◆ 신지영> 그렇죠. 아주 대표적인 게 아메리카노 나오시는 나라잖아요, 우리나라가. 그러니까 아메리카노 나오십니다. 나오셨습니다. 이것도 사실 모르면서 쓰는 말이 아니에요. 사실은 거기에서 일을 하시는 분들이 다 여쭤보면 다 알고 있어요. 틀린 말인지, 잘못된 말이다, 잘못된 사물 존대다. 그러면 왜 쓰냐? 그거를 안 쓰면 화를 내는 사람들이 있더라.

◇ 김현정> 고객이 화를 내요? 이것도 일종의 언어의 갑질이네요.

◆ 신지영> 맞습니다. 이거를 저는 일상의 갑질이라고 생각하는데요. 결국은 그런 말이 많이 들린다는 건 우리가 그 말을 듣는 사람들이 그걸 요구한다는 뜻이거든요.

◇ 김현정> 또 하나요. 또 하나, 나이 얘기인데 우리는 꼭 만나면 나이부터 확인을 해요. 그런데 나이가 어떻게 되세요? 몇 학번이세요? 이거 우리만 유독 이러는 거예요?

◆ 신지영> 아주 민감하죠, 나이에. 여기에는 굉장히 많은 언어학적 이유가 있습니다. 언어적 이유가 있는데요. 놀이터에 가면 아주 어린아이들부터 그렇게 얘기를 해요.

◇ 김현정> 어린 아이들도 나이 확인해요?

◆ 신지영> 자기 얘기할 때 나이가 되게 중요해서 자기 이름보다 나이를 먼저 말하기도 하고 그러잖아요. 안녕, 그렇게 얘기하면서 또래한테는 나는 몇 살이야. 너는 몇 살이니? 이렇게 물어보죠.

◇ 김현정> 그러네.

◆ 신지영> 사실 이거는 말을 하고자 하는 절박한 이유 때문이에요. 말을 하려면 상대를 불러야 되잖아요. 그런데 상대의 나이와 나의 나이를 알아야 저 사람을 어떻게 부를지 알거든요, 아이들이. 그렇게 배웠거든요. 그러니까 나보다 나이가 많은데 내가 여자고 상대가 여자다 그러면 언니, 이렇게 불러야지 그렇지 않고 이름을 부르거나 아니면 야, 이랬다가는 큰일 나거든요. 그게 언어의 문제하고 관련이 있습니다. 그러다 보니까 또 그런 것들이 쌓이다 보니까 우리가 나이에 민감한 사람들이 됐고요. 그 나이가 결국은 높임말을 결정하는 데 굉장히 중요한 역할을 하고 있잖아요.

◇ 김현정> 그렇죠. 나이 물어본 다음에 반말을 할 수 있는 건지 없는 건지 반말 기준을 잡잖아요.

◆ 신지영> 그렇죠, 참 이것도 잘 생각해 봐야 될 문제라고 생각해요. 100년 전에는 나이가 중요하지 않았어요. 백 몇 십 년 전에는.

◇ 김현정> 진짜요?

◆ 신지영> 나이도 중요하지만 더 중요한 요소가 있었어요.

◇ 김현정> 신분?

◆ 신지영> 그렇죠. 신분이 높은 사람은 나이가 어려도 신분이 낮은 사람이 나이가 아무리 많아도 70대 할아버지라도 뭐하게 라든지, ~해 라고 얘기를 했었어요. 그러니까 이 기준은 우리가 만든 거죠. 그래서 언어는 인간의 모든 것에 대한 모든 것이다, 저는 그렇게 생각하거든요. 그 신분제가 있을 때는 신분이 중요한 요소였다가 신분이 없어지니까 나이가 중요한 요소가 됐고.

◇ 김현정> 그러면 내가 신분제는 없어졌는데 뭔가 우위가 되고 싶은 욕심에서 나이를 체크하는 것이다.

◆ 신지영> 그렇죠.

◇ 김현정> 체크도 쓰면 안 되겠다. 언어학자 앞에서. (웃음)

◆ 신지영> 괜찮습니다. (웃음)

◇ 김현정> 물어보는 것이다.

◆ 신지영> 네.

◇ 김현정> 그런 거군요. 그러면 우리가 언어에 예민해지고 감수성을 높인다면 나이 물어보는 거 하지 말아야겠네요.

◆ 신지영> 사실은 누군가가 저는 이렇게 얘기합니다. 좀 어떻게 보면 생각을 틀어보자. 우리가 이 높임말을 가지고 있기 때문에 우리가 보통 얘기할 때 한국어는 높임말이 있어서 굉장한 장점이 있다, 상대를 존중하는 마음이다라고 얘기하는데 사실은 그거는 높임의 방점을 찍을 때예요. 하지만 반대로 반말을 하기도 하잖아요. 말을 통해서 반말을 하는 사람은 내 아랫사람, 낮은 사람, 이렇게 생각하는 거죠. 이 부분에 대해서 오늘 한글날 한번 생각을 했으면 좋겠어요.

◇ 김현정> 그러면 높임말은 참 좋은 문화일 수 있는데 그것이 나보다 어리고 약하고 그런 사람에게도 서로 높인다면 그거는 그때는 좋다.

◆ 신지영> 그렇죠. 100년 전에 이런 이야기를 한 분이 계십니다. 그래서 다 같이 높임말을 쓰자. 사실은 우리도 모르는 사이에 높임말을 하면서 아랫사람, 윗사람, 이렇게 사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람 없는데 그런 생각을 하게 돼서 사실은 선량한 연령차별주의자가 되는 건 아닐까. 그러니까 이제 국회나 이런 데서도 몇 살이야? 갑자기 뜬금없이 이런 얘기가 나온다든지 대선 후보자들도 그런 얘기를 하잖아요.

◇ 김현정> 몇 살이냐고.

◆ 신지영> 사실은 이게 너무 뜬금없잖아요. 나이가 많다고 나이가 적다고 그게 사람의 신분이나 위아래를 결정하는 것이 아닌데 우리가 그렇게 생각하다 보니까 그러다 보니까 나에게 존댓말을 쓰는 사람은 나보다 아랫사람, 내가 반말을 하는 사람은 나보다 아랫사람. 혹시 이렇게 잘못된 어른으로 키워지는 게 아닐까, 이 생각을 꼭 했으면 좋겠어요.

◇ 김현정> 지금 정치판에서 토론하다가 갑자기 그런데 당신 몇 살이요? 이렇게 얘기를 하셨으니까 정치 얘기로 가보죠. 정말 매일같이 후보자 인터뷰 나오고 토론회 나오고 캠프 소속 정치인들 설전 나오고 하는데 쭉 보시면서 대선판의 언어들, 눈에 띄는 거 있었습니까?

◆ 신지영> 사실은 이 얘기를 시작하기 전에 좀 웃긴 얘기, 이거를 해볼게요. 안 웃길 수도 있지만. 사실 제가 전작이 <언어의 줄다리기>였어요. 그래서 언어의 줄다리기를 통해서 우리가 조금 더 언어 민감도를 조금 더 갖추자, 감수성을 갖추자, 이렇게 생각을 했는데 실제로 국회에서 언어의 줄다리기가 일어나는 곳이 국회여야 되거든요.

◇ 김현정> 밀고 당기고.

◆ 신지영> 그렇죠. 높이뛰기를 위해서도 노력해야 되고요. 말로 하는 것이 정치이기 때문에. 그런데 2019년 초에 어떤 일이 있었죠?

◇ 김현정> 2019년?

◆ 신지영> 소위 얘기하는 신속처리 법안 때문에, 선거법 때문에 정말 국회에서 줄다리기가 일어났어요. 저는 언어의 줄다리를 하라고 했는데 물리적 줄다리기를 하고 있더라고요. 그래서 제가 깜짝 놀랐습니다. 책의 제목을 잘못 썼나, 이런 생각을 했어요. (웃음)

◇ 김현정> 교수님, 웃겼어요. 약간 웃겼어요. 그래서요. (웃음)

◆ 신지영> 대선판으로 가보면 사실은 우리가 이 부분에 대해서 이번에 한 번 생각을 해 봐야 될 것 같은데요. 그 대권이라는 말이.

◇ 김현정> 대권.

◆ 신지영> 대권이라는 말이 사실은 권한에 집중돼 있어요. 큰 권한을 가지려고 하는 사람들이라는 뜻이거든요.

◇ 김현정> 큰 권한. 대권. 대권주자.

◆ 신지영> 그렇죠. 대권 도전, 대권주자 이렇게 얘기를 하는데 사실은 이게 왕조주의적인 표현이거든요.

◇ 김현정> 그렇습니까?

◆ 신지영> 그렇죠. 사실은 대권이 권한에 집중하는 것이 아니라 사실은 의무에 더 집중해야 됩니다. 1992년에 이태숙이라는 분이 미디어비평, 저널리즘비평, 이런 잡지가 있는데 거기에서 그런 얘기를 하셨어요. 대권주자, 대권도전, 이거 너무 이렇게 하면 안 된다.

◇ 김현정> 왕조시대의 언어다.

◆ 신지영> 그렇게 불리니까 내가 도전하는 건 대권. 큰 권한이네, 사실은 의무.

◇ 김현정> 의무가 더 크죠, 책임이 더 크죠.

◆ 신지영> 그렇죠. 우리의 권한을 위임받아서 지금 하는 사람인데 그리고 헌법 정신에도 어긋나는 거거든요. 이런 것들에 대해서 우리가 언론이 더 생각하고 그렇게 계속해서 이야기를 한다면 사람들이 그 대권이라고 생각하는 그런 말을 듣고 행동하는 것과 그렇지 않은 건 매우 달라지지 않을까.

◇ 김현정> 진짜 그런, 이거는 언어의 민감도를 높였을 때 보이는 지점들이거든요. 또 하나. 2008년에 이런 일이 있었어요. 그 전에는 우리가 대통령 당선자를 당선자라고 불렀어요. 언론에서 당선자 나오셨습니다. 누구누구 당선자. 그런데 갑자기 대통령 당선인으로 불러라. 이런 요청이 들어온 겁니다. 아니, 당사자가 저를 당선인으로 불러주세요. 하면 불러줄 수는 있어요. 대통령님이나 대통령 각하라고 부르는 건 아니었으니까. 하지만 저는 의아했어요. 아니, 유권자는 유권자고 수상자도 수상자고 노동자도 노동자도 기자도 기자인데 왜 대통령 당선자만 기존에 부르던 걸 바꿔서 대통령 당선인이라고 부르라는 거지, 왜 그래야 하지? 이런 의문.

◆ 신지영> 역시 민감한 민감도를 갖추고 계셔서 정확하게 지적해 주셨는데요. 사실은 후보자일 때는 가만히 있었거든요.

◇ 김현정> 후보자는 후보자죠, 후보인 아니죠.

◆ 신지영> 유권자가 후보자를 뽑아서 당선자를 만들어줬는데 후보자나 유권자는 먼저 바꿔야죠. 그런데 그거는 가만히 두고 나를 당선자라고 부르지 말고 당선인이라고 불러라. 거기에는 두 가지가 있습니다. 첫째, 위헌이에요. 헌법에는 당선자라고 되어 있거든요.

◇ 김현정> 그래요.

◆ 신지영> 그렇죠. 두 번째는 두 번째는 자는 비칭이 아니에요. 그럼 저는 학자인데요. 기자시잖아요. 기자도 계시고 여러 분이 계시는데 그분들은 가만히 계시는데 당선인으로 불러달라? 그런데 더 놀라운 건 이렇게 불러달라는 요구를 점검하지도 않고 왜 그렇게 불러달라고 하는지 정말 불러달라고 하는 게 맞는지 이런 것들을 점검하지도 않고 바로 (언론에서) 수용해서 갑자기 당선자는 거의 안 쓰고요.

◇ 김현정> 언론에서.

◆ 신지영> 갑자기 언론에서 당선인으로.

◇ 김현정> 싹 바뀌었어요.

◆ 신지영> 네. 아주 신속하죠? 사실은 수십 년 동안 이런 말 쓰지 말아 달라, 불편하다는 얘기를 되게 오래 했는데 안 바뀌고 있다가 아주 한순간 바뀌는 걸 보고 언론이 누구의 심기를 살피는지, 누구 편인지 이런 것들을 생각해 보는 거예요.

◇ 김현정> 언어학자가 나오셨으니까 여기서 확실히 해야겠습니다. 당선자 이거 비하표현 아니죠?

◆ 신지영> 아닙니다. 한글을 지키는 거고요. 바꿔야 할 것은 놈 자가 아니라 사람 자, 이렇게 바꿔야 한다는 거예요.

◇ 김현정> 한자를 놈 자라고 하니까 기분 나쁠 수 있는데 그거를 그럼 사람 자로 바꾸자는.

◆ 신지영> 그렇죠.

◇ 김현정> 진짜 좋은 의견이십니다. <언어의 높이뛰기>의 저자 신지영 교수님 오늘 고맙습니다.

◆ 신지영> 감사합니다.