※경제정의실천시민연합은 지난 21일 문재인정부 3년간 서울 25평 아파트값 상승액이 평균 4억 5천만원으로 김영삼정부 이후 각 정권 가운데 가장 큰 폭으로 상승했다고 밝혔다. 통계 기준에 대한 논란은 있지만 경실련의 분석대로 최근 3년간 서울 아파트값이 유례를 찾아보기 힘들 정도로 폭등한 것은 부인하기 힘든 사실이다. 다만, 현 정부는 전 정권의 규제 완화책이 결국 최근 아파트값 폭등을 불러왔다고 항변하고 있다. 이에 CBS노컷뉴스는 이명박정부부터 문재인정부까지 각 정부의 부동산 관련 공급, 세제, 금융 정책을 비교해 서울 아파트값 상승의 주요 요인을 분석해 봤다. [편집자 주]

(그래픽=고경민 기자)

(그래픽=고경민 기자)

이른 시일 내 정부의 주택 공급 대책이 추가될 예정이다. 부동산 폭등 논란을 둘러싼 뿌리 깊은 문제의식 가운데 하나가 공급인 탓이다. 정부 정책이 '수요 조절'에 무게 중심을 두면서 상대적으로 '시장이 원하는 공급'은 충족되지 못했고, 여기에 미래 공급에 대한 불확실성까지 더해져 가격 상승에 불이 지펴졌다는 견해다.

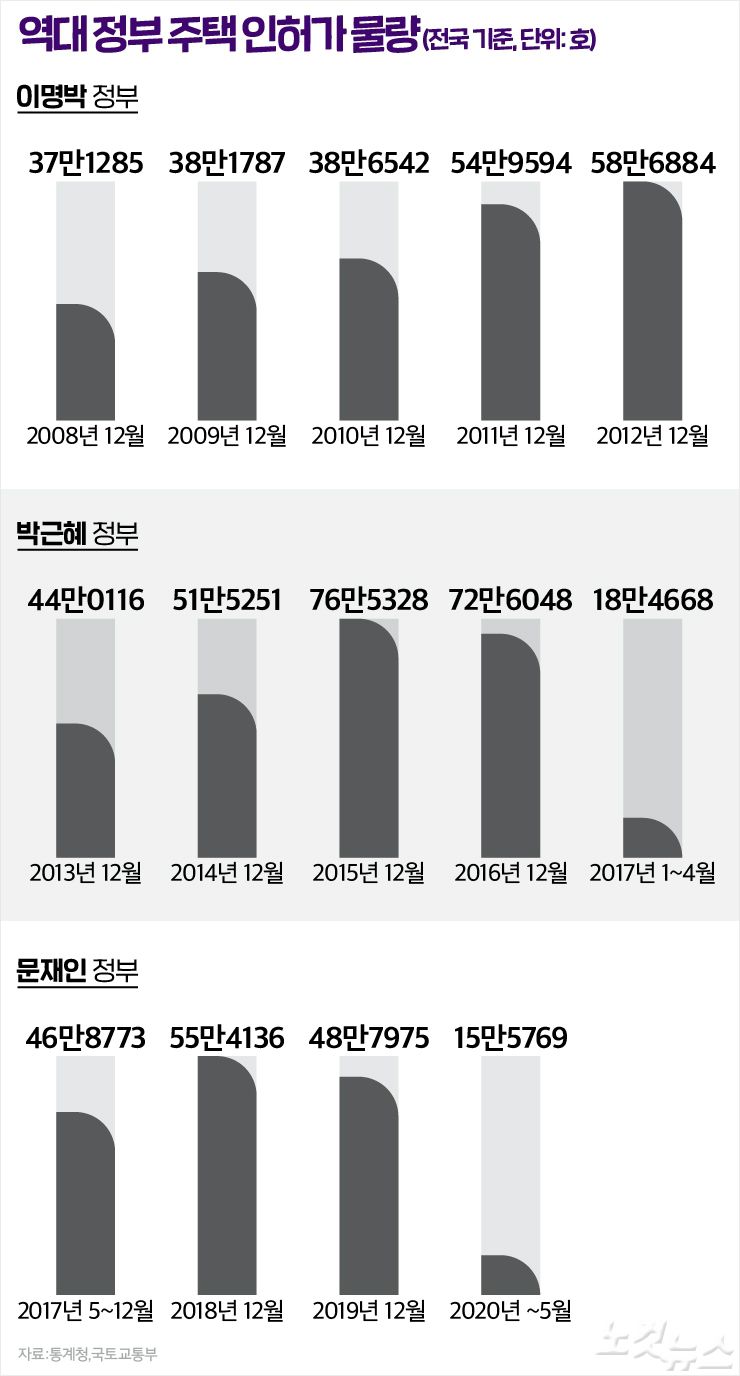

◇ 정권 3년차 주택 인허가 물량…박근혜>문재인>이명박주택 인허가는 분양과 입주로 이어지는 실제 공급의 선행지표다. 주택법상 사업계획승인 등의 절차를 거치는 인허가는 공급의 공식적인 첫 단추인 셈이다. 대략 5~7년 뒤면 실제 공급으로 연결된다. 추진 속도에 따라 때로는 그 이상이 소요되기도 한다.

통계청과 국토교통부에 따르면, 이명박 정부가 들어선 2008년 한 해 전국의 주택 인허가는 37만 가구에 불과했다. 전년 대비 33%가량 줄어든 수치다.

이듬해인 2009년 역시 전국 38만 가구, 2010년은 38만 6천 가구를 기록한다. 하지만 2011년 55만 가구로 MB정부 출범 이전 수준을 회복한 데 이어 2012년 58만 7천 가구로 상승세를 이어갔다. 이명박정부 출범 직전 3년 평균치는 49만 6천여 가구였다.

박근혜정부는 정책적으로 '빚내서 집 사기'까지 권장되면서 겉으로 보아서는 부동산 반등이 시작됐다고 평가받는다. 임기 첫 해인 2013년 인허가 물량은 44만 가구에서 이듬해 51만 5천 가구로 늘어난데 이어 2015년 76만 5천 가구로 급격히 늘어난다. 다음해인 2016년에도 72만 6천 가구로 다량의 인허가가 이뤄졌다.

그런데 문재인 정부 들어서 인허가 물량은 이보다 줄어든 모양새다. 첫해인 2017년 65만 3천 가구(실제 집권 이전인 1~4월은 18만 5천 가구)를 기록했지만, 이듬해 55만 4천 가구로 줄더니 2019년에는 48만 8천 가구로 하향세를 기록한 것이다. 올해 들어 지난 5월까지는 14만 6천 가구에 불과하다.

글로벌 금융위기로 부동산시장까지 연쇄적 침체를 겪던 이명박정부와, 4년차에 임기가 사실상 끝나버린 박근혜정부, 이어 이듬해 5월에 들어선 뒤 4년차인 현재 코로나19로 대내외 경제위기를 겪고 있는 문재인정부.

각 정부가 처한 부동산시장 상황은 서로 다를 수밖에 없지만 세 정부 모두 안정기라 할 수 있는 집권 3년차를 기준으로 주택 건설 인허가는 이명박정부가 38만 7천 가구, 박근혜정부는 76만 5천 가구, 문재인정부는 48만 8천 가구를 기록했다.

◇ 이명박은 공공부문, 박근혜는 민간부문 강세…문재인 정부는?

(그래픽=고경민 기자)

(그래픽=고경민 기자)

이명박정부의 주택 인허가는 한국토지주택공사(LH) 등 '공공부문 비중'이 상대적으로 높았던 시기다. 집권 2년차와 3년차에 전체 주택 인허가 물량 중 민간부문 비중은 각각 55.91%, 64.21%였다. 금융위기에 따른 시장 침체로 민간이 주택공급을 주저했기 때문이다.

이에 이명박정부는 공공부문에서 적극적으로 물량 공세를 펼쳤다. 집권 기간 공공부문 인허가 물량은 연간 최소 11만 가구에서 최대 16만 8천 가구에 이르기까지 매년 10만 가구를 넘겼다. 오히려 수도권 미분양이 문제가 되면서 '과잉공급' 논란이 일 정도였지만, 이에 힘입어 주택 가격은 대체로 안정된 모양새였다.

박근혜정부에서는 인허가 공공부문의 비중이 크게 줄었다. 집권 2년차와 3년차 기준 인허가 물량 가운데 민간부문 비중은 87.71%, 90.01%로 크게 늘어난 것이다.

민간부문 인허가의 양 자체가 이전의 1.67배가량이다. 이명박정부의 연평균 민간부문 인허가 물량이 32만 1천 가구였던 데 비해 박근혜정부에서는 53만 8천 가구(4년 평균)에 달한 것이다. 요컨대, 줄어든 공공부문을 크게 늘어난 민간부문이 대신한 셈이다.

반면 문재인정부서 민간부문 인허가 물량은 하향세가 이어지고 있다. 2017년 5~12월 49만 2천 가구에서 2018년 47만 3천 가구, 2019년 39만 4천가구로 계속해 줄어들고 있는 것이다.

집권 2년차와 3년차 민간부문 의존도는 각각 85.36%와 80.81%다.

여기에 더해 공공부문 인허가 물량 자체도 2017년 5~12월 6만 7천 가구, 2018년 8만 1천 가구, 2019년 9만 4천 가구로 10만 가구를 넘기지 못하고 있다.

물론 장기공공임대주택의 재고율을 크게 늘려 OECD 평균 이상을 계획하는 등 진전이 있었지만, 상대적인 아쉬움이 남을 수밖에 없는 부분이다.

문재인 정부의 '주택공급 문제론'이 계속해 제기되는 이유가 바로 여기에 있다.

◇ 서울 주택보급률, 내내 100% 못 미쳐

(그래픽=김성기 기자)

(그래픽=김성기 기자)

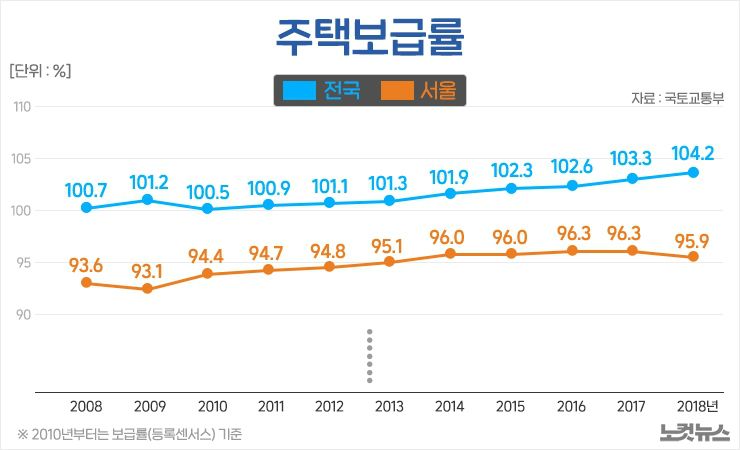

'공급문제론'은 주택보급률 수치로도 확인할 수 있다.

전국 기준 보급률은 2018년 기준 104.2%다. 통상 주택보급률이 110% 정도면 안정적인 것으로 간주한다.

국토부 역시 2018년 주거종합계획 계획(2013~2022년)에서 오는 2022년까지 주택보급률을 110%로 높이겠다는 목표를 상정했다. 이러한 기준에 따르면, 전국의 주택보급률이 아직은 여유를 갖지 못하고 있다는 분석에 힘이 실린다.

서울의 경우는 정도가 더 심하다. 이명박정부 94.12%(5년 평균), 박근혜정부 95.85%(4년 평균), 문재인정부 96.1%(2018년까지 2년 평균)로 점차 나아지고는 있지만, 세 정부 집권 기간 내내 100% 미만에 머무르고 있는 실정이다.

이에 전문가들은 서울의 주택 공급이 아직 갈 길이 멀었다고 지적한다.

대한건설정책연구원 이은형 책임연구위원은 "주택보급률 수치에 재개발지역의 매우 낡은 주택 등도 포함된다는 점을 고려하면, 실제 수요가 있을 만한 '괜찮은 집'은 그보다 더 적어지는 것"이라며 "전국의 수치가 100%가 넘는다고 해서 서울 내 공급까지 충분할 것이라고 판단해서는 안 된다"고 말했다.

한국주택산업연구원 김덕례 주택정책연구실장 역시 "서울 주택보급률 수치는 가구 수 대비 절대적인 부족함을 드러낸다"며 "1천 명 당 주택 수는 일본 도쿄나 미국 뉴욕에서도 400을 넘는데 서울은 그에 못 미치고 있는 실정"이라고 말했다. 그러면서 "올해까지는 서울에서의 입주 물량이 예전보다 적지 않지만, 내년부터는 많이 줄어들 것으로 보이는 것 역시 고민스러운 지점"이라고 말했다.

다만 정부는 내년과 내후년 서울의 아파트 입주 물량이 각각 3만 6천 가구, 5만 가구에 달해 원활할 것이라고 내다보며 "민간의 집계치는 현재까지 입주자 모집공고가 완료된 사업장의 입주 물량만을 꼽는 데 비해 정부는 후분양 물량, 분양계획이 없는 공공임대 공급물량 등을 포함해 차이가 날 수 있다"고 덧붙였다.