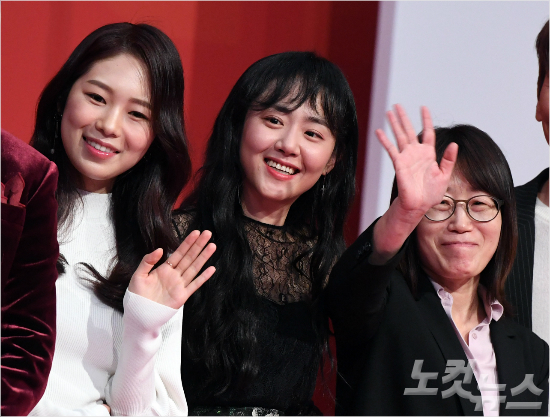

(왼쪽부터) 배우 박지수, 문근영과 함께 한 신수원 감독이 12일 오후 부산 해운대구 영화의 전당 두레라움홀에서 열린 '제22회 부산국제영화제' 개막작 '유리정원' 기자회견에 참석해 포토타임을 갖고 있다. (사진=황진환 기자)

(왼쪽부터) 배우 박지수, 문근영과 함께 한 신수원 감독이 12일 오후 부산 해운대구 영화의 전당 두레라움홀에서 열린 '제22회 부산국제영화제' 개막작 '유리정원' 기자회견에 참석해 포토타임을 갖고 있다. (사진=황진환 기자)

"그런 생각을 해봤습니다. 전 운좋게 피해갔지만 만약 그 정권에서 영화를 개봉했다면 어땠을까." (신수원 감독)

제22회 부산국제영화제(이하 부산영화제) 개막작 '유리정원'의 메가폰을 잡은 신수원 감독은 사회적 약자를 향한 폭력적인 훼손을 꾸준히 주제로 다뤄왔다. 이번 '유리정원'에서도 자신의 세계를 빼앗긴 순수한 과학도가 변해가는 이야기를 그렸다.

주된 소재는 아니지만 영화 속에는 '4대강 사업'이 등장한다. 신수원 감독은 이 장면을 넣은 이유를 밝히며 이명박 정권부터 박근혜 정권까지 이어진 문화예술계 블랙리스트에 대해 따끔한 지적을 남겼다.

신 감독은 먼저 "4대강 이야기가 나오지만 그게 주된 소재는 아니다. 다만 자본에 의해 자연이 훼손되는 모습이 이 영화 맥락에 맞다는 생각을 했다"면서 "실제로 취재를 했는데 모든 생명의 근원인 엽록체 세포가 결국 과잉돼 녹조현상이 나타나 물고기를 죽이고 강물을 마르게 하는 거다. 내가 하고자 하는 이야기 흐름, 그리고 재연의 연구와 일맥상통한다고 생각해서 삽입했다"고 설명했다.

여기의 연장선상으로 국내 영화인의 한 사람으로서 문화예술계 블랙리스트와 3년 동안 들끓었던 부산영화제 외압 사태를 바라 본 심정도 솔직히 털어놓았다.

신 감독은 "부산영화제 뿐만 아니라 정권이 블랙리스트로 문화예술인을 분류해 그런 행위를 했다는 거 자체가 굉장히 비상식적인 행위다. 어떤 일이 있어도 표현의 자유는 막으면 안된다고 생각한다"고 입을 열었다.

이어 "'유리정원'을 보면 4대강에 대한 언급이 조금 나오는데 만약 그 정권들 아래에서 이 영화를 틀었다면 어떻게 됐을까 생각해봤다. 아주 사소한 문제에서도 블랙리스트라는 칼날을 들이밀지 않았나. 운좋게 피해갔지만 결코 일어나서는 안되는 일이라고 생각한다"고 이야기했다.

정권 외압의 여파는 아직까지 내상처럼 영화제에 남아있다. 일부 영화인 단체들은 여전히 서병수 부산시장의 완전한 사과와 이용관 전 집행위원장의 명예 회복을 두고 보이콧 투쟁 중이다.

제대로 매듭을 지어야만 앞으로 다시는 이 같은 일이 반복되지 않는다는 생각에서다. 여기에는 신수원 감독이 속한 한국영화감독조합(이하 감독조합)도 포함돼 있다.

신수원 감독은 "나 역시 감독조합 소속이긴 하지만 자발적으로 참여할 수 있다는 지침들이 있다. 이 같은 지침이 결정되기 전에 개막작으로 '유리정원'이 선정돼 고민을 많이 하기는 했다. 부산영화제가 외압으로 시련을 겪은 것은 맞지만 지속은 되어야 한다고 생각하기 때문에 참석했다"고 말했다.

이유는 분명했다. 부산영화제는 규모가 작은 독립영화 등 비상업영화를 알릴 수 있는 유일한 창구나 다름없기 때문이다. 영화 속 과학도 재연이 늪에서 춤을 추는 장면을 만들기 위해 발이 빠지지 않도록 수많은 스태프들이 다듬었던 나무 발판. 그에게 부산영화제는 그런 존재다.

신수원 감독은 "부산영화제는 내가 신인일 때를 생각해보면 자본에서 도와주지 않는 영화와 영화인들을 발굴해낸 곳이었다. 영화는 안방에서 나만 보려고 만드는 것이 아니다. 작은 영화들을 알릴 수 있는 곳이 영화제 뿐이고, 그래서 부산영화제는 생존해야 한다고 생각해 참석했다. 그리고 영화 또한 내 개인의 것이 아니기 때문에 참석했다"고 설명했다.

배우 문근영의 복귀작인 '유리정원'은 세상으로부터 숨은 한 과학도와 과학도의 이야기로 소설을 쓴 베스트셀러 작가의 이야기를 그린 영화다. 오늘(12일) 부산 해운대구 우동 영화의 전당에서 개막식 이후 상영돼 처음으로 관객들과 만난다.