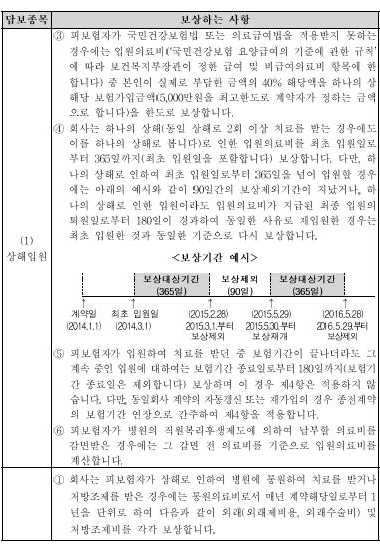

실손보험 보험약관 중 일부

실손보험 보험약관 중 일부

“저 한국인이 아닌가 봐요. 보험약관 내용이 뭔지 모르겠어요.”

대학에서 인문계 학과를 전공한 문혜임(25·여)씨는 지난해 실손의료보험에 가입했다.

설계사로부터 자세한 설명을 듣지 못한 문씨는 최근 어떤 경우에 보험금을 받을 수 있는지 확인하기 위해 보험약관을 펼쳐들었지만 끝까지 읽는 것을 포기했다.

곳곳에 등장하는 한자어와 수동형 문장, 깨알 같은 글씨 크기까지 보험약관은 그야말로 ‘난공불락(難攻不落)의 성’과 같았기 때문이다.

문씨는 “수급자나 피수급자 등 실생활에서 잘 사용하지 않는 단어들이 많아 약관 내용을 이해할 수 없었다”며 “수동형 문장도 적지 않아 어려운 논문을 읽는 기분이었다”고 토로했다.

보험약관뿐만 아니라 공공기관의 공문서도 일반인들에게 어렵기는 마찬가지고, 직장인들은 ‘원천징수’, ‘과세표준’, ‘결정세액’ 등 연말정산과 관련한 세무 전문용어로 연초마다 골머리를 앓기 일쑤.

이밖에 의약품 복용설명서나 전자제품 사용설명서 등 누구나가 쉽게 접하는 문구에도 선뜻 이해되지 않는 표현들이 넘쳐난다.

한 감기약 설명서는 주의할 점으로 ‘투여기간이 길어질수록 중대한 위장에 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다’라고 썼지만, 복잡한 표현과 한자어로 의미를 이해하기 어렵다.

대학생 김남균(21)씨는 “배가 아파 소화제를 먹기 전 사용설명서를 봤는데 의학용어가 너무 많아 읽는 것 자체에 거부감이 들었다”며 “워낙 어려운 말들로 돼 있어 답답했다”고 말했다.

주부 김모(46·여)씨도 “최근 라디에이터를 구매한 뒤 사용설명서를 읽어봤다”며 “조작하는 방법이 너무 복잡해 이해하기 어려웠다”고 털어놨다.

이처럼 문맹률 ‘0(제로)’에 가까운 우리나라에서 국민들이 공문서나 설명서를 읽으며 어려움을 느끼는 이유는 공공기관부터 우리말을 아껴 사용하지 않기 때문이다.

현대경제연구원이 2010년 발표한 '공공언어개선의 정책 효과 분석'에 따르면, 우리 국민의 67.4%는 공공언어만으로 무슨 일을 하는지 알기 힘들다고 답했다.

영어사용에 대한 불만도 57%에 달했다.

다른 선진국들이 쉬운 언어 쓰기 운동을 지속적으로 벌여 온 반면, 우리나라는 이러한 노력이 미미하기 때문에 문맹율은 적지만 난독증이 확산된다는 분석도 설득력을 얻고 있다.

미국과 스웨덴의 경우 알기 쉬운 문서쓰기 법령을 제정했고, 영국은 1980년대부터 시민사회를 중심으로 쉬운 영어쓰기 운동이 활발히 벌어졌다.

또 일본은 1990년대부터 외국인이 함께 참여해 재난 등의 경우를 대비한 알기 쉬운 안내문을 만든다.

전문가들은 우리나라의 각종 약관과 설명서, 공문서 등 이른바 ‘공공언어’가 중학생이 이해할 수 있는 수준으로 바뀌어야 한다고 말한다.

나아가 다문화시대인 만큼 이주여성이나 외국인, 탈북자 등의 눈높이도 고려해야 한다고 지적한다.