AI 생성 이미지

AI 생성 이미지| ▶ 글 싣는 순서 |

①중국계 친구에게 '짱개'…웃음으로 포장된 교실안의 혐오

(계속) |

서울의 한 고등학교 2학년 윤모(18) 양은 최근 교실에서 친구들과 대화를 나누다 '짱개'라는 단어를 아무렇지 않게 썼다. 옆자리 중국계 친구와 장난을 치던 중이었다. 그는 "그 친구도 기분 나빠하지 않고 그냥 웃더라"며 "요즘은 이런 말이 유행어처럼 쓰인다"고 말했다. 왜 그런 말을 썼는지 묻자 "그냥 재밌어서. 웃기니까"라고 했다.

같은 학교 김모(17) 양은 이런 말을 들을 때마다 "기분이 상한다"고 했지만, 이내 "저도 사실 정치인을 욕할 때 이런 표현을 써본 적이 있다"고 털어놓았다.

학생들에게 '혐오'는 더이상 낯설거나 불편한 단어가 아니었다. 이들은 친구 관계 속에서 유머처럼 소비되고, 불쾌함이 스쳐도 "나와 상관없다"며 무심히 넘긴다고 말했다.

학생들 사이에서는 특히 '중국 혐오', '성별 비하', '정치 혐오'가 자주 오간다고 전했다. 고등학생 유모(17) 양은 "틱톡 댓글에 그런 표현이 많길래 모두가 그렇게 생각하는 줄 알았다"고 말했다. 김모(19) 군은 "정치에 대해서는 잘 모르지만, 댓글을 보면 항상 정치인을 조롱하거나 욕하고 있어 그런 걸 보다 보면 자연스레 반감이 생기는 것 같다"고 말했다.

선생님 앞에서 '노알라' 티셔츠 자랑

경기도 S중학교 박 모 교사는 학생 두 명이 "선생님께 보여줄게 있다"며 복도로 불러 셔츠 안에 입은 '노알라' 티셔츠를 보여줬던 일을 잊지 못한다고 했다. '노알라'는 노무현 전 대통령을 희화화한 이미지다. 박 교사는 "어디서 구했냐고 물으니 SNS에서 샀다고 하더라"며 "이 아이들이 실제로 일베를 하는지는 모르겠지만, 그런 콘텐츠를 웃긴 것으로 소비하고 있다는 게 큰 문제"라고 말했다.

한 번은 수업 중 잠시 교실을 비운 사이, 몇몇 학생이 교사용 노트북으로 '일베 노래'를 틀어 반 전체에 들려준 적도 있다. 교실은 순식간에 웃음바다가 됐다고 한다. 또 다른 날에는 칠판 귀퉁이에 '부엉이바위에서 떨어지는 노무현'의 그림이 그려져 있었다. 누가 그렸느냐고 묻자 학생들은 모두 시치미를 뗐다.

박 교사는 "그림을 보고 놀랐고, 아이들은 이게 얼마나 비인격적인 조롱인지도 모른 채 그냥 '밈'처럼 받아들이는데, 고인을 모독하고 편향된 정치관을 자연스럽게 받아들이는 모습이 심각하게 우려된다."고 말했다.

박 교사는 주변 교사들도 고인을 비하하거나 특정 정치인을 모욕하는 표현이 아무렇지 않게 오가는 교실 풍경을 우려한다고 전했다. SNS와 유튜브에서 반복 노출된 언어가 다시 교실로 옮겨오면서, 이미 '밈화'된 혐오가 아이들 언어 속에 깊숙이 자리한 것이다.

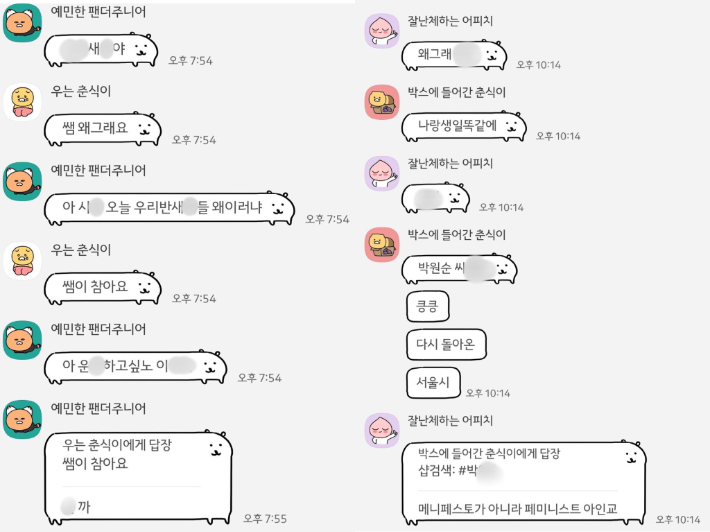

학생들이 담임 교사인 척하며 교사의 이름을 바꿔 정치적 혐오 표현을 사용하는 모습. 해당 교사 제공

학생들이 담임 교사인 척하며 교사의 이름을 바꿔 정치적 혐오 표현을 사용하는 모습. 해당 교사 제공왜소한 학생 우스꽝스럽게 그려 놓고 '키득키득'

서울 근교 Y중학교 최 모 교사도 비슷한 경험을 전했다. "수업시간에 신청곡을 받으면 '패션시티' 같은 걸 틀어달라고 해요. 수업 중에 '무현' 같은 단어가 나오면 애들이 키득키득 웃고요. 일종의 암호처럼 쓰는 거죠."

최 교사의 학교는 1학년 생활 규정을 따로 만들어 '일베 용어 금지' 조항을 넣었다. 일베식 용어는 특히 중학교 1학년 남학생들 사이에서 압도적으로 많이 사용되기 때문이다.

문제는 학생들이 혐오 표현의 부정적 의미는 대략 알고 있으면서도 그 심각성을 체감하지 못한다는 점이다. 최 교사는 "뜻이 잘못됐다는 건 대충 다 알아요. 다만 그게 진짜 문제가 된다는 걸 인지하지 못하고 욕처럼 습관적으로 사용하며 자기들만의 소속감을 나타내는 용어로 쓰는게 문제"라고 말했다.

박 교사는 학급 청소 시간 중 우연히 칠판에서 이상한 낙서를 발견했다. 왜소한 체격의 학생을 우스꽝스럽게 그린 그림이었다. 누가 그렸냐고 물어도 아이들은 웃기만 했고, 그림의 당사자인 학생조차 "원래 저희끼리는 이렇게 논다"며 웃었다. 하지만 이 학생은 며칠 전 박 교사를 따로 찾아와 "키 성장 치료를 받고 있다는 사실을 친구들에게 비밀로 해달라"고 말한 적이 있었다. 담임 입장에서는 그냥 넘길 수 없는 순간이었다.

박 교사는 "아이들이 다 같이 웃고 넘어가는 분위기 속에서 불편하다고 말하는 학생이 오히려 이상한 사람이 되는 구조"라며 "문제의식 없이 외모나 신체 특징을 조롱하는 문화가 너무 당연하게 퍼져 있다"고 말했다.

성별 비하를 내포한 혐오도 빈번하다. 수업 중 싫어하는 여학생을 향해 "계집X"이라는 표현을 쓰거나, 운동을 못하는 남학생에게 "페미XX"라며 조롱하는 일이 실제로 벌어진다. 교사들이 바로 개입해 제지하지만, 이미 아이들 사이에서는 그런 일이 자연스럽게 통용돼 버린 상태다.

"외모, 성별, 가족… 모두가 희화의 대상"

가족도 예외는 아니다. 학생들은 친구 부모님의 이름을 외워 놀리듯 부르고, 교과서에 비슷한 단어가 등장하기만 해도 웃음을 터뜨린다. 어떤 학생은 자신의 부모님 이름이 적힌 서류를 제출하면서 "다른 애들이 못 보게 해달라"고 요청하기도 했다고 한다.

교사들은 "예전에도 혐오 표현은 있었지만, 이제는 그걸 부끄러워 하지 않는다"며 "아이들이 알고리즘이 추천하는 자극적인 콘텐츠에 무방비로 노출돼 있다는 점이 근본적인 문제"라고 입을 모은다. "아이들은 그냥 '재밌다'는 이유로 콘텐츠를 받아들이고, 재미 없으면 무가치하다고 여긴다"며 "이 기준 아래에선 어떤 말이 옳고 그른지 조차 구분하기 어려워진다"고 말했다.

혐오 표현을 명확하게 지적하기 어려운 상황도 많다. 단어 하나, 표정 하나, 말끝의 톤 하나에 혐오의 코드가 숨어 있기 때문이다. 최 교사는 "아이들을 지도할 때 혐오표현의 부적절함을 몇 번씩 말하고 지속적으로 지적을 하며 부모님께 연락을 드려도 나아지지 않는 경우가 있습니다. 그럴 땐 너무 힘들고, 학생들끼리 본인들만 아는 혐오 표현들을 사용하면 지도하기 정말 애매합니다. 뉘앙스상으론 맞는데, 그걸 정확히 집어내기가 쉽지 않은 거죠"라고 토로했다.