스마트이미지 제공

스마트이미지 제공| ▶ 글 싣는 순서 |

①대한민국은 인구소멸 국가다?[노컷체크]

(계속) |

"이대로라면 한국은 2750년 국가가 완전히 소멸될 위험이 있습니다."과거 한국을 '인구소멸 국가 1호'로 지목하며 인구위기를 상기시켰던 세계적 석학 영국 옥스퍼드대 데이비드 콜먼 교수가 올해 또다시 경고의 메시지를 남겼다.

"한국은 인류 역사상 가장 빠른 경제성장을 달성했지만 그 대가로 이를 물려줄 다음 세대가 없어졌다"는 것이다. 실제 그가 UN포럼에서 처음 한국을 소멸국가로 지목한 2006년 당시만 해도 한국의 합계출산율은 1.13명이었지만, 2022년 한국의 합계출산율은 '0.78명'까지 내려앉은 상태다.

한국은 정말 인구감소로 소멸할까. CBS노컷뉴스가 전문가 의견을 종합해 팩트체크한 결과

현재와 같이 인구대체수준(2.1명) 이하의 저출산 현상이 지속된다면 수식적으로 한국 인구는 소멸할 수도 있다. 다만 전문가들은 정책적 변화와 함께 여러 변곡점이 올 수 있다면서 미래를 위해 수백 년 후의 일을 확언하는 것은 지양해야 한다고 조언했다.

'국가인구소멸'이라는 전망이 나오려면 '저출산 추세가 계속된다'는 전제가 먼저라는 것이다.

한국 소멸?…"수식으로는 맞지만 실현은 별개"

경제협력개발기구(OECD)는 합계출산율 2.1명 이하인 나라를 '저출산 국가'로 분류하는데,

한국은 이미 1983년부터 합계출산율 2.06명을 기록하며 39년째 인구대체수준(대체출산율) 이하의 저출산 현상을 겪고 있다.

통계청의 인구동향조사에 따르면 1970년 합계출산율은 4.53명으로 1973년까지 4명대를 유지하다가 이듬해 합계출산율 3.77로 급락하며 첫 3명대로 진입한다. 1977년에는 합계출산율 2.99명을 기록하면서 처음 2명대로 진입, 하락세가 이어지며

40년째 '저출산 국가'라는 불명예를 안고 있다. 출산율이 계속 하락하는 것에 대해 임영일 통계청 인구동향과장은

"혼인은 감소하고 출산도 안 하는 추세지만, (출산율이) 장기적으로 계속 감소하면 반등은 있기 때문에 어느 정도 회복될 것"이라고 말했다.

다만

출산율 반등이 빨리 오지 않으면 인구 위기가 심화할 수 있다는 지적도 나온다. 이재희 육아정책연구소 저출생육아지원팀장은 "(현재 저출산 문제가) 위태로운 건 맞고 위기 상황"이라며

"지금 개선하지 않고 향후 5년 안에 (합계출산율) 반등이 없으면 인구가 심각하게 감소할 것"이라고 말했다.

그는 합계출산율 0.7명이 올해 깨질 수도 있다면서

"(합계출산율이) 0.5명 이하로 떨어지면 반등은 어려울 것"이라고 밝혔다. 또 인구 데드크로스 현상이 현 시점에선 반전되긴 어려울 것이라는 전망도 내놓으며 "60~70만 명씩 태어난 90년대생들이 출산을 해야 하는데 아니라면 (어렵다)"며 "00년대생들이 50만 명이 안 되니 (인구 데드크로스 반전은) 어렵다.

인구수가 2천만 명 이하로 떨어지는 게 50년도 안 걸릴 것 같다"고 덧붙였다.

가임기 여성 인구의 절대값이 줄어들었기 때문에 미래 출생아 수는 더 줄어들 것이란 전망이다. 실제 15세부터 49세의 가임기 여성 인구는 2002년 고점을 찍은 후 매년 감소하고 있다. 통계청 주민등록인구현황에 따르면 지난해 주민등록이 된 가임기 여성 수는 관련 통계가 작성된 이래 최저 수준인 1135만 184만 명을 기록했다.

특히

2020년 한국은 역사상 처음으로 사망자 수가 출생자 수보다 많아지면서 전년 대비 인구가 자연감소하는 '인구 데드크로스' 현상을 경험하기도 했다. 통계청의 '2020년 출생통계·사망원인통계 결과'에 따르면 2020년 출생아 수는 27만 2377명, 사망자 수는 30만 4948명이었다. 3만 2571명 차이로 사망자 수가 출생자 수를 앞서면서 첫 인구 감소가 발생한 것이다. 사망자 수가 2019년보다 3% 증가한 반면 전체 출생률은 10% 감소하면서 생긴 결과다.

연간 기준으로 한국의 '인구 데드크로스' 현상은 2020년 첫 발생한 이후 지난해까지 3년 연속 이어지고 있다.이상림 한국보건사회연구원 연구위원은

'통계적으로 현재같은 추세가 이어진다면 한국이 소멸될 수 있냐'는 질문에 "수식으로 하면 맞다. 그런데 실현되느냐는 별개의 문제"라며 "그렇게 되면 우리나라 인구가 제로가 돼 망하는 게 아니라 다른 이유 때문에 망할 것"이라고 전망했다.

저출산이 이어진다면 수식적으로는 한국이 소멸할 수 있지만, 그전에 이미 사회적 문제가 발생하며 국가로서의 의미가 먼저 사라질 것이란 예측이다.

유모차를 끌고 가는 한국·스웨덴 부모. 강지윤 기자·연합뉴스

유모차를 끌고 가는 한국·스웨덴 부모. 강지윤 기자·연합뉴스학계에서는 '한국 소멸' 논쟁이 비생산적이라는 입장이다. 김조은 KDI 국제정책대학원 교수는 "인구 소멸과 관련해 언론이 관심을 가지고 있는데 학계는 관심이 없다. 이보다는 생산가능인구 대비 부양인구가 늘어나며 생기는 경제적·정치적 문제가 더 심각하다"며

"인구소멸까지는 몇 백년이 걸린다. 이민이 안 일어나고 기대수명이 늘어나는 등이 이어져야 결국 소멸이 되는 것이다. 이런 것보다는 부양인구 증가에 따른 국민연금 개혁 등을 논의하는 게 더 좋다고 본다"고 덧붙였다. 현실적 대안을 찾는 것이 더 낫다는 제언이다.

인구 감소로 한국이 소멸될 것이라는 주장은 과장된 것이라는 의견도 나왔다. 이윤석 서울시립대 도시사회학과 교수는

"인구변화의 3요소는 출산, 사망, 이동이다. 경제적으로 안정된 국가들은 대부분 낮은 출산율과 낮은 사망률 때문에 자연적 변화 부분은 감소한다"면서

"그렇지만 이러한 국가의 인구수준에 가장 큰 영향을 주는 요소는 (국제적) 이동이다. 현재 한국은 수출지향적 경제구조 그리고 K-culture 등으로 외국인들이 많이 이주하고 싶은 나라"라고 밝혔다.

다만 이 교수는 "정책적으로 이민을 적극적으로 받아들이지 않아서 실제 유입되는 수는 그리 크지 않을 뿐"이라며

"이런 상황에서 소멸은 인구변화를 자연적 차원에서만 이해하는 단편적 사고 방식이라고 할 수 있다"고 진단했다.

한국의 빠른 인구감소 이유는?…"가족주의"

인구 위기지표이자 '초저출산 국가' 기준이 되는 합계출산율은 1.3명이다. 통계청 인구동향조사를 살펴보면

한국은 2001년 합계출산율 1.3명을 기록한 이후 반등한 적이 없다. 2002년 1.20명이고 2003년부터는 아예 1.1명대로 내려앉았다.

문제는

한국이 다른 나라보다 합계출산율 급락 속도가 매우 빠르다는 것이다. 유엔의 세계인구전망(1950년~)을 활용해 한국과 일본을 비교해보면,

한국은 합계출산율 2명대에서 1.3명 아래로 떨어지는데 걸린 시간은 '25년', 일본은 '43년'이다. 심지어 일본은 1993~1995년 3년간 합계출산율 1.2명대를 기록한 이후 1.3명대로 반등시켰고 1.5명대까지 합계출산율이 회복됐다. 초저출산 국가 불명예를 떨쳐낸 것이다.

우리나라 통계청과 일본 후생노동성의 합계출산율 통계를 비교하면 하락세 속도 차이가 더 벌어진다.

우리나라 통계청 자료에 따르면 한국은 1977년 합계출산율 2.99명을 기록하며 첫 2명대에 진입했고 1.3명 아래로 떨어지게 된 건 2002년이다.

일본 후생노동성 통계에서 일본은 1952년(쇼와 27년) 합계출산율 2.98명을 기록하며 첫 2명대에 진입하고, 1.3명 아래로 떨어지게 된 건 2003년(헤이세이 15년)이다.

연합뉴스

연합뉴스전문가들은

한국의 급락이 빠른 이유가 개인 가치관의 변화 때문이라고 진단했다. 김중백 경희대 사회학과 교수는

"가부장적-성장중심적 가치관에서 남녀평등-인간중심 가치관으로 시간에 따라 자연스럽게 넘어갔어야 하는데, 한국은 빠르게 발전하다 보니 새로운 가족문화가 정착되기 전에 문제가 발생했다"고 진단했다.

그는

"다른나라는 이민을 통해 저출산 문제를 해결했다"며

"한국은 사실상 섬나라로 주변국과 좋은 관계도 아니고 단일민족이었기 때문에 이민을 통한 출산율 해결은 어렵다"고 밝혔다. 특히 한국의 '혼외출산율'이 매우 낮은 편이라면서 "한국은 2~3% 사이인데 OECD 평균은 30%~40% 정도로 이 부분도 큰 영향을 줬다"고 분석했다.

경제적 문제 못지 않게 문화적인 측면도 영향을 미쳤다는 것이다.

한국의 가족주의적 시스템이 오히려 출산율을 하락시켰다는 의견도 나온다. 계봉오 국민대 사회학과 교수는 "전통적으로는 가족 간 끈끈함이 출산율을 증가시키는 데 긍정적 영향을 줬다. 그러나 현재는 가족을 짐으로 느끼는 젊은 세대가 존재한다"며

"그게(가족주의가) 오히려 출산율 하락을 가속화하는 게 아니냐는 의견이 있는데 상대적으로 동의하는 편"이라고 말했다.

전문가 의견을 종합하면

한국의 사회가 가부장적·가족중심주의적으로 구성이 돼 있는 것도 출산율을 낮추는 원인이 됐다.

Gapminder 제공

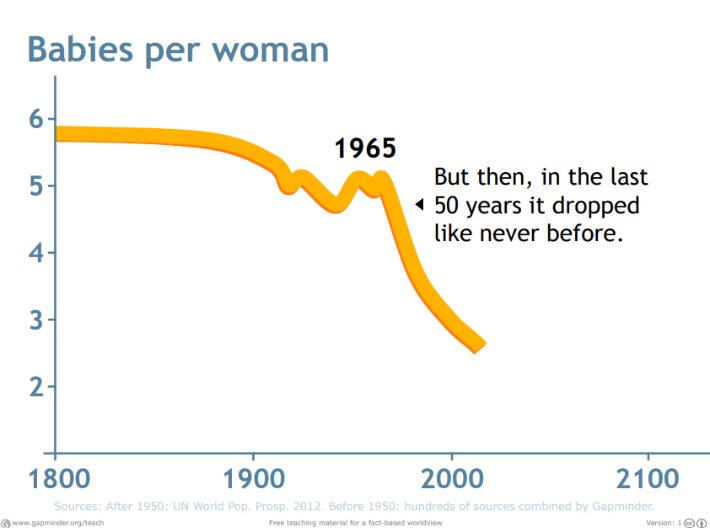

Gapminder 제공다만 1960~70년대 출산율 급락은 한국만의 문제는 아니었던 것으로 보인다. 스웨덴의 갭마인더(Gapminder) 재단 통계분석 자료를 살펴보면 세계적으로 1800년대 여성들은 한 명당 약 6명의 아이를 출산했다. 이런 상황은 1965년(여성 1명당 5명)까지 이어졌지만 이후 전례없이 급락하며 21세기에 들어서 더 위기를 맞았다.

갭마인더 재단은

"전 세계 모든 지역에서 출생아 수가 감소하고 있지만, 정확히 같은 시기에 같은 방식으로 감소하지는 않았다"고 진단했다. 또

아프리카와 아시아의 감소는 늦게 시작되었지만 미주와 유럽보다 빠르다는 점을 주목하며 "현재의 추세가 계속된다면 21세기 말에는 전 세계에서 여성 한 명당 두 명의 아기를 낳을 것으로 예상된다"고 전망했다.

정재훈 서울여대 사회복지학과 교수는

"(한국은) 압축적 근대화 과정에서 물질적 성장은 했지만 만족도가 못 따라오며 불일치가 나타난다. 소득은 높아졌는데 만족도는 떨어지는 것이 가장 큰 문제"라며

"한국은 경제적 격차가 심해지며 그걸 메워줄 사회보장제도가 못 쫓아왔다"고 지적했다.

정 교수는

"복지국가의 경우 70~80년대에 이런 격차에 대응할 수 있는 보장제도가 있었다"며 "여성의 사회참여가 확대됐지만 사회적 돌봄체계가 없어 가족이냐 경력이냐의 기로에 서게 됐고 이후

성평등, 사회적돌봄체계, 사회보장제도 등이 추가되면서 출산율이 올라갔다"고 덧붙였다.

다시말해

한국은 급격한 경제 성장을 이루며 이를 뒷받침할 제도적 장치가 미흡했지만, 다른 복지국가들의 경우엔 사회보장제도, 성평등이 자리잡으면서 출산율 반등의 계기를 모색했다는 것이다.

노컷뉴스 취재진과 만난 주강호 스웨덴한인회장. 송정훈 기자

노컷뉴스 취재진과 만난 주강호 스웨덴한인회장. 송정훈 기자

실제 스웨덴에서 육아 경험이 있는 주강호 스웨덴한인회장에 따르면 스웨덴 정부는 아이를 키우는 데 필요한 경제적 지원을 부모에게 충분히 해준다. 그는

"스웨덴에선 부모의 경제적 부담이 없고 아이와 유대관계가 돈독한 편이다. 아이 때문에 스웨덴에 정착하는 사람들이 많다. 학비도 없고 양육비도 세 명 째부터는 더 준다"고 말했다.

주 회장은 스웨덴 이주 후 아이를 현지 학교 보냈는데 적응하는 데 큰 지장이 없었다면서 "학교에서 아이가 적응할 수 있도록 배려를 많이 해줬다. 스웨덴은 이민자가 모국어를 잘할 수 있도록 배려도 한다"며

"스웨덴에선 자기가 원하는 것을 할 수 있다. 한국은 성적에 따라 진로가 정해지지만 스웨덴에선 부모의 경제력이 상관없다. 여기는 왕의 자제들도 일반 학교에 다니며 같이 어울리는 문화"라고 분위기를 전했다.

앤 조피 뒤벤더(Ann-Zofie Duvander) 스톡홀름대학교 사회학과 교수는 "한국은 급격하게 경제발전을 이뤘고, 경제발전 뿐만 아니라 사회 모든 부분이 급격하게 성장했다"며

"스웨덴 같은 경우는 모든 (사회보장) 정책들이 수립되고 실제로 적용되는 데까지 오랜시간이 걸렸다"고 밝혔다.

이어

"(스웨덴에선) 모든 정책들의 실행 자체가 천천히 진행됐고, 그 기간동안 개혁도 진행됐다"며

"이 모든 것이 한국에서는 단기간 이뤄졌다. 이에 예전에 정착된 정책이나 법, 그리고 사회적 표준이 변하지 않는 것일지도 모른다. 가치관과 사회적 표준은 물론 바뀔 수 있다"고 덧붙였다.

사회적 요구를 통해 법이 개정되는 것처럼 한국에서도 변화가 일어날 수 있을 것이라는 조언이다.

왼쪽부터 니클라스 뢰프그렌(Niklas Lofgren) 스웨덴 사회보험청 가족재정 대변인, 올리비에 코르보베쓰(Olivier Corbobesse) 프랑스 가족수당기금(CAF) 국제관계담당자. 박기묵 기자

왼쪽부터 니클라스 뢰프그렌(Niklas Lofgren) 스웨덴 사회보험청 가족재정 대변인, 올리비에 코르보베쓰(Olivier Corbobesse) 프랑스 가족수당기금(CAF) 국제관계담당자. 박기묵 기자이런 사회적 변화가 한국 출산율을 반등시키는 계기가 될 수 있다는 진단도 나왔다. 니클라스 뢰프그렌(Niklas Lofgren) 스웨덴 사회보험청 가족재정 대변인은 "스웨덴은 경제상황에 따라 출산율 변동이 있는데, 한국은 경제가 나쁘지 않은데도 출산율이 줄어드는 것을 보면 그렇지 않은 것 같기도 하다"면서 "하지만

한국은 출산율 반등이 가능하고 그러기 위해서는 경제적으로 아이를 가질 수 있을 만큼의 안정감이 필요하다"고 말했다.

뢰프그렌 대변인은 "그런 경우에는 하나, 둘, 심지어 세 명의 아이까지도 가질 수 있을 것"이라며 "하지만 직장에서의 불투명한 승진 여부와 오랜시간 학업에 투자했는데 육아휴직을 다녀와서도 복직을 할 수 있을지에 대한 불확실성에서 자유로워져야 할 것"이라고 덧붙였다.

환경적으로나 재정적으로 안정감을 가질 수 있도록 사회적 개혁이 진행된다면 출산율 변화도 생길 것이라는 얘기다.

프랑스 파리 한 거리에서 선생님이 아이들을 인솔하고 있다. 송정훈 기자

프랑스 파리 한 거리에서 선생님이 아이들을 인솔하고 있다. 송정훈 기자

실제 유럽에서 합계출산율이 가장 높은 것으로 알려진 프랑스에서는 가족수당제도로 부모의 경제적 부담을 덜어주고 있다. 올리비에 코르보베쓰(Olivier Corbobesse) 프랑스 가족수당기금(CAF) 국제관계담당자는 "육아휴직을 해도 기존에 받던 가족 수당에는 변화가 없다.

가족 수당은 자녀가 있기 때문이라는 단순한 원칙에 따라 지급되는 수당들의 합"이라고 말했다.

코르보베쓰 국제관계담당자는

"부모가 자녀를 돌보는 방식은 중요하지 않으며 자녀가 있으면 매달 수당이 지급된다. 보육 지원도 있는데, 이는 보육 방식 선택의 자유 원칙에 근거한다"며 "탁아소(Crèche, 크레슈)와 같은 집단보육시설에 보내거나, 육아도우미(assistante maternelle)와 같은 개인에게 맡기거나 혹은 직접 돌보거나 혹은 비공식적으로 조부모와 같은 가족이 돌보는 방식도 있을 것이다. 선택은 부모의 몫이고 어떤 방식을 선택하든 가족 수당은 이를 지원한다"고 덧붙였다.

즉 가족 수당은 자녀 수당과 돌봄 수당 두 가지 유형으로 나눌 수 있는 것이다. '프랑스 가족수당의 현황과 시사점' 논문에 따르면

프랑스 가족수당제도는 국가가 가족을 지원한다는 의지의 천명으로서 사회정책에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

※2024 대한민국 출산·출생 팩트체크 문답

※2024 대한민국 출산·출생 팩트체크 문답

-기획·취재 : 박기묵 양민희 송정훈 강지윤

-본 기획물은 한국언론학회-SNU 팩트체크 센터의 지원을 받았습니다.※2024 대한민국 출산·출생 팩트체크 문답 페이지 바로가기m.nocutnews.co.kr/story/s231115