''청천하늘엔 잔별도 많고, 우리네 가슴엔 수심도 많다.'' 한국인이라면 누구나 한번 쯤 들어보았을 ''진도 아리랑''의 첫 구절이다.

이 가사를 보면, 근심이나 걱정, 혹은 고민은 어느 시대의 인간이나 똑같이 안고 살았던 것이라고 여기게 된다. 하지만 최근에 나온 강상중의 ''고민하는 힘(사계절,2009)''은 다르게 말한다.

생로병사라는 인간 조건은 변하지 않았지만, 전근대인이 살던 사회는 근대인이 만들어 놓은 사회와는 천양지차이기 때문에 고민을 대하는 방식도 달랐다는 것이다.

예를 들어 현대인의 근심거리인 노쇠나 죽음같은 것도 전근대인들에겐 순환하는 우주질서의 일부로 자연스레 받아들여졌을 뿐 아니라, 개개인의 고통은 공동체라는 집단에 용해됐다.

엄밀히 말해 그런 사회에서는 ''나''의 고통이 따로 있었던게 아니라, 크게는 우주의 일부였으며, 적게는 공동체가 함께 느끼는 것으로 통합된다.

''진도 아리랑''의 첫 구절을 보라. ''나''가 아닌 ''우리''가 아닌가? 그래서 지은이는 "현재 우리가 안고 있는 고민의 대부분은 ''근대''라는 시대와 함께 시작되었다"고 말하는 것이다.

그에 따르면 공동체와 전통적인 관습, 신앙심 같은 전근대적 가치들이 과학과 합리주의에 의해 탈마술화 되면서, 개인과 자아가 중시되었다.

그 과정에서 ''우리''의 고민은 완벽한 ''나''의 고민으로 변한다. 현대인의 고립과 정신병은 ''나''에게 무한한 자유가 맡겨진 반면, 타인과 관계맺음은 철저히 단절된 사태에서 비롯한다.

전근대인에게는 실존적인 고민조차 공동체의 통과제의로 수렴됐다면, 근대인은 고민조차 사유화 한다. 거기다가 사익 추구가 최적화된 근대의 자본주의는 경쟁과 견제를 당연시한다.

1

1

이런 조건 속에서 현대인들은 점점 ''자기중심주의자''가 되어가며 타인에 대해 무감각한 ''발기불능''의 인간이 되어 간다. 거기다가 상시적 실업과 사회 양극화라는 초유의 고민은 전근대인들이 미처 맞이하지 못한 것들이다.

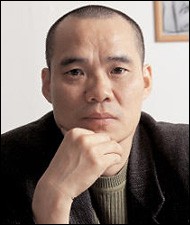

강상중은 일본에 귀화하지 않고 동경대학교 교수가 된 최초의 재일 한국인이다.

''고민하는 힘''은 학창시절 재일 한국인으로서 겪었던 정체성에 대한 고민에서부터 쉰일곱 살이 된 지금 ''어떻게 늙을 것인가?''에 대한 고민에 이르기까지, 자신이 진지하게 고민했던 아홉 가지 주제를 토로한다.