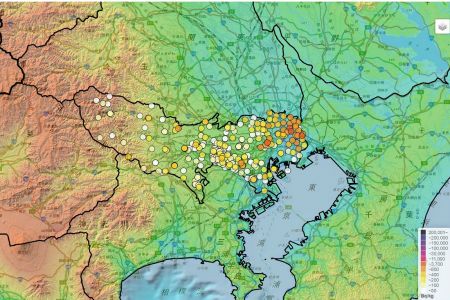

일본 시민단체 '모두의 데이터 사이트'는 도쿄 도심 내 오염된 토양 지역을 공개하고 있다. (사진=모두의 데이터 사이트 홈페이지 캡처)

일본 시민단체 '모두의 데이터 사이트'는 도쿄 도심 내 오염된 토양 지역을 공개하고 있다. (사진=모두의 데이터 사이트 홈페이지 캡처)

조선일보는 지난 6일 '도쿄에 있는 공원의 토양 방사능 수치, 공기 중 농도는 서울과 큰 차이 없어'라는 제목의 기사를 보도했다.

이는 도쿄의 방사능 물질이 기준치보다 4배 초과했다는 더불어민주당 최재성 의원의 발언을 검증한 내용이다.

조선일보는 "방사능 노출의 위험도를 '정확하게 확인'하려면 토양이 아닌 공기를 측정해야 한다"는 국내 한 대학교수의 주장을 인용하며 '서울과 도쿄의 공기 중 방사능은 모두 문제가 없다'고 판단했다.

이 보도는 일본 온라인커뮤니티, 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 공유되며, '한국이 트집을 잡고 있다'라는 비판이 뒤따르고 있다.

사실일까?

실제로 도쿄 대기의 방사능 수치는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이전으로 낮아졌다.

일본 문부과학성과 일본 원자력규제위원회의 자료에 따르면 지난 6일 도쿄(신주쿠) 대기를 측정한 '공간의 방사선량'(공간선량) 값은 0.036μSv(마이크로시버트)으로 사고 전과 같은 수준이었다.

측정된 수치만을 봤을 때 문제 없어 보이지만, 공간선량은 바람 방향, 강우 등에 따라 값이 달라지거나 대기에 희석될 가능성이 있다. 즉 사람이 있는 공간에 따라 공간선량의 값도 달라질 수 있다는 것이다.

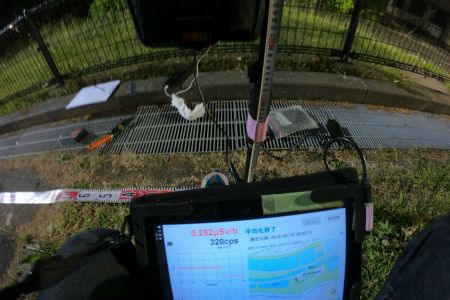

일본 한 블로거 '진실을 위해 핫스팟을 조사하는 사람들'(Hotspot Investigators for Truth, 이하 HIT)은 지난 2월 17일부터 5월 19일까지 도쿄 가쓰시카구에 있는 미즈모토공원 내 일부 지역 토양 샘플 15개와 핫스팟의 검체 34개를 채취해 각각 방사능 검사를 했다. 그 결과 15곳 중 4곳이 '방사선관리구역' 기준인 1㎡당 4만 베크렐(4만 Bq/㎡) 이상의 수치로 나왔다. 이 가운데 한 곳은 7만7000 베크렐에 달했다. (사진=HIT 블로그 캡처)

일본 한 블로거 '진실을 위해 핫스팟을 조사하는 사람들'(Hotspot Investigators for Truth, 이하 HIT)은 지난 2월 17일부터 5월 19일까지 도쿄 가쓰시카구에 있는 미즈모토공원 내 일부 지역 토양 샘플 15개와 핫스팟의 검체 34개를 채취해 각각 방사능 검사를 했다. 그 결과 15곳 중 4곳이 '방사선관리구역' 기준인 1㎡당 4만 베크렐(4만 Bq/㎡) 이상의 수치로 나왔다. 이 가운데 한 곳은 7만7000 베크렐에 달했다. (사진=HIT 블로그 캡처)

이 때문에 방사선 물질에 의해 인체나 물체 표면이 오염되는 이른바 '방사성 표면오염'을 측정하기 위해서 '표면방사선량률(표면선량)'도 검사해야 한다.

원자력안전법 시행규칙 제2조(정의)에 따르면 표면방사선량률은 방사성물질, 방사성물질을 내장한 용기 또는 장치, 방사선발생장치 및 방사선차폐체 등 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 10cm의 거리에서 측정한 방사선률이다.

원전설계 전문가인 이정윤 원자력안전과미래 대표는 8일 CBS노컷뉴스와의 통화에서 "공간선량보다 표면선량이야말로 보수적인 측정방법"이라며 "사람이 (방사능 물질에) 어느 정도까지 접근하면 피폭당하는지를 아는 것이 중요하다"라고 밝혔다.

이정윤 대표는 "실체적으로 공간(선량)만을 봤을 때는 사람이 거주하는 곳에 (방사능으로 오염된 토양이) 많이 있는 경우 문제의 방사능이 어디서 나오는지를 모를 수 있다"라며 "이러면 사람이 (문제의 토양 근처로) 본의 아니게 접근할 수 있다"고 지적했다.

사람들이 오염된 토양을 인지하지 못한 채 접근하게 되면 인체에도 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

이 때문에 방사능으로 오염된 토양에 대한 우려는 현지에서도 계속해서 제기되고 있다.

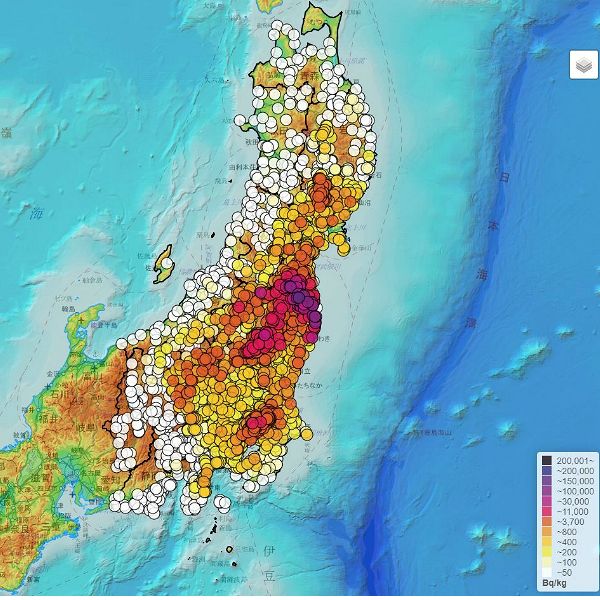

일본 시민단체가 공개한 오염된 토양 지역 및 수치. (자료=최경숙 시민방사능감시센터 간사 제공/도설 17도현 방사능 측정 맵+읽기집)

일본 시민단체가 공개한 오염된 토양 지역 및 수치. (자료=최경숙 시민방사능감시센터 간사 제공/도설 17도현 방사능 측정 맵+읽기집)

일본 시민단체 '모두의 데이터 사이트'가 지난 해 12월 출간한 '도설 17도현 방사능 측정 맵+읽기집'에 따르면 후쿠시마현을 비롯한 인근 현들의 토양에는 세슘 등 방사능 물질이 발견됐다.

도쿄도 내 한 지역 토양은 최대 kg당 1663베크렐의 세슘이 검출되기도 했다. 논·토양 kg당 1000베크렐 이상의 세슘이 검출될 경우 일본 농림수산성은 해당 지역에 수확 전·후 예비 조사와 본 조사를 하고 있다.

이처럼 방사능으로 오염된 토양은 인체에도 직·간접적으로 영향을 주게 된다.

한국환경정책·평가원구원 '재난성 원전사고에 따른 방사성오염의 토양·지하수 관리 방향 마련'에 따르면 방사성 물질로 오염된 토양에서 자란 식물을 동물이 섭취하고 이 농축산물을 다시 인간이 섭취하면 간접적인 내부피폭을 당할 수 있다.

방사능으로 오염된 토양이 빗물에 씻겨 내려가 개울 또는 강으로 내려간다거나, 먼지로 변해 호흡기로 흡입될 가능성 또한 있다.

이에 대해 김익중 동국대 의대교수는 "아스팔트나 콘트리트 같은 경우는 8년 동안 수백번 비를 맞아 씻겨내려 간다. 이러다 보니 도심지역은 공간선량이 낮다"라며 "흙이 있는 곳은 방사능이 높게 나오게 된다"고 밝혔다.

방사능 물질이 검출된 일본 토양. (사진=모두의 데이터 사이트 캡처)

방사능 물질이 검출된 일본 토양. (사진=모두의 데이터 사이트 캡처)

김익중 교수는 "방사능 물질이 200가지 정도 되는데 물질마다 다르다"라며 "세슘과 같이 흙에 잘 묻는 물질이 있고 물에 잘 녹는 물질도 있다"고 주장했다.

그러면서 "가령 나무에 잘 스며드는 물질이 있으면 그 나무의 나뭇잎이 떨어질 경우 낙엽이 가루가 돼 사람의 호흡기로 들어갈 수 있다"라며 "제일 좋은 예방은 유해한 방사능 물질을 피하는 게 가장 좋은 것"이라고 덧붙였다.

다만 도쿄 도심 공원에서 발견된 오염된 토양이 우려할 수준은 아니라는 주장도 있다.

대한방사선방어학회는 "방사능 농도가 높은 구역(핫스팟)이 발견되면 표토를 제거해 처리할 수 있어 주민의 보건에 문제될 수준은 아니다"라며 "간헐적으로 이런 핫스팟이 발견된다 하더라도 (도쿄) 지역의 전반적 방사선 환경 상황은 나쁘지 않다"라고 분석했다.