보복이 무서웠다기보다는 가족이 돌아설까 두려웠고, 가족마저 없어서 단념해버렸던 이들의 뒤늦은 #미투에 보내는 #위드유 연속기획입니다. [편집자 주]

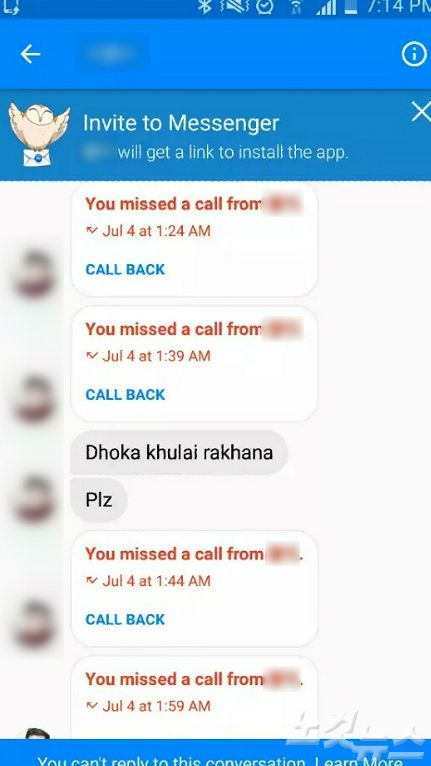

새벽시간 걸려온 수십 통의 전화와 메시지, 시타 씨는 매일 같이 시달렸다고 증언했다. (사진=독자 제공)

새벽시간 걸려온 수십 통의 전화와 메시지, 시타 씨는 매일 같이 시달렸다고 증언했다. (사진=독자 제공)

네팔인 상사에게 성추행을 당한 네팔인 여성 이주노동자가 있다. 그는 자신을 지키려고 집어든 쇠파이프 때문에 지금 법정에 서있다.

이역만리 타지에서 당한 성추행 피해자로 고통받다 오히려 형사재판 피고인이 되버린 이방인. 한국말도 서툴고, 한국법도 잘 모르는 그는 간신히 #미투를 외치고 있다.

◇ 같은 국적에게 당한 성추행…사장도 동료들도 "쉬쉬"지난 2015년 한국에 들어온 네팔 국적의 시타(가명·29) 씨는 지난해 5월 경기 광주시의 한 사업장에 자리 잡았다. 직원 12명 중 네팔인이 9명. 적응이 편할 줄 알았다.

기대는 사흘 만에 깨졌다. 같은 네팔인이자 작업반장인 마가르(가명) 씨가 치근대기 시작했다. 자꾸 '화장실을 같이 가자'고 해댔고, 밤에 찾아와 방문을 열라고 소리쳤다.

업무시간에 내내 전화를 걸어 "남자친구와 그만 만나고, 내 말을 따르지 않으면 여기 공장에서 나가야 할 거야"라며 노골적으로 성관계를 요구했다는 게 시타 씨 말이다.

시타 씨는 네팔인 동료들에게 도움을 청했다. 그러나, 무의미했다. 다들 마가르 씨에게 사실상 '종속' 관계였다. 7년 넘게 일한 마가르 씨에 대한 사장의 신임이 두터워, 그의 눈밖에 난다는 건 곧 퇴사였다고 한다.

시타 씨는 용기를 내 사장을 찾아갔다. 돌아온 말은 "남자들은 원래 다 그래" 였다고 한다.

결국 사달이 났다. 취업 넉 달 만이던 그해 9월 공장 내 세탁실에서 마가르 씨가 가슴을 만졌다는 게 시타 씨의 설명이다. 시타 씨는 주변에 있던 파이프를 들었다. 본능적인 정당방위였다고 한다. 몸싸움이 벌어지려던 때 경찰이 도착했다. 두 사람은 서로 폭행한 혐의로 붙잡혔다.

◇ 한 번 더 작업장을 옮기면 고국으로 돌아가야 하는 처지시타 씨는 어리둥절했다. 경찰조사에서 항변했지만, 한국어가 서툴었다. 동료들은 시타 씨를 위해 나서주지 않았다. 마가르 씨의 눈치를 본 것이라고 시타 씨는 짐작했다.

마가르 씨는 폭행 혐의가 적용됐는데, 시타 씨는 쇠파이프를 들었다는 이유로 '특수 폭행' 혐의가 적용됐다. 성추행 정황은 공소장에 아예 없었다.

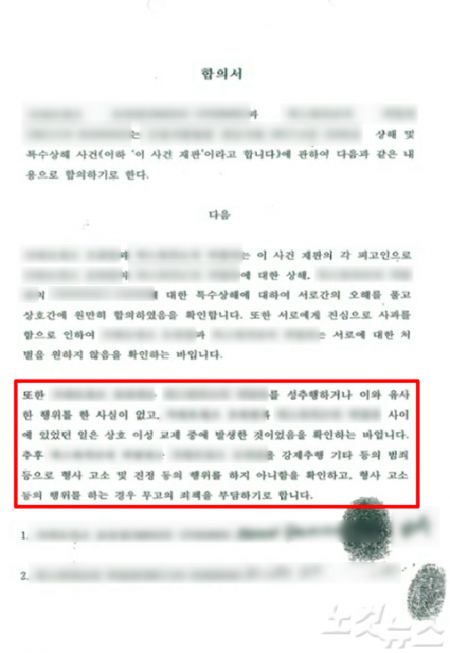

마가르 씨가 한국어로 된 합의서를 내밀었다. 시타 씨는 네팔어로 요구했지만 만들어줄 사람이 없었다.

동료 네팔인은 '니가 때린 거 아니라고 적혀있어, 너 잘 되라고 여기다 사인하라는 거야'라고 속삭였다고 한다. '재판에서 유죄를 받고 벌금이 크게 나오면 한국을 떠나야 한다'는 말은 시타 씨를 덜컥 사인하게 만들었다.

마가르 씨 측이 내민 한국어로 된 합의서. 시타 씨가 들은 설명과 달리 '성추행 하거나 이와 유사한 행위를 한 사실이 없고, 상호 이성 교제 중에 발생한 사건'이며 '강제추행 기타 등의 범죄 등으로 형사 고소 및 진정 등의 행위를 한다면 무고의 죄책을 부담한다'는 내용이 담겨있다. (제공=원곡법률사무소)

마가르 씨 측이 내민 한국어로 된 합의서. 시타 씨가 들은 설명과 달리 '성추행 하거나 이와 유사한 행위를 한 사실이 없고, 상호 이성 교제 중에 발생한 사건'이며 '강제추행 기타 등의 범죄 등으로 형사 고소 및 진정 등의 행위를 한다면 무고의 죄책을 부담한다'는 내용이 담겨있다. (제공=원곡법률사무소)

속아 넘어갔다는 걸 알게 된 시타 씨는 법률대리인인 최정규 변호사를 통해 뒤늦게 법적 대응에 나선 상태다.

재판 결과보다 걱정스러운 건 시타 씨가 한 번 더 이런 경험을 겪으면 고국으로 돌아가야 한다는 데 있다.

현행 외국인고용법에 따르면, 외국인근로자의 사업장 변경은 최대 3회만 가능하다. 병 때문에 이미 두 번 사업장을 옮긴 시타 씨에게 이제 남은 횟수는 없다.

법이 사업주로부터 받은 성범죄나 폭행은 보호해주고 있지만, 근로자끼리는 발생한 일은 테두리 밖이다.

시타 씨는 "한국은 여자에게 안전한 곳이라고 들었는데 아무도 내 편이 되주지 않았다"면서 "나는 한국에 더 있어야 해서 앞으로 이런 사건 자체를 만들지 않을테지만, 또 다시 이런 일을 겪으면 어떻게 해야하느냐"고 했다.