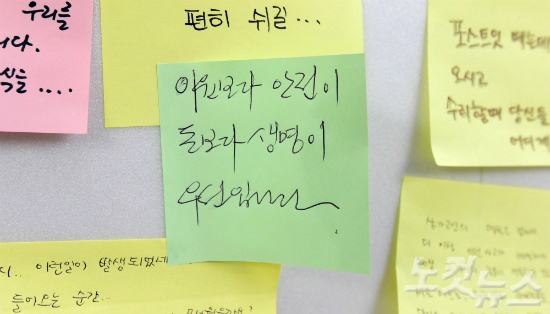

지난 2016년 5월 31일 스크린도어 정비 작업 중 사고로 숨진 김 모(당시 19세) 씨를 추모하는 공간이 마련됐던 서울 광진구 구의역에 시민들이 추모 메시지를 남겼던 모습이다. (사진=박종민 기자)

지난 2016년 5월 31일 스크린도어 정비 작업 중 사고로 숨진 김 모(당시 19세) 씨를 추모하는 공간이 마련됐던 서울 광진구 구의역에 시민들이 추모 메시지를 남겼던 모습이다. (사진=박종민 기자)

노컷뉴스의 '뒤끝작렬'은 CBS 노컷뉴스 기자들의 취재 뒷얘기를 가감 없이 풀어내는 공간입니다. 전 방위적 사회감시와 성역 없는 취재보도라는 '노컷뉴스'의 이름에 걸맞은 기사입니다. 때로는 방송에서는 다 담아내지 못한 따스한 감동이 '작렬'하는 기사가 되기도 할 것입니다. [편집자 주]구의역 사고는 끔찍했습니다. 아니, 너무 슬펐습니다. 청년은 늘 배고픈 채로 일했고, 시키는 대로 하다가 목숨을 잃었습니다. 사고 원인은 지금은 모두가 알고 있는 사실, 노동 차별 때문이었습니다. 애초에 할 필요가 없었던 민영화. 비정규직의 처우를 깎으면서도 지켜줘야 했던 전관예우. 그렇게 악의 순환이 이뤄졌습니다.

김 군의 죽음을 추모한다는 것은 김 군이 살아생전에 받았던 배제와 차별이 더 이상 발생하지 않도록 하는 거겠죠. 다행히 서울시는 책임을 통감하고 수많은 대책을 발표했습니다. 그걸 믿은 건 저 뿐 아니라 김 군의 죽음을 옆에서 지켜봤던 동료 직원들, 또 다른 김 군들일 겁니다.

그런데, 아니었습니다. 안전 업무를 하는 노동자들에게 기본 중의 기본이라고 할 수 있는 안전 장비조차 지급이 안 됐습니다. 몇만 원짜리 안전모 하나 받지 못하는 직원들이 최소한의 대우는 받고 있다고 느꼈을까요.

차별도 여전했습니다. 신분이 다르기 때문이지요. 서울시의 주장처럼, 연봉이 조금 올랐으니 차별이 개선됐다고 말할 수 있을까요. 정년이 보장되고 복지 처우가 똑같으면 신분에서 비롯된 그 모든 차별이 완전히 해소된 거라고 할 수 있을까요. "이 정도면 괜찮지 않느냐"는 말과 무엇이 다를까요.

서울시는 끝까지 차별이 없다고 주장합니다. 물론 처음에는 인정했습니다. 취재 단계 때만 해도 서울시 관계자는 "아직까지는 처음 약속했던 수준만큼 직원들의 처우가 개선되지 않았다"고 했습니다. 그런데 기사가 나간 뒤에는 별안간 왜곡 보도, 허위 보도, 심지어는 소송까지 운운합니다. '악의적인 보도'라는 폄하도 잊지 않았습니다. 왜 그랬을까요.

제가 서울시로부터 가장 심한 반발을 불러일으킨 대목을 통해 미루어 짐작해 볼 뿐입니다. 서울시는 기사에서 박원순 서울시장이 '말한 대로' 약속을 지키지 않았다는 것을 지적하며 "전원 퇴출하겠다"던 전적자를 '슬그머니' 복귀시켰다는 부분에 엄청난 반응을 보였습니다. 합리적 기준과 절차를 통해 전적자를 복직시켰다는 겁니다.

물론 중간에 조정이 있을 수도 있습니다. 하지만 분명 박 시장의 처음 약속과는 다른 것입니다. 추후 진행 상황을 "시민들에게 보고 하겠다"고 했던 다짐과 먼 것이기도 하고요.

비판의 초점은, 시장님께서 처음부터 지키지도 못할 약속을 너무도 쉽게 했다는 겁니다. '메피아'는 조심스럽게 다뤄야 할 문제였습니다. 그들도 구조의 피해자일 수 있기 때문이지요.

그런데 "메피아 전면 퇴출"이라는 용어를 써가며 비리에 대한 초강수를 두는 모습을 연출한 것은 시장님 자신이었습니다. 전적자 복귀는 시장님이 쉽게 뱉었던 말을 수습하는 과정에서 일어날 수밖에 없는 일이었습니다. 책임지지 못할 말에 상처를 입은 것은 서울시가 말하는 그 '선의의 전적자'들과 남겨진 김 군, 모두입니다.

기사가 나간 뒤 서울메트로는 그간 하지도 않던 안전장비 지급 실태를 전수조사 했다고 전해졌습니다. 기사에서 지적했던 차별적 경력 인정 부분도 개선하겠다고 약속했다고 합니다. 바람직한 일입니다. 그런데 유독 서울시만 기사가 사실이 아니라고 주장하며 '반론을 위한 반론'을 펼칩니다. 사실 확인에 들어간 저에게 오히려 서울메트로가 "서울시가 착각한 것 같다"고 말할 정돕니다.

서울시는 그렇게 기사에 대한 해명 자료를 쓰고, 여기에 대한 반박 기사에 다시 한번 재반박 자료를 냈습니다. 기사에서 하지도 않은 얘기까지 사실이 아니라며 해명하고 있는 그 자료들을 보니, 서울시에게 남겨진 김군들보다 중요한 건 따로 있다는 생각이 듭니다. 그러니 직원들의 '살아 있는 말'을 그대로 전해도 종이 위 숫자 놀음이나 하고 있는 거겠죠.

박 시장의 약속을 믿은 누군가는 친구, 가족들에게 정규직이 됐다고 자랑합니다. "맛있는 거 많이 사줄 수 있게 됐다"고 하면서요. 이들은 기사에 신원이 노출되는 걸 극도로 꺼려했습니다. 왜냐고요? 서울시와 공사의 보복이 두려워서가 아닙니다. 가족들이 본인을 정규직으로 알고 있기 때문입니다. 혹여나 가족들이 실망할까봐, 그게 걱정돼서입니다.

시장님, 처음부터 그런 뜻이 아니었다고 말하지 마세요. "약속을 믿은 너희가 바보야"라고 말하는 것밖에 안 됩니다. 소송을 하든지 말든지 상관없습니다. 두툼한 취재 수첩이 있는 저는 따로 겁날 것도 없습니다. 다만 무엇을 위한 소송인지 생각해보시길 바랍니다. 차별 받는 직원들을 위한 소송인지, 아니면 특정인의 명예를 위한 소송인지.