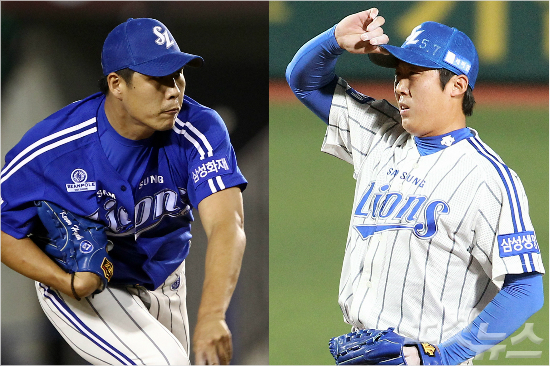

'2000년대 삼성의 공신들' 올해 FA시장에서 삼성을 떠나 한화에 새 둥지를 틀게 된 우완 배영수(오른쪽)와 좌완 권혁.(자료사진=황진환 기자, 삼성 라이온즈)

'2000년대 삼성의 공신들' 올해 FA시장에서 삼성을 떠나 한화에 새 둥지를 틀게 된 우완 배영수(오른쪽)와 좌완 권혁.(자료사진=황진환 기자, 삼성 라이온즈)

올해 FA(자유계약선수) 시장은 이래저래 뜨겁습니다. 역대 최고액이 나왔고, 또 이를 마다한 선수도 있었으며 양극화는 여전히 난제로 남았습니다. FA 미아 위기에 놓인 선수들의 행보도 이목을 집중시키고 있습니다.

여기에 액수를 떠나 놀랍고도 의미 있는 계약이 성사됐습니다. 바로 '푸른 피의 에이스' 배영수(33)가 15년 정든 삼성을 떠나 독수리 군단의 유니폼을 입게 된 겁니다. 별명이 말해주듯 서슬푸른 사자 군단의 상징과도 같았던 배영수의 한화행은 야구계에 상당한 충격을 가져왔습니다.

이에 앞서 2000년대 삼성 전성기의 한 축을 담당했던 좌완 권혁(31) 역시 한화의 품에 안겼습니다. 옛 사자 군단의 공신들의 잇딴 '엑소더스' 현상, 냉혹한 프로의 세계에서 어쩔 수 없었다는 의견도 있으나 삼성 구단의 매정한 처사라며 분개하는 팬들도 적지 않습니다. 배영수와 권혁의 한화행, 과연 어떻게 봐야 할까요?

▲프랜차이즈 홀대? 계약 기간-금액 등 이견

이 둘은 모두 삼성과 FA 원 소속 구단과 우선 협상 기간을 넘겼습니다. 선수와 구단 간의 의견 차이가 좁혀지지 않았습니다.

협상의 관건은 기회였습니다. 대우 문제도 있었지만 더 큰 문제는 기간과 출전 보장이었다는 겁니다. 삼성이 과연 더 많이 출전하고, 더 오래 선수 생활을 할 수 있는 팀이 될 수 있느냐는 것이었습니다.

이 과정에서 논란도 생겼습니다. 삼성이 프랜차이즈 스타를 홀대한 것이 아니냐는 겁니다. 배영수는 2000년 데뷔 후 삼성에서 뛰면서 124승을 올렸고, 통산 7번의 한국시리즈(KS) 우승에 기여했습니다. 그 여파로 팔꿈치 수술을 받았고, 불같은 강속구는 사라졌지만 빼어난 볼 배합과 운영으로 명성을 이어왔습니다. 팬들은 돈을 모아 '동고동락'이라는 문구의 신문 광고를 내 배영수의 삼성 잔류를 바라기도 했습니다.

배영수는 삼성과 우선 협상 마감일 이후 "협상 분위기가 아주 나빴던 것은 아니었다"고 했습니다. 다만 "삼성이 기회가 많지 않은 팀이 될 것이라는 불안감이 있었다"면서 "조금이라도 내가 더 필요한 곳에서 던지고 싶은 마음이 간절해 FA 시장에 나왔다"고 했습니다.

금액도 금액이었으나 계약 기간을 놓고도 온도 차가 생겼습니다. 배영수는 3년 이상을 원했으나 구단은 받아들이기 어려웠다는 얘기도 들립니다. 협상에 나섰던 삼성 관계자는 "계약 규모로만 본다면 배영수나 권혁도 우리 제시안과 큰 차이가 없었다"면서도 "그러나 계약 기간 등 구체적 사안은 서로 밝히지 않기로 했다"고 말했습니다.

▲"협상 분위기 나쁘지 않았다…기회 찾아 떠났다"두 선수와 삼성의 이별을 매정하게만 보기는 어렵습니다. 선수들은 기회를 얻을 팀을 찾아 떠났고, 구단으로서는 현재 사정에서 할 수 있는 만큼의 대우를 제시했지만 FA들의 마음을 잡는 데는 조금 부족했습니다. 두 선수가 내린 결론은 '아니다'였고, 그래서 팀을 떠난 겁니다.

삼성 관계자는 "협상에서 박하지 않게 최대한 대우하는 선에서 제시했다"면서 "배영수도 '고맙다'면서 그동안 충분히 보상해준 데 대해 감사하다'고 했다"고 밝혔습니다. 이어 "다만 구단과 선수의 미래를 봤을 때 제안한 기간에 대해 선수가 인정하지 않았다"고 했습니다.

2006년 한국시리즈 우승 뒤 배영수(오른쪽)가 선동열 당시 감독에게 샴페인 세례를 퍼붓는 모습.(자료사진)

2006년 한국시리즈 우승 뒤 배영수(오른쪽)가 선동열 당시 감독에게 샴페인 세례를 퍼붓는 모습.(자료사진)

이에 앞서 권혁도 기회를 찾아 삼성을 떠났습니다. 2002년 입단해 역시 7번의 우승을 삼성에서 경험한 권혁도 최근 몇 시즌 동안 출전과 역할이 줄어들자 미련을 버렸습니다.

한화와 4년 32억 원에 계약한 뒤 권혁은 "나의 가치를 인정하고 배려해준 한화에 감사한다"고 말했습니다. 삼성 관계자도 "권혁은 최근 주로 원포인트 릴리프로 뛰면서 벤치에 있는 게 힘들다고 했다"면서 "역시 더 많이 뛸 수 있는 팀을 찾아 떠난 것"이라고 설명했습니다.

하지만 선수들이 서운함을 느끼는 것만은 분명합니다. 배영수는 우선 협상 마감일인 26일 후배, 동료들이 대형 계약을 하는 사이 한 시간 정도를 기다린 데 대한 힘들었던 순간을 털어놓기도 했습니다. 여기에 같이 뛰었던 윤성환이 4년 80억 원, 안지만이 4년 65억 원 대박을 터뜨린 데 대한 상대적 박탈감도 있었을 겁니다.

(삼성 관계자는 "협상이 진행된 경산 볼파크는 선수들의 집이 있는 대구와는 거리가 꽤 된다"면서 "때문에 마지막 날 FA들이 몰려 기다릴 수밖에 없었다"고 해명했습니다. 이어 "조동찬 역시 1시간 반을 기다렸다"면서 "또 배영수는 약속 시간 전에 왔던 상황이었다"고 덧붙였습니다.)

▲'2000년대와 2010년대' 삼성의 시대 단절이 둘은 삼성의 2000년대를 이끌었던 주축이었습니다. 배영수는 2002년 LG와 한국시리즈(KS)에서 1승을 따내며 우승에 기여했고, 2006년 한화와 KS에서는 2승을 책임졌습니다. 권혁 역시 2006년 KS에서 구원승으로 힘을 보탰습니다. 특히 2007~2012년까지 평균 두 자릿수 홀드를 올리며 불펜 핵심으로 활약했습니다.

하지만 2010년대 들어 위상이 조금씩 줄었습니다. 배영수는 팔꿈치 수술 뒤 구위가 저하되면서 2005년 11승 11패 이후 5시즌 한 자릿수 승수에 머물렀습니다. 2012년과 지난해 각각 12승과 14승을 올렸지만 올해 8승6패 평균자책점 5.45를 기록했습니다.

특히 내년에도 선발진 잔류를 장담하기 어렵습니다. 외국인 투수 2명에 윤성환과 장원삼 등 이미 4명이 확실하게 자리잡고 있습니다. 올해 KS에서처럼 5선발 혹은 롱 릴리프 역할을 할 가능성이 높습니다.

2006년 한국시리즈 우승 뒤 권혁이 임창용, 임동규(왼쪽부터) 등 선수들과 대구 시내 카퍼레이드를 펼치는 모습.(자료사진=삼성)

2006년 한국시리즈 우승 뒤 권혁이 임창용, 임동규(왼쪽부터) 등 선수들과 대구 시내 카퍼레이드를 펼치는 모습.(자료사진=삼성)

권혁은 지난해와 올해 필승조에서 제외된 모양새였습니다. 안지만과 차우찬, 심창민 등이 버틴 필승 불펜보다는 추격조와 원포인트 릴리프로 뛰었습니다. 이는 내년에도 마찬가지가 될 공산이 적지 않았습니다.

어떻게 보면 2010년대를 지배할 웅대한 꿈을 품은 삼성의 플랜에서 두 선수는 핵심 역할에서 배제됐을 수 있습니다. 의도했든, 그렇지 않았든 간에 둘의 이적은 세대 교체에 의해 필연적일 수밖에 없었을 겁니다.

결과적으로 삼성은 2000년대와 2010년대의 '시대 단절'이 일어난 상황입니다. 여기에 2000년대를 헌신했던 두 선수의 '시대 유감'이 발생할 수밖에 없었던 겁니다. 그리고 삼성과 두 선수는 새로운 출발선에 서게 됐습니다. 서운함과 아쉬움, 후련함을 떠나 이것이 프로의 세계인 것입니다.

p.s-안현호 삼성 단장은 두 선수와 계약이 불발된 데 대해 "개인적으로 굉장히 아쉽게 생각한다"고 말했습니다. 이어 "특히 배영수와는 26일 밤 12시가 넘어서까지 마지막 협상을 했는데 '잘 되길 바란다. 언젠가는 다시 만나자'는 바람을 전했다"고 했습니다.

안 단장은 이어 "인연이 이렇게 끝날 것이라고는 생각하지 않는다"면서 "이후 트레이드로 올 수도 있고, 코치 등 지도자로도 다시 만날 수 있을 것"이라고 강조했습니다. 삼성과 2000년대 공신들의 이자정회(離者定會)가 이뤄질 수 있을까요?